2018年02月17日

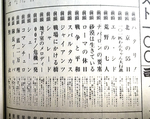

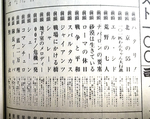

ベスト・オブ・キネマ旬報 上巻 1950-1966

写真展 “オードリー・ヘプバーン 〜今よみがえる、永遠の妖精〜” に横浜そごうの予定が加わりました!

・大丸京都店 <ファッション編120点のみ>(終了)

・大丸心斎橋店 <映画編120点のみ>(終了)

・松坂屋名古屋店 <240点の中から抜粋>(終了)

・日本橋三越本店 <240点が一挙に展示>(終了)

・大丸札幌店 <約150点>

期間:2018年3月7日(水)~ 3月19日(月)

場所:7階ホール

・大丸神戸店<約150点>

期間:2018年3月21日(水)~ 4月3日(火)

場所:9階大丸ミュージアム

・そごう横浜店<約150点?>←NEW!

期間:2018年3月23日(金)~ 4月2日(月)

公式サイトはこちら

オードリーの物を買う場合、2つの理由があります。

オードリーの物を買う場合、2つの理由があります。

1つはもちろんオードリーを見るためのもの。写真集やポスターなどがこれに当たります。

僕の場合は “オードリーを見る” のが大きな目的なので、写真ではなくイラストにすぎない海外版のポスターなどは価値が有ろうが無かろうが全く興味をそそられません。オードリーに似てないことの方が多いし。

もう1つはオードリーを知るためのもの。伝記や評論などがこちら。

どちらにも当てはまるものもあります。公開当時の雑誌やパンフレットなど。

今回はオードリーを知る為に大きく振っている本の紹介です。オードリーの写真などはほとんどありません。

1994年12月キネマ旬報社発行、“ベスト・オブ・キネマ旬報”の上巻です。

これはキネマ旬報創刊75周年、戦後50年ということで発行されたキネマ旬報の過去の記事から抜粋して再録したもの。

誤植などもそのままで掲載されているそうです。

上巻は1950(キネマ旬報戦後の再刊の年)-1966まで。

オードリーが活躍していたのは主にこちらの方ですね。

オードリーがこの本で最初に出てくるのは1954年1月下旬号。“海外大監督の芸術と技術”というテーマでの映画評論家たちの座談会。

清水千代太氏、清水俊二氏、双葉十三郎氏など当時の錚々たるメンバー6人での対談になっています。

ここではウィリアム・ワイラー監督のことで最新作「ローマの休日」が少し語られるのですが、載ってる写真はオードリーの顔が見切れているもの。

今なら絶対に有り得ない写真の選択ですね。でもこれが見たことない写真で有難い。

当時「ローマの休日」の一般公開はまだでしたが、すでに批評家は試写会で見ていたようです。

以下、一部抜粋です。

清水俊二:「ローマの休日」は意欲が感じられないね。

双葉十三郎:材料が材料だからね。その代わりうまさの点では大変だ。

清水千代太:かつぎ込んでから、酔っぱらってるオードリイ、あそこはうまい。

清水千代太:ハリウッド映画の作り方そのままでいて、フレッシュなものがあると言うことね。

清水俊二:「ローマの休日」を見たときに、その昼間「素晴らしきかな人生」を見た。これはキャプラの名作ではないが、あとでワイラーを見ると、キャプラが実にチープに感じられる。ああいうことはやはり風格なんだね。

次は1954年5月上旬号。

次は1954年5月上旬号。

“現代が求める新しいタイプと演技” ということで “全く新しい個性の魅力オードリイ・ヘップバーン” としてトップで登場。

他にはシモーヌ・シニョレとマリリン・モンローがあります。

記事の入稿期限から考えて、これは「ローマの休日」初公開直前の記事。

公開前からオードリーは一大ブームになっていたらしいので、すでにこの時は巷ではオードリーを真似する若い女性が街にあふれていたでしょうが、「ローマの休日」の出来の良さ、オードリーの新しさでこうしてお堅い雑誌の「キネマ旬報」までオードリーを持ち上げる記事を書いていたんだなーって。

また「ローマの休日」が前評判を上回る出来だったので、見た人もますますオードリーブームに拍車をかけたことでしょう。

次が1954年6月下旬号。

次が1954年6月下旬号。

“オードリー旋風・二億三千万円 -「ローマの休日」空前の記録を作る-” という記事で登場。

こちらは公開後の記事。ここでは日本公開の洋画歴代トップの配給収入(現在のランキングの興行収入ではなく、この当時は映画館の取り分や広告費を省いた純粋な配給会社の取り分でランキングが付けられていた)を叩き出した「ローマの休日」の記事。

日比谷映画劇場の「ローマの休日」での大行列の写真も載っています。貴重!

ここでは東宝チェーンマスターの日比谷映画劇場の劇場支配人、パラマウント社宣伝部長、パラマウント社営業部長、毎日新聞び記事、の4つの文章が掲載されています。

日比谷映画劇場などのAクラスの劇場では従業員1人当たりの稼ぎ高が当時20万円くらいのところ、「ローマの休日」は1人100万円以上の稼ぎ高だったそうです。

ちなみに1954年当時の大卒初任給が8700円、映画が130円の時代なので、100万円というのがいかに凄いかがわかりますよね。

パラマウント社の営業部長さんは日本で公開を先行したのは4月21日の佐世保富士映画劇場であると書いてます。

パラマウント社の営業部長さんは日本で公開を先行したのは4月21日の佐世保富士映画劇場であると書いてます。

続いて公開した名古屋ミリオン座(23日公開)ではシネマスコープの第1弾「聖衣」を軽く抑えて名古屋地区洋画興行始まって以来の記録を作り、前年作られた「地上最大のショウ」の記録を抜いたとのこと。

さらに途中からオードリーの人気が高くなり、宣伝の主力がオードリーにかけられていったことが書かれていました。

その次にこの本で出てくるのは1957年10月上旬号。“女性観客層の研究”という記事。

ここでは同じビリー・ワイルダー監督の「昼下りの情事」(松竹セントラル)と「翼よ!あれが巴里の灯だ」(有楽座)が同時日本公開(1957/8/15)され、どちらも非常にいい出来だったためその興行成績が注目されたのですが、「翼よ!あれが巴里の灯だ」ももちろんヒットだったけれども、女性に支持された「昼下りの情事」の方が圧倒的な記録破りの成績だったことが実証された、と書かれています。

ここでは同じビリー・ワイルダー監督の「昼下りの情事」(松竹セントラル)と「翼よ!あれが巴里の灯だ」(有楽座)が同時日本公開(1957/8/15)され、どちらも非常にいい出来だったためその興行成績が注目されたのですが、「翼よ!あれが巴里の灯だ」ももちろんヒットだったけれども、女性に支持された「昼下りの情事」の方が圧倒的な記録破りの成績だったことが実証された、と書かれています。

この記事では他に観客層のことが書かれているのですが、観客は圧倒的に女性で、それも10代20代が多いとのこと。女性同士のグループが多く、アベック(カップル)の若い人たちも多いそうです。

劇場ではたえず笑い声やざわめきが起き、映画と一緒にその時を楽しんでいるのである、と書かれています。

こういう初公開時の様子がわかるのも嬉しいですね!

次は1957年11月下旬号。この号ではミュージカル映画についての特集だったようで、何人もの人がミュージカルについて書いているのですが、二人の人が最新作の「パリの恋人」に言及。その評価が対照的で面白いです。

鳥海一郎という人は「パリの恋人」について、一応見せる。しかしパリを美しく撮し込んでヘップバーンにファションショウもさせようという欲張りかたに無理がある。教会の場面など、ソフトフォーカスを使って気取りすぎ、印象が散漫になった。と僕の嫌いな吉村英夫氏的論調。てか、吉村英夫氏は全く同じことを書いてたなあ…それってこれが元ネタ?みたいな。

もう一人の森満二郎という人は「パリの恋人」を、ドーネン監督らは舞台的ではなく純粋に映画感覚でミュージカルを推進していこうとしている。「パリの恋人」もこうした傾向のすぐれた試作である。この映画では極度に色彩効果とスタイルに神経を働かせてるのが大きな特徴になっている。エッフェル塔でのシーンも快適なリズムをはずませていく演出などはこの監督の身についたミュージカル映画の本当の味が自然ににじみ出ている。これは映画だけが表現できるリズムである。と書いてます。

鳥海氏は「パリの恋人」を今までのミュージカル映画と比較してその枠からはみ出た部分を認めていないのに対して、森氏は全く新しいミュージカルを「パリの恋人」に見ている。

「パリの恋人」がその後の欧米のグラフィック・デザイナーや写真家やファッション・デザイナー、プロデューサーやディレクターに与えた影響を考えると、そして「パリの恋人」の現在の評価をみると森氏の見方がより多かったのかと。

次は1958年1月下旬号で “わたしたちの生活と仕事” として岡田茉莉子・南田洋子・香川京子・有馬稲子・久保菜穂子という女優さんの対談で「昼下りの情事」のことが出てきます。

オードリーとは関係ないのですが、南田洋子さんが「昼下りの情事」でアリアーヌの父がクーパーの所へ行って “あれは私の娘だ” というところが何にも芝居をしないのにそれがすごくいい、日本だと相当な芝居をしなければ批評家もお客さんも承知しない。あれが映画の演技なのに…ということを述べて、岡田茉莉子さんもそれに同調しています。

確かに昔の日本映画はちょっとわざとらしいクサイ演技が多いですもんね。でもそれを演じていた女優さんたちはそれを実は不満に思っていた、と。

次はちょっと飛んで1965年正月特別号(1/15発売)。

次はちょっと飛んで1965年正月特別号(1/15発売)。

ここでは岡俊雄・南部圭之介・双葉十三郎・草壁久四郎という4人の映画評論家が “世界市場の看板スター10人” という名目で、なぜか日本市場での興行価値のあるスター10人を選んで対談しています。

まず文句なく1位に出てきたのがもちろんオードリー・ヘップバーン!これは誰も異論がありませんでした。

当時の日本のマネーメイキングスターのトップは圧倒的にオードリー!でした。

2番目はジョン・ウェインということですが、岡氏がこのごろ少し落ちてない?と言ってます。

今となってはええっ?ジョン・ウェインが2位!?って感覚ですが、当時はそうだったのでしょう。確かに昔チラシの人気はジョン・ウェインがすごく高かったそうですからね。きっとこの時代に青春だった人が集めていたのでしょう。今ではずっと価値は落ちているでしょうけど…。

3番目はエルビス・プレスリー。これも今では意外!

4番エリザベス・テーラー、5番スティーブ・マックィーン、6番ジャン・ポール・ベルモント、7番アラン・ドロン、8番クラウディア・カルディナーレ、9番チャールトン・ヘストン、10番ブリジット・バルドーということでひとりひとり語られて行きます。

オードリーに関しては、

オードリーに関しては、

この人はずいぶん長い。「緑の館」でダメかと思ったけど。

「ローマの休日」の次が「昼下りの情事」。

「ローマの休日」の後ファッションの「麗しのサブリナ」。

「尼僧物語」で彼女のいちばん良いきわめつけみたいな役で、「許されざる者」がまたよくて、「ティファニーで朝食を」という大変洗練されたコメディが来て、「噂の二人」。

最近はファッション要素が強い。それが非常な強み。

「マイ・フェア・レディ」でまた客層を広げて難攻不落。

十年に一人の人。

オードリーに匹敵するのはガルボだけど、観客層のスケールはオードリーの方が倍くらい大きい。

人気は長いのに年は取らない。妖精だ。

ここのところすごくバラエティに富んだ役をやって、みんな完全に自分のものにしている。

個性はガルボの方が強いが、演技力はオードリー。キャサリン・ヘプバーンも名女優だけれども、持っているものは古い。

彼女のベビー・フェイスが不安。年齢の限界がどの辺で来るか。

ソフィスティケートされた役が多いから年をとっても大丈夫。

1年か2年で1本しか作らなくても人気を保てている。

ということが書いてあります。

ということが書いてあります。

エリザベス・テーラーのところではリズが32才だということで、意外と老けたような感じを与えるようになった。オードリーとは格段の違い。ヘップバーンはハイティーンの役ができるからね。と比較されています。

ブリジット・バルドーのところではオードリーの反対の意味でバルドーを嫌いな人は非常に多い、と書かれています。

1965年2月下旬号なのか3月上旬号なのかはわかりませんが、「麗しのサブリナ」の1965年リバイバル時の広告もそのまま掲載。

上巻での最後のオードリーに関するページは1965年8月下旬特別記念号の戦後二十年高配給収入映画ベスト100ということで東(日本映画)・西(外国映画)で50本ずつ配給収入とともに掲載されています。

この段階での50本なので、「マイ・フェア・レディ」は公開中でまだ成績が出ていないのと、「ローマの休日」「戦争と平和」はリバイバルの分が入っていません。

この時の「ローマの休日」が2億9618万8千円で19位、「戦争と平和」が2億9376万3千円で20位、「シャレード」が2億5668万8千円で24位となっています。

この時の「ローマの休日」が2億9618万8千円で19位、「戦争と平和」が2億9376万3千円で20位、「シャレード」が2億5668万8千円で24位となっています。

この後、67年はじめ頃には「マイ・フェア・レディ」が7億8867万4千円の配給収入をあげて「ウエスト・サイド物語」や「アラビアのロレンス」を抑えて歴代第4位に食い込み、「ローマの休日」は63年リバイバル分が入ると4億7119万3千円となって13位に上がり、「戦争と平和」も64年リバイバル分で3億8656万7千円となり20位内をキープします。

他にも「昼下りの情事」が65年リバイバル込みで2億2537万円、「おしゃれ泥棒」は2億4801万8千円と次々と上位に食い込んで来ます。

サイズはキネマ旬報と同じB5ですが、総ページ数1688p!全盛期の電話帳2冊分くらいの分厚さがあります。

濁ったオレンジ色の表紙カバーに帯が付いていますが、そこには「麗しのサブリナ」のオードリーも居ます。

・

・

・

・

・大丸札幌店 <約150点>

期間:2018年3月7日(水)~ 3月19日(月)

場所:7階ホール

・大丸神戸店<約150点>

期間:2018年3月21日(水)~ 4月3日(火)

場所:9階大丸ミュージアム

・そごう横浜店<約150点?>←NEW!

期間:2018年3月23日(金)~ 4月2日(月)

公式サイトはこちら

オードリーの物を買う場合、2つの理由があります。

オードリーの物を買う場合、2つの理由があります。1つはもちろんオードリーを見るためのもの。写真集やポスターなどがこれに当たります。

僕の場合は “オードリーを見る” のが大きな目的なので、写真ではなくイラストにすぎない海外版のポスターなどは価値が有ろうが無かろうが全く興味をそそられません。オードリーに似てないことの方が多いし。

もう1つはオードリーを知るためのもの。伝記や評論などがこちら。

どちらにも当てはまるものもあります。公開当時の雑誌やパンフレットなど。

今回はオードリーを知る為に大きく振っている本の紹介です。オードリーの写真などはほとんどありません。

1994年12月キネマ旬報社発行、“ベスト・オブ・キネマ旬報”の上巻です。

これはキネマ旬報創刊75周年、戦後50年ということで発行されたキネマ旬報の過去の記事から抜粋して再録したもの。

誤植などもそのままで掲載されているそうです。

上巻は1950(キネマ旬報戦後の再刊の年)-1966まで。

オードリーが活躍していたのは主にこちらの方ですね。

オードリーがこの本で最初に出てくるのは1954年1月下旬号。“海外大監督の芸術と技術”というテーマでの映画評論家たちの座談会。

清水千代太氏、清水俊二氏、双葉十三郎氏など当時の錚々たるメンバー6人での対談になっています。

ここではウィリアム・ワイラー監督のことで最新作「ローマの休日」が少し語られるのですが、載ってる写真はオードリーの顔が見切れているもの。

今なら絶対に有り得ない写真の選択ですね。でもこれが見たことない写真で有難い。

当時「ローマの休日」の一般公開はまだでしたが、すでに批評家は試写会で見ていたようです。

以下、一部抜粋です。

清水俊二:「ローマの休日」は意欲が感じられないね。

双葉十三郎:材料が材料だからね。その代わりうまさの点では大変だ。

清水千代太:かつぎ込んでから、酔っぱらってるオードリイ、あそこはうまい。

清水千代太:ハリウッド映画の作り方そのままでいて、フレッシュなものがあると言うことね。

清水俊二:「ローマの休日」を見たときに、その昼間「素晴らしきかな人生」を見た。これはキャプラの名作ではないが、あとでワイラーを見ると、キャプラが実にチープに感じられる。ああいうことはやはり風格なんだね。

次は1954年5月上旬号。

次は1954年5月上旬号。“現代が求める新しいタイプと演技” ということで “全く新しい個性の魅力オードリイ・ヘップバーン” としてトップで登場。

他にはシモーヌ・シニョレとマリリン・モンローがあります。

記事の入稿期限から考えて、これは「ローマの休日」初公開直前の記事。

公開前からオードリーは一大ブームになっていたらしいので、すでにこの時は巷ではオードリーを真似する若い女性が街にあふれていたでしょうが、「ローマの休日」の出来の良さ、オードリーの新しさでこうしてお堅い雑誌の「キネマ旬報」までオードリーを持ち上げる記事を書いていたんだなーって。

また「ローマの休日」が前評判を上回る出来だったので、見た人もますますオードリーブームに拍車をかけたことでしょう。

次が1954年6月下旬号。

次が1954年6月下旬号。“オードリー旋風・二億三千万円 -「ローマの休日」空前の記録を作る-” という記事で登場。

こちらは公開後の記事。ここでは日本公開の洋画歴代トップの配給収入(現在のランキングの興行収入ではなく、この当時は映画館の取り分や広告費を省いた純粋な配給会社の取り分でランキングが付けられていた)を叩き出した「ローマの休日」の記事。

日比谷映画劇場の「ローマの休日」での大行列の写真も載っています。貴重!

ここでは東宝チェーンマスターの日比谷映画劇場の劇場支配人、パラマウント社宣伝部長、パラマウント社営業部長、毎日新聞び記事、の4つの文章が掲載されています。

日比谷映画劇場などのAクラスの劇場では従業員1人当たりの稼ぎ高が当時20万円くらいのところ、「ローマの休日」は1人100万円以上の稼ぎ高だったそうです。

ちなみに1954年当時の大卒初任給が8700円、映画が130円の時代なので、100万円というのがいかに凄いかがわかりますよね。

パラマウント社の営業部長さんは日本で公開を先行したのは4月21日の佐世保富士映画劇場であると書いてます。

パラマウント社の営業部長さんは日本で公開を先行したのは4月21日の佐世保富士映画劇場であると書いてます。続いて公開した名古屋ミリオン座(23日公開)ではシネマスコープの第1弾「聖衣」を軽く抑えて名古屋地区洋画興行始まって以来の記録を作り、前年作られた「地上最大のショウ」の記録を抜いたとのこと。

さらに途中からオードリーの人気が高くなり、宣伝の主力がオードリーにかけられていったことが書かれていました。

その次にこの本で出てくるのは1957年10月上旬号。“女性観客層の研究”という記事。

ここでは同じビリー・ワイルダー監督の「昼下りの情事」(松竹セントラル)と「翼よ!あれが巴里の灯だ」(有楽座)が同時日本公開(1957/8/15)され、どちらも非常にいい出来だったためその興行成績が注目されたのですが、「翼よ!あれが巴里の灯だ」ももちろんヒットだったけれども、女性に支持された「昼下りの情事」の方が圧倒的な記録破りの成績だったことが実証された、と書かれています。

ここでは同じビリー・ワイルダー監督の「昼下りの情事」(松竹セントラル)と「翼よ!あれが巴里の灯だ」(有楽座)が同時日本公開(1957/8/15)され、どちらも非常にいい出来だったためその興行成績が注目されたのですが、「翼よ!あれが巴里の灯だ」ももちろんヒットだったけれども、女性に支持された「昼下りの情事」の方が圧倒的な記録破りの成績だったことが実証された、と書かれています。この記事では他に観客層のことが書かれているのですが、観客は圧倒的に女性で、それも10代20代が多いとのこと。女性同士のグループが多く、アベック(カップル)の若い人たちも多いそうです。

劇場ではたえず笑い声やざわめきが起き、映画と一緒にその時を楽しんでいるのである、と書かれています。

こういう初公開時の様子がわかるのも嬉しいですね!

次は1957年11月下旬号。この号ではミュージカル映画についての特集だったようで、何人もの人がミュージカルについて書いているのですが、二人の人が最新作の「パリの恋人」に言及。その評価が対照的で面白いです。

鳥海一郎という人は「パリの恋人」について、一応見せる。しかしパリを美しく撮し込んでヘップバーンにファションショウもさせようという欲張りかたに無理がある。教会の場面など、ソフトフォーカスを使って気取りすぎ、印象が散漫になった。と僕の嫌いな吉村英夫氏的論調。てか、吉村英夫氏は全く同じことを書いてたなあ…それってこれが元ネタ?みたいな。

もう一人の森満二郎という人は「パリの恋人」を、ドーネン監督らは舞台的ではなく純粋に映画感覚でミュージカルを推進していこうとしている。「パリの恋人」もこうした傾向のすぐれた試作である。この映画では極度に色彩効果とスタイルに神経を働かせてるのが大きな特徴になっている。エッフェル塔でのシーンも快適なリズムをはずませていく演出などはこの監督の身についたミュージカル映画の本当の味が自然ににじみ出ている。これは映画だけが表現できるリズムである。と書いてます。

鳥海氏は「パリの恋人」を今までのミュージカル映画と比較してその枠からはみ出た部分を認めていないのに対して、森氏は全く新しいミュージカルを「パリの恋人」に見ている。

「パリの恋人」がその後の欧米のグラフィック・デザイナーや写真家やファッション・デザイナー、プロデューサーやディレクターに与えた影響を考えると、そして「パリの恋人」の現在の評価をみると森氏の見方がより多かったのかと。

次は1958年1月下旬号で “わたしたちの生活と仕事” として岡田茉莉子・南田洋子・香川京子・有馬稲子・久保菜穂子という女優さんの対談で「昼下りの情事」のことが出てきます。

オードリーとは関係ないのですが、南田洋子さんが「昼下りの情事」でアリアーヌの父がクーパーの所へ行って “あれは私の娘だ” というところが何にも芝居をしないのにそれがすごくいい、日本だと相当な芝居をしなければ批評家もお客さんも承知しない。あれが映画の演技なのに…ということを述べて、岡田茉莉子さんもそれに同調しています。

確かに昔の日本映画はちょっとわざとらしいクサイ演技が多いですもんね。でもそれを演じていた女優さんたちはそれを実は不満に思っていた、と。

次はちょっと飛んで1965年正月特別号(1/15発売)。

次はちょっと飛んで1965年正月特別号(1/15発売)。ここでは岡俊雄・南部圭之介・双葉十三郎・草壁久四郎という4人の映画評論家が “世界市場の看板スター10人” という名目で、なぜか日本市場での興行価値のあるスター10人を選んで対談しています。

まず文句なく1位に出てきたのがもちろんオードリー・ヘップバーン!これは誰も異論がありませんでした。

当時の日本のマネーメイキングスターのトップは圧倒的にオードリー!でした。

2番目はジョン・ウェインということですが、岡氏がこのごろ少し落ちてない?と言ってます。

今となってはええっ?ジョン・ウェインが2位!?って感覚ですが、当時はそうだったのでしょう。確かに昔チラシの人気はジョン・ウェインがすごく高かったそうですからね。きっとこの時代に青春だった人が集めていたのでしょう。今ではずっと価値は落ちているでしょうけど…。

3番目はエルビス・プレスリー。これも今では意外!

4番エリザベス・テーラー、5番スティーブ・マックィーン、6番ジャン・ポール・ベルモント、7番アラン・ドロン、8番クラウディア・カルディナーレ、9番チャールトン・ヘストン、10番ブリジット・バルドーということでひとりひとり語られて行きます。

オードリーに関しては、

オードリーに関しては、この人はずいぶん長い。「緑の館」でダメかと思ったけど。

「ローマの休日」の次が「昼下りの情事」。

「ローマの休日」の後ファッションの「麗しのサブリナ」。

「尼僧物語」で彼女のいちばん良いきわめつけみたいな役で、「許されざる者」がまたよくて、「ティファニーで朝食を」という大変洗練されたコメディが来て、「噂の二人」。

最近はファッション要素が強い。それが非常な強み。

「マイ・フェア・レディ」でまた客層を広げて難攻不落。

十年に一人の人。

オードリーに匹敵するのはガルボだけど、観客層のスケールはオードリーの方が倍くらい大きい。

人気は長いのに年は取らない。妖精だ。

ここのところすごくバラエティに富んだ役をやって、みんな完全に自分のものにしている。

個性はガルボの方が強いが、演技力はオードリー。キャサリン・ヘプバーンも名女優だけれども、持っているものは古い。

彼女のベビー・フェイスが不安。年齢の限界がどの辺で来るか。

ソフィスティケートされた役が多いから年をとっても大丈夫。

1年か2年で1本しか作らなくても人気を保てている。

ということが書いてあります。

ということが書いてあります。エリザベス・テーラーのところではリズが32才だということで、意外と老けたような感じを与えるようになった。オードリーとは格段の違い。ヘップバーンはハイティーンの役ができるからね。と比較されています。

ブリジット・バルドーのところではオードリーの反対の意味でバルドーを嫌いな人は非常に多い、と書かれています。

1965年2月下旬号なのか3月上旬号なのかはわかりませんが、「麗しのサブリナ」の1965年リバイバル時の広告もそのまま掲載。

上巻での最後のオードリーに関するページは1965年8月下旬特別記念号の戦後二十年高配給収入映画ベスト100ということで東(日本映画)・西(外国映画)で50本ずつ配給収入とともに掲載されています。

この段階での50本なので、「マイ・フェア・レディ」は公開中でまだ成績が出ていないのと、「ローマの休日」「戦争と平和」はリバイバルの分が入っていません。

この時の「ローマの休日」が2億9618万8千円で19位、「戦争と平和」が2億9376万3千円で20位、「シャレード」が2億5668万8千円で24位となっています。

この時の「ローマの休日」が2億9618万8千円で19位、「戦争と平和」が2億9376万3千円で20位、「シャレード」が2億5668万8千円で24位となっています。この後、67年はじめ頃には「マイ・フェア・レディ」が7億8867万4千円の配給収入をあげて「ウエスト・サイド物語」や「アラビアのロレンス」を抑えて歴代第4位に食い込み、「ローマの休日」は63年リバイバル分が入ると4億7119万3千円となって13位に上がり、「戦争と平和」も64年リバイバル分で3億8656万7千円となり20位内をキープします。

他にも「昼下りの情事」が65年リバイバル込みで2億2537万円、「おしゃれ泥棒」は2億4801万8千円と次々と上位に食い込んで来ます。

サイズはキネマ旬報と同じB5ですが、総ページ数1688p!全盛期の電話帳2冊分くらいの分厚さがあります。

濁ったオレンジ色の表紙カバーに帯が付いていますが、そこには「麗しのサブリナ」のオードリーも居ます。

Posted by みつお at 21:00│Comments(2)

│批評・評論など

この記事へのコメント

コメントが遅くなりましたが…

>オードリーに匹敵するのはガルボだけど、観客層のスケールはオードリーの方が倍くらい大きい。

個人的にちょっと嬉しくなりました。(ガルボも好きなので)

>オードリーに匹敵するのはガルボだけど、観客層のスケールはオードリーの方が倍くらい大きい。

個人的にちょっと嬉しくなりました。(ガルボも好きなので)

Posted by take at 2018年03月16日 01:06

takeさん、お久しぶりです!

takeさんに喜んでいただけるとこちらも嬉しくなります(*´▽`*)

グレタ・ガルボもお好きだったんですね!僕はガルボ作品は全然見たことないのてすが、昔は“神聖ガルボ帝国”と言われてたんですよね。

きっと人気も高かったんでしょうねー。

そのガルボと比較されて、さらにそれより規模が大きいと言われるとオードリーファンとしては嬉しいですよねー(*´ω`*)

takeさんに喜んでいただけるとこちらも嬉しくなります(*´▽`*)

グレタ・ガルボもお好きだったんですね!僕はガルボ作品は全然見たことないのてすが、昔は“神聖ガルボ帝国”と言われてたんですよね。

きっと人気も高かったんでしょうねー。

そのガルボと比較されて、さらにそれより規模が大きいと言われるとオードリーファンとしては嬉しいですよねー(*´ω`*)

Posted by みつお at 2018年03月16日 10:45

at 2018年03月16日 10:45

at 2018年03月16日 10:45

at 2018年03月16日 10:45

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=21216284&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2629%2F9784299052629_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20895968&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2923%2F9784909532923_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20764740&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4281%2F9784299034281_1_3.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19991404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2411%2F9784909532411.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19976519&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3169%2F9784768313169.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19583408&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9724%2F9784309979724.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)