2025年03月21日

1975年4月13日“日曜洋画劇場”放映「暗くなるまで待って」雑誌紹介

今回も引き続き、「スクリーン」と「ロードショー」で紹介された、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のページを紹介。

今回も引き続き、「スクリーン」と「ロードショー」で紹介された、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のページを紹介。今日は4月13日にテレビ初放映された「暗くなるまで待って」の紹介。

前回紹介した4/4に初放映された「おしゃれ泥棒」からわずか9日で、今度は「暗くなるまで待って」。

これはオードリーファンは狂喜したでしょうね。

「おしゃれ泥棒」も「暗くなるまで待って」も1971年にリバイバルされて以来、映画館には来ませんでしたから(その後も「おしゃれ泥棒」は1991年まで、「暗くなるまで待って」は1987年まで延々リバイバルは来なかった)、家庭で観れるオードリーはめっちゃファンには嬉しいですよね。

そしてこの「暗くなるまで待って」(と前回紹介の「おしゃれ泥棒」も)の紹介が載っている1975年の5月号の「スクリーン」は年に1度の読者の人気投票の発表のある号。

オードリーファンはドキドキしながらページをめくったことでしょうね。

この時のカラーグラビアも紹介しておきますが、1975年は第2位になったオードリー。

評価の対象の1974年は「マイ・フェア・レディ」の3回目の日本公開だけで、新作はありませんでした。

並みいる若手の女優さんたちを差し置いて、引退状態のオードリーがそれでも2位というのは本当に凄いことなんですが、オードリーファンとしては72年から74年までは3年連続で1位でしたから、きっとちょっと悔しかったでしょうね。

でもこの75年から84年まではオードリーファンにとっては試練の暗黒時代が続くんですけどね。リバイバル来ない、人気投票ではどんどん順位下がっていく…というのは当時を経験した人ならわかっていただけるはずです。

さて、このカラーグラビアでは台本(「暗くなるまで待って」のもの)を持つオードリーですけど、当時は知られてなかったんですが、この台本カバー、ルイ・ヴィトンですよね。おそらく特注。

バッグでもルイ・ヴィトンを持ち歩くオードリーですから、オードリーの信頼が篤いのでしょうね。

ここでは “「暗くなるまで待って」がとうとうテレビで見られる。この作品を最後にスクリーンを遠ざかって早くも8年。オードリー・ヘプバーンの変わらぬ人気はほとんど奇跡だ。来年の王座奪還もさして困難ではあるまい。”と書かれています。

ここでは “「暗くなるまで待って」がとうとうテレビで見られる。この作品を最後にスクリーンを遠ざかって早くも8年。オードリー・ヘプバーンの変わらぬ人気はほとんど奇跡だ。来年の王座奪還もさして困難ではあるまい。”と書かれています。先ほど書いた暗黒時代が始まるので、完全な王座奪還はこの後2007年まで待たないといけないんですけどね。

本題の「暗くなるまで待って」の紹介ですが…

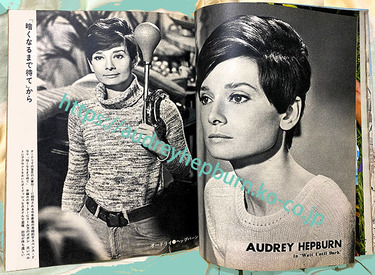

「スクリーン」では

“スクリーン復帰が実現しないオードリーだが、これは今のところ最後の作品。劇場公開の時クライマックスで思わず「キャーッ!」と叫び声が上がったほどのショッキングな場面がある。ヒッチコックに負けないヤング監督のサスペンス映画の秀作である。”

「ロードショー」では

“オードリー・ヘップバーンが明き盲目の難しい演技を無難にこなしている。妖精スターのオードリーがミステリードラマで新境地を開いた話題作。電話線が切られてからの30分間の恐怖のクライマックス。殺害寸前に追い込まれるあたりの緊迫感はヤング監督の真価発揮。この1作を最後にオードリーの長い「休養」が始まったのは惜しまれてならない。”

と書かれています。

さて、この「暗くなるまで待って」ですが、今発売されているDVDには吹替が収録されていませんし、何度もいろんなオードリー作品の吹替が発掘されて放映されているのに、この作品だけは吹替版が放映されませんよね。

これは一体なぜ?と思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、僕は80年代にテレビで放映していた時の録画したビデオをを持っていますので、見たところ、これだろうなーというのがわかります。

実はこの吹替版が製作されるときに、セリフのない音楽と効果音だけの音源が無かったようなのですよね。

今のDVDでは他国語版の吹替は収録されていますから、実際にはそういう音源もあるのでしょうが、少なくともこの吹替版が作られた1974年か75年には日本には届いていなかったようなのです。

今のDVDでは他国語版の吹替は収録されていますから、実際にはそういう音源もあるのでしょうが、少なくともこの吹替版が作られた1974年か75年には日本には届いていなかったようなのです。この音源がない作品がある、というのは昔の吹替版で苦労していたことのようで、当時の「スクリーン」などでも書かれていました。

というわけで、この「暗くなるまで待って」もサントラとして発売されていたEPレコードからメインタイトルは流していましたが、もちろんこれもヘンリー・マンシーニがレコード用は新たに録音し直して発売するので、映画とは違う響きがします。

そしてそれ以外の部分はマンシーニでもないという音楽が取って付けられてしまっているのです!

「暗くなるまで待って」を劇場や字幕で見た人からすると、違和感ありまくりの安っぽいサスペンスやホラー映画の伴奏がつけられて吹替られているので、ユルかった昔ならともかく、今は著作権的にアウトなんだろうなーというのはわかります。

マンシーニ的にも、ワーナー映画的にも、安っぽい何かの伴奏曲の作曲者(不明)的にもアウトだし、今後も放映は難しいと思います。

せっかくの池田昌子さんの吹替なのに、めっちゃもったいない!

これは日曜洋画劇場のスタッフが悪かったのではなく、音源を送って来なかったワーナーが悪い!

今の技術なら音楽は消して、吹き替えた池田昌子さんらの日本語だけを取り出して、本来の音楽と効果音の音源と合体ってできないんですかね?

でもこれもそうすることに対して利益が出るならどこかがしてくれるでしょうが、何も収入を生まなければ会社としてはやってくれませんよね。お蔵入りになるなんて、あー勿体無い!

2023年11月14日

アラン・アーキン追悼「映画の友」1967年5月号 最後の人気投票

今年、早くやらなきゃ!と思っていましたが、ずっと放置していたのが2つあります。

今年、早くやらなきゃ!と思っていましたが、ずっと放置していたのが2つあります。どちらも撮影・処理しないといけない画像が多いもので、ズルズルと先延ばしに…。

とそんなことをしてたら、もう年末に差し掛かってきたので、えいやっ!と2つまとめて画像処理を終わらせましたので、連続して紹介していこうと思います。

今回は1967年5月号の「映画の友」です。表紙は「いつも2人で」のオードリー。

うーん、やつれてます。目の下のシワや肌のカサカサ具合が目につきます。

「マイ・フェア・レディ」のバッシングで一気に年を取ったオードリー。

さらに「いつも2人で」の撮影前には流産もあり、メル・ファーラーとの破局がヒタヒタと迫ってきて心労が一番激しかった頃。

「いつも2人で」の頃のオードリーも僕は大好きですけど、ポートレートでの痛々しさは、この作品が最大ですね。

70年代はじめ、日本でも目の周りにバッチリアイラインと付けまつ毛を着けるメイクが流行ったんですが、その際によく表紙やレコードジャケットに使われたのも「おしゃれ泥棒」の画像がメインで、「いつも2人で」はなかなか使われなかったのは、その辺に理由があるものと思われます。

70年代はじめ、日本でも目の周りにバッチリアイラインと付けまつ毛を着けるメイクが流行ったんですが、その際によく表紙やレコードジャケットに使われたのも「おしゃれ泥棒」の画像がメインで、「いつも2人で」はなかなか使われなかったのは、その辺に理由があるものと思われます。この号の頃には、オードリーのイラストというとシワを描くことが普通になっていましたね。

サイズは60年代前半のB5から大きくなっていて、A4の縦の短い版。パンフレットでは中型版と言われるサイズ。

「おしゃれ泥棒」の映画パンフレットなんかがこのサイズです。

さて、なぜこの号を今年中に紹介したいかというと、今年6月29日にアラン・アーキンが亡くなりました。もちろん「暗くなるまで待って」でオードリーを追い詰める悪役ハリー・ロートを演じていますね。

その知らせをニュースで見た時は、またひとり、オードリーと共演した主演クラスの人が亡くなってしまった…と思いましたね。

「暗くなるまで待って」でオードリーを囲んだ主演クラス3人の男優は全員いなくなってしまいました。

これでオードリーと共演した残っている主演クラスの人は、「おしゃれ泥棒2」のロバート・ワグナー、「オールウェイズ」のリチャード・ドレイファス、ホリー・ハンター、そして「噂の二人」のシャーリー・マクレーンくらいでしょうか。

これでオードリーと共演した残っている主演クラスの人は、「おしゃれ泥棒2」のロバート・ワグナー、「オールウェイズ」のリチャード・ドレイファス、ホリー・ハンター、そして「噂の二人」のシャーリー・マクレーンくらいでしょうか。アラン・アーキンは、「暗くなるまで待って」1作の競演でしたので、「暗くなるまで待って」関連から探しました。

それでこの1967年5月号の「映画の友」にしました。

発売は1967年3月。「暗くなるまで待って」は1月に撮影が始まったばかりです。

でもこの号にはもう一つ大きなイベントがあります。それは年に1回の読者人気投票の結果発表!

でもこの号にはもう一つ大きなイベントがあります。それは年に1回の読者人気投票の結果発表!前年、「サウンド・オブ・ミュージック」と「メリー・ポピンズ」の代表作両方が日本で初公開されて、オードリーの連続1位記録を途絶えさせたジュリー・アンドリュースでしたが、66年はオードリー「おしゃれ泥棒」に対してジュリー・アンドリュース「引き裂かれたカーテン」のバチバチの戦い。

たぶんこの年も、オードリー・ファン、ジュリー・ファンとどちらもがドキドキしながらこの号を開いたと思います。

この号の掲載の仕方が気を持たせるようになってるんですよ。

最初のカラーグラビアが、男優1位のアラン・ドロン。めくってすぐが、ジュリー・アンドリュース。

これで一見ジュリーが勝った!?と思いきや、順位は第2位。ジュリー・ファンはここでガッカリですね。

この号では17位のスターとかまでカラーで載せていて順位もバラバラになっていて、オードリーのグラビアはなかなか出てこないんです。オードリー・ファンはそれで一体何位なのかやきもきして、気を持たせてやっと出てきたのはカラーグラビアの最後のページ。

この号では17位のスターとかまでカラーで載せていて順位もバラバラになっていて、オードリーのグラビアはなかなか出てこないんです。オードリー・ファンはそれで一体何位なのかやきもきして、気を持たせてやっと出てきたのはカラーグラビアの最後のページ。そこではもちろん第1位のマークが!これでやっと安心できたわけですよね。

ここでのオードリーは「おしゃれ泥棒」時の宣伝写真。

ちょっと印刷が濃いのと、毛穴が目立ちます。でも僕は「おしゃれ泥棒」のオードリーは大好き。

きっと今なら目の下のたるみやシワは消されて、毛穴も加工されてツルッツルのお肌になるんだろうなーと思います。

モノクログラビアでも20位までのスターのピンナップがあって、その後に「スター・カード」なるイラストがあります。

モノクログラビアでも20位までのスターのピンナップがあって、その後に「スター・カード」なるイラストがあります。でもファンならイラストじゃなくて写真で欲しいですよねー。

オードリーは「おしゃれ泥棒」のを参考にしていますね。参考にした元の写真もどれだかわかります。

で、このカードの全部のスターが分かるのは60年代に青春だった方達ですね。半分わかるのが70年代に青春だった方という感じでしょうか。

80年代以降の人だと、オードリーくらいしかわからなくなるかも…。ショーン・コネリーもこの絵では若すぎますもんね。

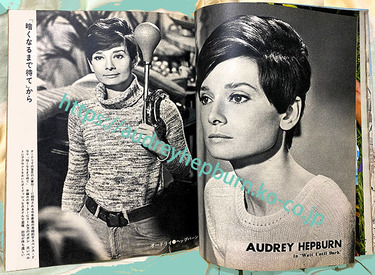

さて、その次のえんじ色1色のグラビアで「暗くなるまで待って」の紹介が始まります。

この最初の紹介では、「暗くなるまで待て」と邦題が命令口調になってます。

でもこの最初の画像、この服装で電話をかけるシーンはありませんよね。

でもこの最初の画像、この服装で電話をかけるシーンはありませんよね。この黒のセーターは最初のジャガード織りのコートの中に着ているものですね。

次のページでは、明らかに「いつも2人で」より若返ったオードリー。

この号の表紙で目の下に深く刻まれたシワが、こちらではすっかり無くなっています。

この「暗くなるまで待って」撮影中に小森のおばちゃまがオードリーにインタビューしに行ってますが、その時に意味深なことをオードリーが喋ってます。

内容は「カタログ オードリー・ヘプバーン」で読めるのですが、「努力してもムダと見極めたら、未練という感情に負けず決断すること。」と言ってます。

これって「いつも2人で」の頃、悩みに悩んでた夫メル・ファーラーとの関係を、既にオードリーの心の中では清算している発言ですよね。

これって「いつも2人で」の頃、悩みに悩んでた夫メル・ファーラーとの関係を、既にオードリーの心の中では清算している発言ですよね。同じインタビューの中で、「ゴシップに悩まされたこともあって、睡眠薬やお酒にご厄介になったこともあったけど、一次的な逃避に過ぎないし、容色は衰えるばかり。」とも言ってます。

「暗くなるまで待って」撮影開始の頃には、もうメル・ファーラーのことは完全に吹っ切ってるし、お酒に逃げることもやめて「いつも2人で」ではシワが深くなってお肌カサカサだったオードリーが、「暗くなるまで待って」ではツヤツヤでシワも無くなってるんですよね。

こういうところが、オードリーってその時の心境がめっちゃ顔に出る、と僕が思う所以なんですけど、最近の何でもかんでも修正してしまったオードリーの画像では、そういうオードリーの心の動きは見えなくなっていますよね。

オードリーって、「尼僧物語」でオードリーにしては太ってるのは、やっぱり1957年に1年間仕事をお休みして(57年作品の「パリの恋人」「昼下りの情事」は56年撮影)、メル・ファーラーとの仲がうまくいってたからだろうし、「パリで一緒に」ではいくつかの伝記で“ウィリアム・ホールデンのアルコール中毒に悩まされて、オードリーもこの映画を嫌っていた”などと書かれていましたが、「パリで一緒に」のオードリーが最高に美しいのは、絶対オードリーは嫌じゃなかったはず!と僕が書いていたら、その後発売された息子ショーンの本で、実際のオードリーは「パリで一緒に」の撮影が楽しかったと言っていた、と明かされてて、やっぱりな!と思ってました。

オードリーって、「尼僧物語」でオードリーにしては太ってるのは、やっぱり1957年に1年間仕事をお休みして(57年作品の「パリの恋人」「昼下りの情事」は56年撮影)、メル・ファーラーとの仲がうまくいってたからだろうし、「パリで一緒に」ではいくつかの伝記で“ウィリアム・ホールデンのアルコール中毒に悩まされて、オードリーもこの映画を嫌っていた”などと書かれていましたが、「パリで一緒に」のオードリーが最高に美しいのは、絶対オードリーは嫌じゃなかったはず!と僕が書いていたら、その後発売された息子ショーンの本で、実際のオードリーは「パリで一緒に」の撮影が楽しかったと言っていた、と明かされてて、やっぱりな!と思ってました。それくらいオードリーって顔にその時の心境がわかりやすく出る人。

ここでのグラビアでは、アラン・アーキンと仲良くちょこんとロケ地のニューヨークのアパート前の階段で座っていますけど、気になるのは「暗くなるまで待って」の撮影中にあったというお茶の時間のスナップ写真。

プロデューサーであるメル・ファーラーが来て、グロリア役のジュリー・ハーロッドなどと一緒に写ってるんですが、メルのにこやかな顔に比べて、オードリーはニコリともしていない。

プロデューサーであるメル・ファーラーが来て、グロリア役のジュリー・ハーロッドなどと一緒に写ってるんですが、メルのにこやかな顔に比べて、オードリーはニコリともしていない。まあそんな瞬間だっただけでしょうけど、この時のオードリーの心の内は…と考えると、ちょっと微笑ましくは見れないです。

オードリーは、実際「暗くなるまで待って」の撮影が67年4月に終わって、8月はじめから別居開始、8月末には別居を発表、翌年には離婚、となっています。

なんか全然アラン・アーキン追悼の文章じゃないですけど、オードリーとアラン・アーキンが撮影合間に一緒に写ってるスナップってあんまりないので、この写真は貴重。

アーキンが大スター・オードリーにかしこまっているように見えるのがかわいいですね。

アーキンが大スター・オードリーにかしこまっているように見えるのがかわいいですね。でも何かでアラン・アーキンが話題になってた〜と思ったら、亡くなってしまって、やっぱりショックでしたね。合掌。

次のオードリーは、「スター・ジャーナル」ってグラビアと記事のページでの“あの人この人”っていうコーナー。

そこでは、「暗くなるまで待って」の撮影開始披露パーティーをワーナーの豪華セットでやったということが書かれています。

さらに「暗くなるまで待って」でのオードリーのギャラは100万ドルプラス配収の10%だそうです。

昔は撮影開始時にパーティーがあって、「パリで一緒に」なんかは船上パーティーの画像が残ってますけど、マスコミを呼んで盛大にするのが当たり前だったのですが、スティーヴン・スピルバーグ監督の「未知との遭遇」辺りから秘密主義みたいになってしまって、今はどの映画も公開直前にならないと情報が解禁されないようです。

昔は撮影開始時にパーティーがあって、「パリで一緒に」なんかは船上パーティーの画像が残ってますけど、マスコミを呼んで盛大にするのが当たり前だったのですが、スティーヴン・スピルバーグ監督の「未知との遭遇」辺りから秘密主義みたいになってしまって、今はどの映画も公開直前にならないと情報が解禁されないようです。僕はそんな秘密主義、バカらしいと思いますけどねー。撮影開始しますよーとかって言ってマスコミにも来てもらった方が、認知度も高まるし宣伝にもなって良さそうに思うんですけどねー。

でも最近はとにかくパシャパシャスマホで撮ってSNSでアップする人が多いので、カメラの音が撮影の邪魔になったり、わーっとすぐに野次馬が来たりするので出来ないんでしょうね。

次はオードリーのインタビューが載っています。

“オードリイ・ヘップバーンが語る 男・人生・愛” という見出し。

オードリーが男性のことを!?と思いますが、これは勝手に外国人のインタビュアーが好きな男性のタイプを聞いただけというもの。

オードリー自身は質問を途中で遮って、「ご質問はあまりピンと来ませんわ。というより私にはあまり興味がありません。」と答えています。

他の質問でも、オードリーはやはり自分ことについて、「私は美人じゃありません。鼻は長く、耳だって大きいでしょ。胸だってペチャンコで、まるでアスパラガスみたい。」と答えています。

あと、これは「シネアルバム」に書いてあったことの元となったと思われるんですが、男優の中で誰が一番強い印象を与えましたか?という質問で、ゲイリー・クーパーとケイリー・グラントと答えています。クーパーに関しては、「彼がやることはなんであろうと良くなってしまうんです。人柄なんですね。」と答えています。

あと、これは「シネアルバム」に書いてあったことの元となったと思われるんですが、男優の中で誰が一番強い印象を与えましたか?という質問で、ゲイリー・クーパーとケイリー・グラントと答えています。クーパーに関しては、「彼がやることはなんであろうと良くなってしまうんです。人柄なんですね。」と答えています。家庭生活に関しては、すでに「いつも2人で」の頃から発言していましたが、映画が家庭生活を侵すようなら、直ちに仕事を捨てます、と答えています。

でも仕事を捨てる日は、1967年のこのインタビューではもう間もなくに迫っていたわけですよね。

それにこの段階で「あなたが人生で最も心を痛めることは?」という質問に対する答えで、貧しい不幸な子供たち、というのがあって、ユニセフの活動にはまだまだ遠いですけど、すでにその下地はできていたのだな、と思います。

1970年にはユニセフへの最初の貢献として、「愛の世界」というテレビに出演しますもんね。オードリーは本気でそう思っていたのだなということがわかります。

1970年にはユニセフへの最初の貢献として、「愛の世界」というテレビに出演しますもんね。オードリーは本気でそう思っていたのだなということがわかります。めくって次のページには「暗くなるまで待って」のストーリーが書かれています。でもこの段階ではラストがどうなるのかまではワーナーの方で伏せられていたようで、結末までは書かれていません。

さて、その次は第21回「映画の友」世論調査(読者人気投票)の発表と考察。

作品と監督に関しては淀川長治さんが書いていて、監督1位のウィリアム・ワイラーで「おしゃれ泥棒」の画像が載っています。

この写真は映画ではカットされた、ニコルが働くNATOのオフィスのスナップ写真ですね。NATO…今ウクライナの問題に端を発して、ニュースでよく見るようになりましたね。

さて、監督では1位の「おしゃれ泥棒」、作品では「ドクトル・ジバゴ」「幸福」に次ぐ第3位。上位2作が4779票、4649票に比して「おしゃれ泥棒」は2314票と半分ですが、それでも凄い事。

さて、監督では1位の「おしゃれ泥棒」、作品では「ドクトル・ジバゴ」「幸福」に次ぐ第3位。上位2作が4779票、4649票に比して「おしゃれ泥棒」は2314票と半分ですが、それでも凄い事。ライバル誌「スクリーン」では「おしゃれ泥棒」は第2位に入っていましたから、読者の人気は高かったようですね。

というのも、まあ当時大人気だったオードリーとピーター・オトゥールの共演ですから、どちらのファンも「おしゃれ泥棒」に投票したのでしょうね。

結果的にオードリー作品では、「映画の友」では「ローマの休日」(55年5月号第2位)に次ぐ順位、「スクリーン」ではオードリー作品での最高位となりました。

監督では、オードリー作品とゆかりのあるジョン・ヒューストンが9位、リチャード・レスターが11位、テレンス・ヤングが15位、スタンリー・ドーネン が20位、ブレーク・エドワーズが27位、ビリー・ワイルダーが29位に入っています。

その次は「あなたが選んだスター」ということで、川喜田和子さん、矢島翠さん、山根祥敬さん、そして「映画の友」編集長の土田英一さんが対談しています。

まずは女優からなので、当然オードリーについて。昨年はジュリー・アンドリュースに負けて第2位ですが、今年は1位を奪還。

まずは女優からなので、当然オードリーについて。昨年はジュリー・アンドリュースに負けて第2位ですが、今年は1位を奪還。山根さんがオードリーは昔ながらのスター・システムの良さをよく知っていて、その上でいい仕事をしている、自分が読者だった頃からスター街道を歩いているから、人気が長く続いている、と語っています。

矢島さんも「おしゃれ泥棒」はピッタリの役柄で魅力があったこと、男性にもファンが多いと語っています。

川喜田さんは「おしゃれ泥棒」のオードリーは年齢に関係なく綺麗だった、女優で人気が続いているのは偉い、ショーン・コネリーが日本に来た時、日本の女性はオードリーの真似だねと言っていたというエピソードも語っています。

土田さんは編集長の立場から、オードリーの1位がゲイリー・クーパーの1位とタイ記録であることを述べています。

土田さんは編集長の立場から、オードリーの1位がゲイリー・クーパーの1位とタイ記録であることを述べています。次に2位のジュリー・アンドリュースに移るのですが、作品が悪い、イメージを狂わせた、歌って踊れる人が演技だけやるのは勿体無い、「ハワイ」を見てガッカリ、と書かれています。

後ろのグラビアページに票数も載っているのですが、オードリーは1501票で断トツ。2位のジュリーは975票でオードリーの2/3。男優1位のアラン・ドロンは786票でオードリーの半分です。

オードリーと共演したスターはアンソニー・パーキンスが第2位、ピーター・オトゥールが4位、ショーン・コネリーが6位、ジョージ・ペパードが9位、バート・ランカスターが12位、ジェームス・コバーンが15位、グレゴリー・ペックが26位、オマー・シャリフが28位となっています。

ここで、この人気投票には大きな意味があることに今となっては気づきます。というのも「映画の友」は1968年3月号で廃刊となってしまうので、これが「映画の友」最後の人気投票になってしまったのです。

ここで、この人気投票には大きな意味があることに今となっては気づきます。というのも「映画の友」は1968年3月号で廃刊となってしまうので、これが「映画の友」最後の人気投票になってしまったのです。まさかこの号の時は、来年の1月(3月号発売は1月21日のため)で廃刊になるなど、誰も思ってもみなかったことでしょう。

最後の締めはオードリーとアラン・ドロンが1位だったわけですね。

67年、「いつも2人で」公開前に20世紀フォックスが発行した “FOX SCREEN NEWS”のNo.1(創刊号)というのがあるのですが、「いつも2人で」を見た「映画の友」編集長の土田英一氏が「67年度のトップもオードリーだね」と語ったというのが載っています。でも「映画の友」では叶えられなかったということですね。ライバル誌「スクリーン」では1位になっていましたが…。

その次はオードリーじゃないんですが、「風と共に去りぬ」のリバイバル紹介。67年の公開は70mm版での公開でした。

「風と共に去りぬ」は表紙裏に宣伝も載っていましたが、そこでも70mmの強調の仕方がハンパないです。

世界で最も早い70mmでの公開、と謳われてましたが、本当はオーストラリアの方が早かったようです。ここでも破格のグラビア4pも使って紹介されてます(普通は見開き2p)。

世界で最も早い70mmでの公開、と謳われてましたが、本当はオーストラリアの方が早かったようです。ここでも破格のグラビア4pも使って紹介されてます(普通は見開き2p)。それだけ人気もあって、さらに今回のリバイバルは70mmなので期待も高かったのでしょう。実際この年の「風と共に去りぬ」は、「おしゃれ泥棒」の配給収入第6位を上回る第5位の稼ぎっぷり。

「風と共に去りぬ 幻のメイキング」を見ると、この時の日本での大ヒットぶりは、写真を10枚横に繋いでもまだ最後尾がわからないくらい行列が長かった、ということ。

なんせ警察の装甲車はくるわ、スカラ座の劇場支配人は「お帰りください!」とスピーカーで呼びかけるわと、人の多さが尋常ではなかったことが伺えます。

次のオードリーは、スポット・ライトというコラムで、興行価値や宣伝効果、そして一般大衆への密着を狙いとする「ゴールデン・グロス」賞の第1回の発表があったことが書かれています。選考は封切館の劇場支配人たち、洋画配給会社の宣伝部長ら。選考期間は1965年12月から1966年11月末までに東京地区で公開され、収入が3000万円以上のものから選ばれたそうです。

次のオードリーは、スポット・ライトというコラムで、興行価値や宣伝効果、そして一般大衆への密着を狙いとする「ゴールデン・グロス」賞の第1回の発表があったことが書かれています。選考は封切館の劇場支配人たち、洋画配給会社の宣伝部長ら。選考期間は1965年12月から1966年11月末までに東京地区で公開され、収入が3000万円以上のものから選ばれたそうです。そこでは「おしゃれ泥棒」は第5位に選ばれており、女優賞はオードリーであることが書かれています。

あとは読者投稿欄で残部僅少の「オードリイ・ヘップバーン全集」の宣伝があるのと、「いつも2人で」はいつ公開されますか?という質問で、まだ決まってないこと、「いつも2人で」もまだ題名を検討中で、変更になる可能性があることが書かれています。

「さすらいの二人」から「いつも2人で」に変更になっても、まだ題名は本決まりじゃなかったのですね。撮影中から「おしゃれ泥棒」になっていた前作と違って、「いつも2人で」は本当に20世紀フォックスがいい題名を見つけられなくて苦しんでいたのが伺えますね。

最後のページで、「いつも2人で」のオードリーの写真を頒布しているのが載っています。

最後のページで、「いつも2人で」のオードリーの写真を頒布しているのが載っています。昔は著作権がうるさくなかったので、こうして映画会社からきたポジフィルムから写真を起こして売っていたんですよね。映画会社もそれをなんとも思っていなかった。

そういえば、「風と共に去りぬ」の初公開時などは、催促してもアメリカ本国のMGMから写真が全然送ってこなくて、MGMの日本支社は洋画スターや映画のブロマイドを売っていた春美栄光堂さん(現存しない)から「風と共に去りぬ」の画像を取り寄せて宣伝で使ったとか。

結局アメリカから画像が届いたのは公開後だったそう。

じゃあ春美栄光堂さんなんかはいったいどこから画像(ポジやネガ)を仕入れていたのでしょうね。さらに謎を残す逸話です。

2022年03月18日

「いつも2人で」上映記念!映画の友1967年9月号

2週間ほど前ですが、前回の「ジジ」の記事を上げてすぐ、うちのブログが入りにくくなっていたのはご存知でしょうか?

そこから2〜3日はなかなか入れなかったんですけども、どうも僕が使ってるko-coのブログが全体的にダメだったんですけど、問い合わせたら返事が来まして、いま某国を攻めているところからの大量の不正アクセスのためko-coだけでなく、おおもとのサーバーがダウンしたそうです。

ちょうどその数日前に侵●が始まったばかりで、日本がそれにセイサイをするみたいなことを言ったからなんでしょうかね。

繋がらなくなった初日は昼間にウィキペディアも繋がらなくなってて、もしかして同一のサイバー攻撃だったのかも…と思ってました。

ウィキペディアみたいな大きなところは、2時間くらいでサーバーが回復してましたけど、僕の使ってるここは小さいところなので、回復に3日ほどかかりました。

なんか攻撃対象になっていたサーバーのサイトなんかは一旦公開を見送って、ko-coとかは全部回復したそうなんですが、あそこさんを批判すると、そういう攻撃も受けるんだねー、と怖くなりました。

さて、「午前十時の映画祭12」での「いつも2人で」の上映ですが、何度かチェックしていると、ある情報が追加されました。

さて、「午前十時の映画祭12」での「いつも2人で」の上映ですが、何度かチェックしていると、ある情報が追加されました。

“こぼれ話”って部分も追加されてますけど、そこではなく、備考欄!なんと4Kになってるじゃありませんか!!確認はこちら。

おおおお、スゴイスゴイ!!

上映期間はゴールデン・ウィークです。2022/04/29(金)~2022/05/12(木)

「ローマの休日」とかと違って、いつでも劇場で見られるものじゃないので、ぜひぜひ万障繰り合わせて見に行ってくださいねー!

下手するとこれが一生で最後のチャンスかもですよー!

作品ラインナップを発表した2月21日は、「いつも2人で」は4Kではなかったんですよね。(発表時のニュースはこちらやこちらで)

それが新たに4Kマスターで観れるとは!

今発売中のDVDは画質めっちゃ悪いんですよね。本家のアメリカ版が発売前に「ローマの休日」の初DVD化の時に一緒に売ろうとしたため、日本が世界での先行発売になってしまって、レーザー・ディスクで売ってたような古いマスター。しかも特典とかは一切なし。

しかもスクイーズじゃなく、大昔の4:3の画面にワイドなシネマスコープサイズの画面を入れたレター・ボックスタイプで、実質使用している画素数はめっちゃ少ない物。

しかもスクイーズじゃなく、大昔の4:3の画面にワイドなシネマスコープサイズの画面を入れたレター・ボックスタイプで、実質使用している画素数はめっちゃ少ない物。

3回目の旅が最初に出てくるシーンのパスポートのスタンプも、日付がわからないくらい画質が低いんです。

だからでしょうか、「いつも2人で」を映画評論家や映画サイトでもスタンプがわからないんで、3回目のMGの旅を、2回目だ新婚旅行だ、などと書いているのが多いのは。NHKのBSプレミアムだとはっきりわかるんですけれども。

でも今回は4Kリマスターなら、絶対にスタンプの日付も1959年って誰でもわかりますよね!

さて、そんな「いつも2人で」公開に合わせて、今回は「映画の友」1967年9月号の紹介。7月発売ですね。

表紙はまもなく公開の「ロシュフォールの恋人たち」のカトリーヌ・ドヌーヴ。

でもこの号はドヌーヴのお姉さんのフランソワーズ・ドルレアックにしてあげて欲しかった…。

この前の8月号で「いつも2人で」は新作映画紹介はされていますので、ここでは映画評論家の批評、というよりガイドが載っていますね。

この前の8月号で「いつも2人で」は新作映画紹介はされていますので、ここでは映画評論家の批評、というよりガイドが載っていますね。

そのガイドを書いているのが淀川長治さん!

えーと、割とオードリー本人と作品の両方に対して辛辣な批評を下す映画評論家ですね。

しかも書くたびに書いてあることが全然違ったりして、あんまりオードリー・ファンには快くは思われてないです。

さて、この号で最初に出てくるオードリーは見開きのカラーグラビア。7月15日から公開が始まったばかりの「いつも2人で」のカラー写真ですが、わりと有名な画像ばかりです。キャプションは「オードリーの魅力はファンタスティック」「文句のない好演を示しました」と褒めてありますね。

その次のオードリーはモノクロ・グラビア。こちらでは1967年7月ではとっくに撮影終了している「暗くなるまで待って」の画像になってますね。

その次のオードリーはモノクロ・グラビア。こちらでは1967年7月ではとっくに撮影終了している「暗くなるまで待って」の画像になってますね。

まだ公開だいぶ前の時は「暗くなるまで待て」という表記になってますね。右は演技するオードリーのポートレートですけど、左の写真はスナップですね。

左の画像でオードリーが持っているのは、昔はなんだろうと思って、肩たたきかな?とも思っていましたが、これ、ボールみたいなところを押さえると、パプー!って音のなる楽器ですね。ホルンみたいにくるっと金管が曲がってて、オードリーの肩に引っかかってますね。

「暗くなるまで待って」の撮影中は、4時からティータイムがあって、みんなこういう楽器を持ち込んで鳴らしていたらしいですからね。

もしかしたらこれはオードリーが持ち込んだ楽器なのではなく、あまりにうるさいので誰かから取り上げて、鳴らさせないようにしているのかもしれません。

それと、この号ではセンセーショナルにフランソワーズ・ドルレアックが事故死したことが何ページも使って書かれています。カトリーヌ・ドヌーヴの実のお姉さんでもありますし、ちょうど「ロシュフォールの恋人たち」の公開寸前で、公開時には日本に来日する予定があったそうです。

それと、この号ではセンセーショナルにフランソワーズ・ドルレアックが事故死したことが何ページも使って書かれています。カトリーヌ・ドヌーヴの実のお姉さんでもありますし、ちょうど「ロシュフォールの恋人たち」の公開寸前で、公開時には日本に来日する予定があったそうです。

新しい映画の契約のために、ハリウッドへ飛ぼうとニース空港に向かっていた途中で標識に激突、車は火を吹き、後ろの人が駆けつけたときには火の回りが早く、もうどうしようもなかったそうです。

消防車が来て、やっと火が消えた時には、彼女の面影は何も残っていなかったとか。

カトリーヌ・ドヌーヴは姉の悲報を聞いた時は、「ママはフランソワーズのめちゃめちゃの死体を見てはいけないわ!絶対にいけないわ!」と半狂乱で叫び続けたそうです。

「ロシュフォールの恋人たち」、オードリーがドルレアックの役で最初にオファーされていましたよね。

でもドルレアックの死のイメージに負けることなく、「ロシュフォールの恋人たち」は明るい楽しい作品として生き残りましたよね。

「ニューヨークの恋人たち」がどうしてもまずドロシー・ストラットンの死のイメージから抜け出せないのとは対照的です。

そして、本文での紹介のページの横にはジェーン・マンスフィールドもまた事故死したことが書かれており、“顔と胴体がわかれわかれになった”とショッキングなことが述べられて、その事故車のジェーンの頭が写っているという生々しい写真も載っているのですが、わら半紙のような本文ページだったせいか、幸いにして何が何だかよくわかりません。

そして、本文での紹介のページの横にはジェーン・マンスフィールドもまた事故死したことが書かれており、“顔と胴体がわかれわかれになった”とショッキングなことが述べられて、その事故車のジェーンの頭が写っているという生々しい写真も載っているのですが、わら半紙のような本文ページだったせいか、幸いにして何が何だかよくわかりません。

ちなみにWikipediaでは頭じゃなくてカツラだと書かれていますね。

でも僕的にはそれらのセンセーショナルな2人の死よりももっと悲しい記事が死亡欄に小さく載っていました。

“その類いまれなる美しさと演技力でオスカーを二度もとっているヴィヴィアン・リイが七月八日に肺結核で死亡しました。53歳でした。”

そっか、この時だったのかーと思いましたね。

50年代は映画雑誌でも大きく取り上げられており、このころは「風と共に去りぬ」がリバイバルするたびにベスト10に復活してましたけど、訃報はこんなにひっそりと紹介されたんだね…と思いました。

50年代は映画雑誌でも大きく取り上げられており、このころは「風と共に去りぬ」がリバイバルするたびにベスト10に復活してましたけど、訃報はこんなにひっそりと紹介されたんだね…と思いました。

病気の欄にはヴィヴィアン最愛のローレンス・オリヴィエが前立腺ガンになり、放射線治療を受けることが書かれていました。思わず、最期に一緒に載れて良かったね、と思いました。

さて、本文ページの前に、もうひとつオードリー関連が濃い紫のグラビアページに載っています。それは「タイトル・コレクション」というコーナー。

このコーナーがあったことで「昼下りの情事」の初公開と65年のリバイバルは、タイトルバックが今とは違う!っていうのがわかって良かったですよね。

今号ではモーリス・ビンダーの「007は二度死ぬ」と「いつも2人で」、それとビンダーじゃない「おしゃれスパイ/危機連発」ってのが紹介されています。

「007は二度死ぬ」は、ビンダーが張り切ったのは認めながらも、“「明治の日本」的センスがいただけない”と書かれてます。

「007は二度死ぬ」は、ビンダーが張り切ったのは認めながらも、“「明治の日本」的センスがいただけない”と書かれてます。

確かに、これは60年代の日本ではなく、欧米人が見た、番傘・鼻ぺちゃ・ゲイシャ(ハダカ?)のステレオタイプな感覚ですよね。

「いつも2人で」はその点、内容ともマッチして大変結構!と書かれています。

僕はこの「いつも2人で」のタイトルバックが、全オードリー映画のタイトルバックの中で1番好きなんです!スタンリー・ドーネン監督は「パリの恋人」も「シャレード」もやっぱりセンスありますけど、「いつも2人で」のが1番!だと思っています。

標識のマークや信号が入れ替わり立ち替わり出たり入ったりするのとか、透けた木々とか、本当にうっとり&ゾクゾクします。

もうもうこれが劇場で見れるだけで、「いつも2人で」の最初の泣きポイント入ってしまいますね。

しかも今回は4K!めちゃめちゃ楽しみです!

さてその次のオードリーは本文ページの「あの人 この人」って欄。この欄の最後の方にヴィヴィアン・リーの訃報があるわけですけど、ここには3つオードリーの話題が載っています。

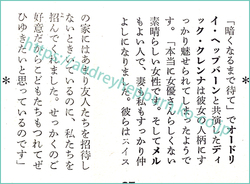

1つめのオードリーは、リチャード・クレンナ夫妻がオードリーの人柄にすっかり魅せられたということ。スイスの自宅にも招かれたそうで、羨まし〜い!

1つめのオードリーは、リチャード・クレンナ夫妻がオードリーの人柄にすっかり魅せられたということ。スイスの自宅にも招かれたそうで、羨まし〜い!

でもこの後はオードリーはすぐメル・ファーラーと別居に入りますから、行くチャンスは無さそうですね。

2つめは日本のお相撲さんの横綱大鵬が新婚旅行でヨーロッパに行ったら、オードリーと同じ飛行機で、記者たちは大きな大鵬と細いオードリーを一緒に撮りたがったらしいのですが、オードリーは時間がないとメルと車で走り去ったとか。

まあこれももうすぐメル・ファーラーと別居に入りますから、一緒に笑顔で写真とか、そんな余裕オードリーにないですよね。

3つめは“ジュリー・アンドリュースは野暮!?”衣装で決まる女優のイメージってところ。

さて、次がいよいよ淀川長治さんの「いつも2人で」ガイド。

さて、次がいよいよ淀川長治さんの「いつも2人で」ガイド。

タイトルは“映画ならではのタッチで描かれた「いつも2人で」”ってなってます。

小見出しでは“シワのないオードリーの若々しさ”“「バージニア・ウルフなんかこわくない」のピンク版”“フィニーのあひるの鳴き声”となっています。

“シワのないオードリーの若々しさ”ではオードリーのことを見事だ、気をつけないと彼女だけで見てしまって細かいところは忘れてしまうと書かれています。

さらに「マイ・フェア・レディ」でオスカーを受けなくて、「おしゃれ泥棒」では枯れ木のようだといういつもの持論が書かれています。

さらに「マイ・フェア・レディ」でオスカーを受けなくて、「おしゃれ泥棒」では枯れ木のようだといういつもの持論が書かれています。

ところが「いつも2人で」はオードリーがどアップになってもシワが見えない!と感嘆。

(でも僕は「いつも2人で」は「おしゃれ泥棒」よりシワが見えると思ってるんですけどね)

だからこの映画は3回見る必要がある、とのこと。

2回目に車・車・車で、3回目がフィニーの芝居、だそうです。

車、この当時めっちゃ流行ってたみたいですね。実際の車だけじゃなく、なんていうんでしょうね、見る・知ることがオシャレ的風潮だったようです。

だって洋画に出てくる自動車って、みんな外車じゃないですか。そんなの当時の普通の日本人には買えませんよね。

だから外車を持って、乗ってればもちろん凄いステイタスですけど、実際は趣味として本を読むとかがメインだったんでしょうね。

だから外車を持って、乗ってればもちろん凄いステイタスですけど、実際は趣味として本を読むとかがメインだったんでしょうね。

「映画の友」でもこの時期は車の紹介のページがあって、この号でも「いつも2人で」が取り上げられています。

さて、フィニーですけど、淀川長治さんは “この映画、アルバート・フィニーで見ても大した映画”だと褒めています。

“オードリーとその衣服とメガネと車であまりにもご機嫌になってしまう”と。

でもいくらご機嫌でも肝心の映画の出来が悪ければそうなるわけもなく、フレデリック・ラファエルが自分の小説を「目に見せる」見事な文章に書き換えた。映画になってさらに鮮やかになったことは間違いない。とベタ褒め。

“「バージニア・ウルフ…」のピンク版”というのは、ピンクの持ついやらしい意味の方ではなく、オードリーのイメージやスタンリー・ドーネン監督の持つエレガントとソフィスティケーションの意味で書かれています。

ここでの淀川長治さんは土管のことをマンホールと書いてるんですが、雨を避けるためマンホールには入れませんよねー。

ここでの淀川長治さんは土管のことをマンホールと書いてるんですが、雨を避けるためマンホールには入れませんよねー。

「バージニア・ウルフ…」では夫婦喧嘩でも舞台劇を守ったのに比べて、「いつも2人で」ではロケの限りないカット割りは目もくらむばかりである、マンホール(本当は土管)の円形の向こうに見える大自然の風景などドーネン好みの美術エネルギーには驚くばかりである。と書いてます。

“フィニーのあひるの鳴き声”というのは、それまで「土曜の夜と日曜の朝」や「トム・ジョーンズの華麗な冒険」でそれまでの大人に逆らう若者という役を演じてきたフィニーに、アヒルの鳴き声をさせるなどという、フィニーをオードリー映画のエレガントの中に、ドーネン映画に溶け込ませようとしてそれに成功していることの演出の力と、フィニーの芸の広さを例えています。

そしてこれまでのオードリー・タッチを叩き潰し、そのオードリー・タッチを壊して壊さずの新しいオードリーの開花についても書いています。

「幸せそうじゃないわね」「だって結婚したんだからな」という台詞の後で、現在と過去が入り混じる変遷万化脚色の呼吸を、最後まで崩すことなく見事呼吸した。この映画はオードリーとフィニーの会話のやり取りとそのタイミングの美しさで見とれ聞き惚れさせていく。このストーリーにはミスキャストな2人から、チャーミングのありったけを搾り出したスタンリー・ドーネン監督、さすがである!と書いてます。

「幸せそうじゃないわね」「だって結婚したんだからな」という台詞の後で、現在と過去が入り混じる変遷万化脚色の呼吸を、最後まで崩すことなく見事呼吸した。この映画はオードリーとフィニーの会話のやり取りとそのタイミングの美しさで見とれ聞き惚れさせていく。このストーリーにはミスキャストな2人から、チャーミングのありったけを搾り出したスタンリー・ドーネン監督、さすがである!と書いてます。

この後の号で、淀川長治さんは「映画の友 友の会」でも「いつも2人で」のことを語ってらしたそうですし、ここまで褒めていたのに、後の「FLIX」で書いていた文章は何だったんでしょうね。

「いつも2人で」は67年の公開の後、91年までリバイバルが来ませんでしたし、きっと淀長さんはこの最初の公開以降は見てないのでしょうね。

そしてこの文章で最後の最後に書いてある、“ミスキャストな2人”という部分だけが記憶に残って、“チャーミングのありったけを搾り出した”方はどこかに飛んで行ってしまって後年の文章になったとしか思えません。

「パリで一緒に」のパンフレットで書いたことと「オードリイ・ヘップバーン全集」で書いたこととが全く違うのは建前と本音という二枚舌、ってことでわかるんですけど、「いつも2人で」は変質としか思えませんよね。淀川長治さんがオードリーの演技力を推す「暗くなるまで待って」が次に来たから、「いつも2人で」の見事さの印象が薄れてしまったのでしょうか。

「パリで一緒に」のパンフレットで書いたことと「オードリイ・ヘップバーン全集」で書いたこととが全く違うのは建前と本音という二枚舌、ってことでわかるんですけど、「いつも2人で」は変質としか思えませんよね。淀川長治さんがオードリーの演技力を推す「暗くなるまで待って」が次に来たから、「いつも2人で」の見事さの印象が薄れてしまったのでしょうか。

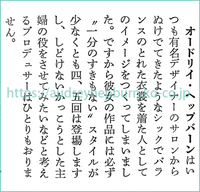

次のオードリーは車の紹介ページ。今号はベントレーで、モーリスの車が載っています。これは上流社会のシンボルなんだそうです。

確かにモーリスの別荘は上流階級の家だったですもんね。

さらに次は「今月の映画音楽」コーナー。もちろん「いつも2人で」のLPレコードが紹介されています。

このチャリンコオードリーのジャケットは日本独自のもの。この本文ページではバックの色がわかりませんけど、実際には黄色になってましたよね。

このデザインは、日本で最初に「いつも2人で」のCDが出た時には復刻されてましたね。

このデザインは、日本で最初に「いつも2人で」のCDが出た時には復刻されてましたね。

アメリカの本来のジャケットは見慣れてしまったので、昔は好きだったんですけど、いまは日本盤の方が好きです。

その次は「外国スター名鑑」という本の宣伝。表紙が「いつも2人で」のオードリーです。これ、よく見かけるんですけど、オードリーの特集をやってるわけでもないし、買ってません。広角レンズで撮ったようなこの写真もあんまり気に入ってません。

読者投稿欄でもオードリーファンがいるのがわかりますね。「いつも2人で」はもともと賛否両論起こる映画ですけど、文化人とか映画業界人とかわりと芸術的な人ほど高評価。ここで投稿してくれた人は高評価してくれてます。

さて本文最後の「映画の友」のポートレートの発売のところでは、オードリー、ヴィヴィアン・リー、「いつも2人で」の写真が新発売、

残念ながら、これは欲しい!という珍しいものはありませんね。

ジュリアーノ・ジェンマが登場しているのがさすが60年代後半ですね。

最後の最後に編集後記ですが、竹内さんという方がこんなの書いてます。

最後の最後に編集後記ですが、竹内さんという方がこんなの書いてます。

“恋をして結婚して一生を夢見心地でホワーンと行きたいんだけれど、そうはいかないことを見せてくれたオードリイの「いつも2人で」”

ムムム。そうですよねー。

「いつも2人で」は僕のベスト1オードリー映画です!

皆さんもぜひぜひ!この貴重な劇場で見るチャンスを逃さないでくださいねー!

ここで「いつも2人で」も好成績なら、いよいよ“午前十時の映画祭”での「噂の二人」「尼僧物語」も現実味を帯びるかも…。

そこから2〜3日はなかなか入れなかったんですけども、どうも僕が使ってるko-coのブログが全体的にダメだったんですけど、問い合わせたら返事が来まして、いま某国を攻めているところからの大量の不正アクセスのためko-coだけでなく、おおもとのサーバーがダウンしたそうです。

ちょうどその数日前に侵●が始まったばかりで、日本がそれにセイサイをするみたいなことを言ったからなんでしょうかね。

繋がらなくなった初日は昼間にウィキペディアも繋がらなくなってて、もしかして同一のサイバー攻撃だったのかも…と思ってました。

ウィキペディアみたいな大きなところは、2時間くらいでサーバーが回復してましたけど、僕の使ってるここは小さいところなので、回復に3日ほどかかりました。

なんか攻撃対象になっていたサーバーのサイトなんかは一旦公開を見送って、ko-coとかは全部回復したそうなんですが、あそこさんを批判すると、そういう攻撃も受けるんだねー、と怖くなりました。

さて、「午前十時の映画祭12」での「いつも2人で」の上映ですが、何度かチェックしていると、ある情報が追加されました。

さて、「午前十時の映画祭12」での「いつも2人で」の上映ですが、何度かチェックしていると、ある情報が追加されました。“こぼれ話”って部分も追加されてますけど、そこではなく、備考欄!なんと4Kになってるじゃありませんか!!確認はこちら。

おおおお、スゴイスゴイ!!

上映期間はゴールデン・ウィークです。2022/04/29(金)~2022/05/12(木)

「ローマの休日」とかと違って、いつでも劇場で見られるものじゃないので、ぜひぜひ万障繰り合わせて見に行ってくださいねー!

下手するとこれが一生で最後のチャンスかもですよー!

作品ラインナップを発表した2月21日は、「いつも2人で」は4Kではなかったんですよね。(発表時のニュースはこちらやこちらで)

それが新たに4Kマスターで観れるとは!

今発売中のDVDは画質めっちゃ悪いんですよね。本家のアメリカ版が発売前に「ローマの休日」の初DVD化の時に一緒に売ろうとしたため、日本が世界での先行発売になってしまって、レーザー・ディスクで売ってたような古いマスター。しかも特典とかは一切なし。

しかもスクイーズじゃなく、大昔の4:3の画面にワイドなシネマスコープサイズの画面を入れたレター・ボックスタイプで、実質使用している画素数はめっちゃ少ない物。

しかもスクイーズじゃなく、大昔の4:3の画面にワイドなシネマスコープサイズの画面を入れたレター・ボックスタイプで、実質使用している画素数はめっちゃ少ない物。3回目の旅が最初に出てくるシーンのパスポートのスタンプも、日付がわからないくらい画質が低いんです。

だからでしょうか、「いつも2人で」を映画評論家や映画サイトでもスタンプがわからないんで、3回目のMGの旅を、2回目だ新婚旅行だ、などと書いているのが多いのは。NHKのBSプレミアムだとはっきりわかるんですけれども。

でも今回は4Kリマスターなら、絶対にスタンプの日付も1959年って誰でもわかりますよね!

さて、そんな「いつも2人で」公開に合わせて、今回は「映画の友」1967年9月号の紹介。7月発売ですね。

表紙はまもなく公開の「ロシュフォールの恋人たち」のカトリーヌ・ドヌーヴ。

でもこの号はドヌーヴのお姉さんのフランソワーズ・ドルレアックにしてあげて欲しかった…。

この前の8月号で「いつも2人で」は新作映画紹介はされていますので、ここでは映画評論家の批評、というよりガイドが載っていますね。

この前の8月号で「いつも2人で」は新作映画紹介はされていますので、ここでは映画評論家の批評、というよりガイドが載っていますね。そのガイドを書いているのが淀川長治さん!

えーと、割とオードリー本人と作品の両方に対して辛辣な批評を下す映画評論家ですね。

しかも書くたびに書いてあることが全然違ったりして、あんまりオードリー・ファンには快くは思われてないです。

さて、この号で最初に出てくるオードリーは見開きのカラーグラビア。7月15日から公開が始まったばかりの「いつも2人で」のカラー写真ですが、わりと有名な画像ばかりです。キャプションは「オードリーの魅力はファンタスティック」「文句のない好演を示しました」と褒めてありますね。

その次のオードリーはモノクロ・グラビア。こちらでは1967年7月ではとっくに撮影終了している「暗くなるまで待って」の画像になってますね。

その次のオードリーはモノクロ・グラビア。こちらでは1967年7月ではとっくに撮影終了している「暗くなるまで待って」の画像になってますね。まだ公開だいぶ前の時は「暗くなるまで待て」という表記になってますね。右は演技するオードリーのポートレートですけど、左の写真はスナップですね。

左の画像でオードリーが持っているのは、昔はなんだろうと思って、肩たたきかな?とも思っていましたが、これ、ボールみたいなところを押さえると、パプー!って音のなる楽器ですね。ホルンみたいにくるっと金管が曲がってて、オードリーの肩に引っかかってますね。

「暗くなるまで待って」の撮影中は、4時からティータイムがあって、みんなこういう楽器を持ち込んで鳴らしていたらしいですからね。

もしかしたらこれはオードリーが持ち込んだ楽器なのではなく、あまりにうるさいので誰かから取り上げて、鳴らさせないようにしているのかもしれません。

それと、この号ではセンセーショナルにフランソワーズ・ドルレアックが事故死したことが何ページも使って書かれています。カトリーヌ・ドヌーヴの実のお姉さんでもありますし、ちょうど「ロシュフォールの恋人たち」の公開寸前で、公開時には日本に来日する予定があったそうです。

それと、この号ではセンセーショナルにフランソワーズ・ドルレアックが事故死したことが何ページも使って書かれています。カトリーヌ・ドヌーヴの実のお姉さんでもありますし、ちょうど「ロシュフォールの恋人たち」の公開寸前で、公開時には日本に来日する予定があったそうです。新しい映画の契約のために、ハリウッドへ飛ぼうとニース空港に向かっていた途中で標識に激突、車は火を吹き、後ろの人が駆けつけたときには火の回りが早く、もうどうしようもなかったそうです。

消防車が来て、やっと火が消えた時には、彼女の面影は何も残っていなかったとか。

カトリーヌ・ドヌーヴは姉の悲報を聞いた時は、「ママはフランソワーズのめちゃめちゃの死体を見てはいけないわ!絶対にいけないわ!」と半狂乱で叫び続けたそうです。

「ロシュフォールの恋人たち」、オードリーがドルレアックの役で最初にオファーされていましたよね。

でもドルレアックの死のイメージに負けることなく、「ロシュフォールの恋人たち」は明るい楽しい作品として生き残りましたよね。

「ニューヨークの恋人たち」がどうしてもまずドロシー・ストラットンの死のイメージから抜け出せないのとは対照的です。

そして、本文での紹介のページの横にはジェーン・マンスフィールドもまた事故死したことが書かれており、“顔と胴体がわかれわかれになった”とショッキングなことが述べられて、その事故車のジェーンの頭が写っているという生々しい写真も載っているのですが、わら半紙のような本文ページだったせいか、幸いにして何が何だかよくわかりません。

そして、本文での紹介のページの横にはジェーン・マンスフィールドもまた事故死したことが書かれており、“顔と胴体がわかれわかれになった”とショッキングなことが述べられて、その事故車のジェーンの頭が写っているという生々しい写真も載っているのですが、わら半紙のような本文ページだったせいか、幸いにして何が何だかよくわかりません。ちなみにWikipediaでは頭じゃなくてカツラだと書かれていますね。

でも僕的にはそれらのセンセーショナルな2人の死よりももっと悲しい記事が死亡欄に小さく載っていました。

“その類いまれなる美しさと演技力でオスカーを二度もとっているヴィヴィアン・リイが七月八日に肺結核で死亡しました。53歳でした。”

そっか、この時だったのかーと思いましたね。

50年代は映画雑誌でも大きく取り上げられており、このころは「風と共に去りぬ」がリバイバルするたびにベスト10に復活してましたけど、訃報はこんなにひっそりと紹介されたんだね…と思いました。

50年代は映画雑誌でも大きく取り上げられており、このころは「風と共に去りぬ」がリバイバルするたびにベスト10に復活してましたけど、訃報はこんなにひっそりと紹介されたんだね…と思いました。病気の欄にはヴィヴィアン最愛のローレンス・オリヴィエが前立腺ガンになり、放射線治療を受けることが書かれていました。思わず、最期に一緒に載れて良かったね、と思いました。

さて、本文ページの前に、もうひとつオードリー関連が濃い紫のグラビアページに載っています。それは「タイトル・コレクション」というコーナー。

このコーナーがあったことで「昼下りの情事」の初公開と65年のリバイバルは、タイトルバックが今とは違う!っていうのがわかって良かったですよね。

今号ではモーリス・ビンダーの「007は二度死ぬ」と「いつも2人で」、それとビンダーじゃない「おしゃれスパイ/危機連発」ってのが紹介されています。

「007は二度死ぬ」は、ビンダーが張り切ったのは認めながらも、“「明治の日本」的センスがいただけない”と書かれてます。

「007は二度死ぬ」は、ビンダーが張り切ったのは認めながらも、“「明治の日本」的センスがいただけない”と書かれてます。確かに、これは60年代の日本ではなく、欧米人が見た、番傘・鼻ぺちゃ・ゲイシャ(ハダカ?)のステレオタイプな感覚ですよね。

「いつも2人で」はその点、内容ともマッチして大変結構!と書かれています。

僕はこの「いつも2人で」のタイトルバックが、全オードリー映画のタイトルバックの中で1番好きなんです!スタンリー・ドーネン監督は「パリの恋人」も「シャレード」もやっぱりセンスありますけど、「いつも2人で」のが1番!だと思っています。

標識のマークや信号が入れ替わり立ち替わり出たり入ったりするのとか、透けた木々とか、本当にうっとり&ゾクゾクします。

もうもうこれが劇場で見れるだけで、「いつも2人で」の最初の泣きポイント入ってしまいますね。

しかも今回は4K!めちゃめちゃ楽しみです!

さてその次のオードリーは本文ページの「あの人 この人」って欄。この欄の最後の方にヴィヴィアン・リーの訃報があるわけですけど、ここには3つオードリーの話題が載っています。

1つめのオードリーは、リチャード・クレンナ夫妻がオードリーの人柄にすっかり魅せられたということ。スイスの自宅にも招かれたそうで、羨まし〜い!

1つめのオードリーは、リチャード・クレンナ夫妻がオードリーの人柄にすっかり魅せられたということ。スイスの自宅にも招かれたそうで、羨まし〜い!でもこの後はオードリーはすぐメル・ファーラーと別居に入りますから、行くチャンスは無さそうですね。

2つめは日本のお相撲さんの横綱大鵬が新婚旅行でヨーロッパに行ったら、オードリーと同じ飛行機で、記者たちは大きな大鵬と細いオードリーを一緒に撮りたがったらしいのですが、オードリーは時間がないとメルと車で走り去ったとか。

まあこれももうすぐメル・ファーラーと別居に入りますから、一緒に笑顔で写真とか、そんな余裕オードリーにないですよね。

3つめは“ジュリー・アンドリュースは野暮!?”衣装で決まる女優のイメージってところ。

さて、次がいよいよ淀川長治さんの「いつも2人で」ガイド。

さて、次がいよいよ淀川長治さんの「いつも2人で」ガイド。タイトルは“映画ならではのタッチで描かれた「いつも2人で」”ってなってます。

小見出しでは“シワのないオードリーの若々しさ”“「バージニア・ウルフなんかこわくない」のピンク版”“フィニーのあひるの鳴き声”となっています。

“シワのないオードリーの若々しさ”ではオードリーのことを見事だ、気をつけないと彼女だけで見てしまって細かいところは忘れてしまうと書かれています。

さらに「マイ・フェア・レディ」でオスカーを受けなくて、「おしゃれ泥棒」では枯れ木のようだといういつもの持論が書かれています。

さらに「マイ・フェア・レディ」でオスカーを受けなくて、「おしゃれ泥棒」では枯れ木のようだといういつもの持論が書かれています。ところが「いつも2人で」はオードリーがどアップになってもシワが見えない!と感嘆。

(でも僕は「いつも2人で」は「おしゃれ泥棒」よりシワが見えると思ってるんですけどね)

だからこの映画は3回見る必要がある、とのこと。

2回目に車・車・車で、3回目がフィニーの芝居、だそうです。

車、この当時めっちゃ流行ってたみたいですね。実際の車だけじゃなく、なんていうんでしょうね、見る・知ることがオシャレ的風潮だったようです。

だって洋画に出てくる自動車って、みんな外車じゃないですか。そんなの当時の普通の日本人には買えませんよね。

だから外車を持って、乗ってればもちろん凄いステイタスですけど、実際は趣味として本を読むとかがメインだったんでしょうね。

だから外車を持って、乗ってればもちろん凄いステイタスですけど、実際は趣味として本を読むとかがメインだったんでしょうね。「映画の友」でもこの時期は車の紹介のページがあって、この号でも「いつも2人で」が取り上げられています。

さて、フィニーですけど、淀川長治さんは “この映画、アルバート・フィニーで見ても大した映画”だと褒めています。

“オードリーとその衣服とメガネと車であまりにもご機嫌になってしまう”と。

でもいくらご機嫌でも肝心の映画の出来が悪ければそうなるわけもなく、フレデリック・ラファエルが自分の小説を「目に見せる」見事な文章に書き換えた。映画になってさらに鮮やかになったことは間違いない。とベタ褒め。

“「バージニア・ウルフ…」のピンク版”というのは、ピンクの持ついやらしい意味の方ではなく、オードリーのイメージやスタンリー・ドーネン監督の持つエレガントとソフィスティケーションの意味で書かれています。

ここでの淀川長治さんは土管のことをマンホールと書いてるんですが、雨を避けるためマンホールには入れませんよねー。

ここでの淀川長治さんは土管のことをマンホールと書いてるんですが、雨を避けるためマンホールには入れませんよねー。「バージニア・ウルフ…」では夫婦喧嘩でも舞台劇を守ったのに比べて、「いつも2人で」ではロケの限りないカット割りは目もくらむばかりである、マンホール(本当は土管)の円形の向こうに見える大自然の風景などドーネン好みの美術エネルギーには驚くばかりである。と書いてます。

“フィニーのあひるの鳴き声”というのは、それまで「土曜の夜と日曜の朝」や「トム・ジョーンズの華麗な冒険」でそれまでの大人に逆らう若者という役を演じてきたフィニーに、アヒルの鳴き声をさせるなどという、フィニーをオードリー映画のエレガントの中に、ドーネン映画に溶け込ませようとしてそれに成功していることの演出の力と、フィニーの芸の広さを例えています。

そしてこれまでのオードリー・タッチを叩き潰し、そのオードリー・タッチを壊して壊さずの新しいオードリーの開花についても書いています。

「幸せそうじゃないわね」「だって結婚したんだからな」という台詞の後で、現在と過去が入り混じる変遷万化脚色の呼吸を、最後まで崩すことなく見事呼吸した。この映画はオードリーとフィニーの会話のやり取りとそのタイミングの美しさで見とれ聞き惚れさせていく。このストーリーにはミスキャストな2人から、チャーミングのありったけを搾り出したスタンリー・ドーネン監督、さすがである!と書いてます。

「幸せそうじゃないわね」「だって結婚したんだからな」という台詞の後で、現在と過去が入り混じる変遷万化脚色の呼吸を、最後まで崩すことなく見事呼吸した。この映画はオードリーとフィニーの会話のやり取りとそのタイミングの美しさで見とれ聞き惚れさせていく。このストーリーにはミスキャストな2人から、チャーミングのありったけを搾り出したスタンリー・ドーネン監督、さすがである!と書いてます。この後の号で、淀川長治さんは「映画の友 友の会」でも「いつも2人で」のことを語ってらしたそうですし、ここまで褒めていたのに、後の「FLIX」で書いていた文章は何だったんでしょうね。

「いつも2人で」は67年の公開の後、91年までリバイバルが来ませんでしたし、きっと淀長さんはこの最初の公開以降は見てないのでしょうね。

そしてこの文章で最後の最後に書いてある、“ミスキャストな2人”という部分だけが記憶に残って、“チャーミングのありったけを搾り出した”方はどこかに飛んで行ってしまって後年の文章になったとしか思えません。

「パリで一緒に」のパンフレットで書いたことと「オードリイ・ヘップバーン全集」で書いたこととが全く違うのは建前と本音という二枚舌、ってことでわかるんですけど、「いつも2人で」は変質としか思えませんよね。淀川長治さんがオードリーの演技力を推す「暗くなるまで待って」が次に来たから、「いつも2人で」の見事さの印象が薄れてしまったのでしょうか。

「パリで一緒に」のパンフレットで書いたことと「オードリイ・ヘップバーン全集」で書いたこととが全く違うのは建前と本音という二枚舌、ってことでわかるんですけど、「いつも2人で」は変質としか思えませんよね。淀川長治さんがオードリーの演技力を推す「暗くなるまで待って」が次に来たから、「いつも2人で」の見事さの印象が薄れてしまったのでしょうか。次のオードリーは車の紹介ページ。今号はベントレーで、モーリスの車が載っています。これは上流社会のシンボルなんだそうです。

確かにモーリスの別荘は上流階級の家だったですもんね。

さらに次は「今月の映画音楽」コーナー。もちろん「いつも2人で」のLPレコードが紹介されています。

このチャリンコオードリーのジャケットは日本独自のもの。この本文ページではバックの色がわかりませんけど、実際には黄色になってましたよね。

このデザインは、日本で最初に「いつも2人で」のCDが出た時には復刻されてましたね。

このデザインは、日本で最初に「いつも2人で」のCDが出た時には復刻されてましたね。アメリカの本来のジャケットは見慣れてしまったので、昔は好きだったんですけど、いまは日本盤の方が好きです。

その次は「外国スター名鑑」という本の宣伝。表紙が「いつも2人で」のオードリーです。これ、よく見かけるんですけど、オードリーの特集をやってるわけでもないし、買ってません。広角レンズで撮ったようなこの写真もあんまり気に入ってません。

読者投稿欄でもオードリーファンがいるのがわかりますね。「いつも2人で」はもともと賛否両論起こる映画ですけど、文化人とか映画業界人とかわりと芸術的な人ほど高評価。ここで投稿してくれた人は高評価してくれてます。

さて本文最後の「映画の友」のポートレートの発売のところでは、オードリー、ヴィヴィアン・リー、「いつも2人で」の写真が新発売、

残念ながら、これは欲しい!という珍しいものはありませんね。

ジュリアーノ・ジェンマが登場しているのがさすが60年代後半ですね。

最後の最後に編集後記ですが、竹内さんという方がこんなの書いてます。

最後の最後に編集後記ですが、竹内さんという方がこんなの書いてます。“恋をして結婚して一生を夢見心地でホワーンと行きたいんだけれど、そうはいかないことを見せてくれたオードリイの「いつも2人で」”

ムムム。そうですよねー。

「いつも2人で」は僕のベスト1オードリー映画です!

皆さんもぜひぜひ!この貴重な劇場で見るチャンスを逃さないでくださいねー!

ここで「いつも2人で」も好成績なら、いよいよ“午前十時の映画祭”での「噂の二人」「尼僧物語」も現実味を帯びるかも…。

2022年02月18日

「オードリー・スペシャル '92」チラシ

今回は「オードリー・スペシャル ’92」のチラシの紹介。

今回は「オードリー・スペシャル ’92」のチラシの紹介。これ、1991年に「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」と「暗くなるまで待って」の配給権を、日本ヘラルド(現、KADOKAWA)が手に入れた時の上映のチラシです。

日本ヘラルドって、メジャーな映画会社が “もう観客動員は見込めないだろう”と放置してきた昔の名作を、1984年から続々とリバイバルしたんですよね。

そしたらこれがめっちゃ当たって、続々と旧作がリバイバルされて行ったんですよね。

ヘラルドさんは映画会社ごとに契約をしてて、最初はMGM/UAだったので、ヴィヴィアン・リーの「哀愁」とか、オードリーだと「噂の二人」なんかが上映されたんですよね。次はパラマウントで、「ローマの休日」や「麗しのサブリナ」などがリバイバル。

そんな旧作の中でも特にオードリーの映画がヒットしたので、だんだん日本ヘラルドさんもオードリー作品に集中していくようになってました。

上記の他に、「ティファニーで朝食を」「パリの恋人」「マイ・フェア・レディ」「シャレード」が86年・87年にリバイバル。それらのリバイバルのおかげで、87年5月号の「スクリーン」の人気投票では、とうとう第7位に入るという、ベスト10にも5年ぶりに復活。

でも82年5月号での「スクリーン」で人気投票第8位は、マニアックな人の支持で8位というか、落日の8位という感があったのですが、この1987年の第7位は全く別。

この85年「噂の二人」からのオードリー作品のリバイバルは、往年のファンだけじゃなく、“リアルタイムでオードリー・ファンだったお母さんに連れていかれた娘さん”って若い層にもオードリー・ブームに火がついたんですよね。

1987年7月号のアサヒグラフにはオードリーの特集が組まれるほど、社会現象になっていくんですよね。

この日本ヘラルドの好調ぶりを見た本家の映画会社も手元に残っていた「暗くなるまで待って」(ワーナー)、「戦争と平和」(UIP=パラマウント)を87年にリバイバルするという、87年までの3年で9本もの作品がリバイバルされたんですよね。

だからその後も日本ヘラルドさんによって88年「パリで一緒に」「緑の館」、89年「昼下りの情事」と続々とリバイバルがありました。

…でも、僕としてはとっても気になる作品がまだリバイバルされてなかったんですよね。「噂の二人」や「パリで一緒に」までリバイバルされているのに、僕の1番好きなオードリー作品の「いつも2人で」がまだ来てない!

やっぱりこの作品はオードリー作品では毛色が違うからリバイバルしてくれないのかなーとかヤキモキしてました。

よく考えれば「おしゃれ泥棒」もまだやんか、ってわかるんですけど、なんせ1967年の初公開時の興行成績はそこそこ良かったのに、まだ1度もリバイバルしていない「いつも2人で」ですから、当時の僕は不安で不安でたまらないわけですね。

それがやっとやっとということで待ちに待った「いつも2人で」と「おしゃれ泥棒」、そして87年にワーナーがリバイバルしたものの、権利を取り直して日本ヘラルドから再度「暗くなるまで待って」の3本が「オードリー・スペシャル '91」としてリバイバルされたのが1991年になります。

もうもうめっちゃ嬉しかったです!それが全国で上映されるにつれ、年を超えてしまったのが「オードリー・スペシャル '92」になってるこれです。

オードリーのブームも落ち着いた後、1990年代後半か2000年代初頭に日本ヘラルドさんに直接電話して伺いましたけど、「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」のリバイバルが遅れたのは、別にこの2作をリバイバルする気がなかったからではなく、20世紀フォックスとの契約が取れたのがやっとそこになってからだったそうです。

じゃあ20世紀フォックスの多いマリリン・モンロー作品もここらに多く出たんでしょうかね。

20世紀フォックスさん、なかなかしぶとかったんですね。でもそれなら本家で先に「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」を上映してくれても良かったのに…。

でも、20世紀フォックスさん、ディズニーに吸収合併されしまって、今は20世紀スタジオと名乗ってるんですね。別部門だったらそのままの名前でいいのに…って思います。

ソニーは自分のところの傘下に置いてもコロンビア ピクチャーズって昔の名前そのままでやっているのに、合併した途端往年のメジャー会社の社名をわざわざなくしてしまうなんて、なんか最近のディズニーって僕の中では悪徳商人みたいにイメージ悪いんですよね。

さて、このチラシは東京にあった自由ガ丘武蔵野館っていう映画館での上映のもの。

「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」がリバイバル初上映のチラシなのに、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」の間の宣伝写真がメインビジュアルってのが、モノクロ50年代ばっかり推しになってしまった闇を感じますね。

なお91年の大阪では、87年にもリバイバルしたばっかりのため外されていた「暗くなるまで待って」が、こちらでは入っていますね。

過去に東京でリバイバルした「麗しのサブリナ」と「パリの恋人」を含めて日本ヘラルドの新しく権利を取った「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」の計5作品で、各作品上映期間は10日ずつ、「いつも2人で」だけ11日の計51日で組まれています。

映画館からしたら51日もオードリー作品だけで上映し続けるって、大変なことですよ。普通の作品ならとてもリスキーですけど、オードリーだから信頼されていたんでしょうね。

映画館からしたら51日もオードリー作品だけで上映し続けるって、大変なことですよ。普通の作品ならとてもリスキーですけど、オードリーだから信頼されていたんでしょうね。上映時期は1月15日から3月6日まで。ちょうど30年前の今頃、自由が丘で上映してたんですね!

いやいや、僕も30年も経ったかと思うとすごいなーと思いますね。「オードリー・スペシャル」まで生きていた人生よりも、その後の30年の方が長くなってしまいましたもんねー!

今回は何を書こうかなーと、大阪の「オードリー・スペシャル'91」のチラシを6年前に紹介した自分の記事を読んでいたら、自分でもびっくりするくらい良く書けてあったので、自画自賛でそちらを読んでいただくとして。

この日本ヘラルドの往年の作品のリバイバルって、ある意味小さな映画館にとっては救いだったんじゃないかなーとも思えるんですよね。

昔の映画館のシステムの話を高校生の親戚にしていたら、ビックリしてました。昔は映画館って1館で1つしかシアター(スクリーン)は無かったんだよー、1日中同じ映画を何回も掛けてたんだよー、今みたいに全国一斉じゃなくて、まず東京の銀座界隈にある最も格の高いチェーンマスターと呼ばれる映画館で上映してから、大都市、2番館→地方都市→名画座って流れていったんだよー、昔は1500人以上も入れる巨大な映画館が存在したんだよー、って言ったんですが、本当に今のシネコンしか行ったことの無い若い人は全く知らないのでしょうね。

ちょっと脱線しましたが、昔の小さな映画館って、大きな封切館で上映したものがだいぶ遅れてやっと上映の権利が回ってくるんですよね。

二番館、三番館、名画座とかって格も決められてたんですよね。

しかも名画座とか地方の映画館だと2本とか3本の同時上映は当たり前。1つのスクリーンで各作品交互に上映してやりくりしていたんですよね。

昔映画グッズのお店だったチネアルテさんに教えてもらったのは、「オードリー・ヘプバーン ワンウーマンショー」は「華麗なる相続人」が名画座で上映できるようになったから他の当時まだ権利の残っていたオードリー作品とともに上映した、とのこと。

いつから上映できるか、とかも厳格に決められていたんですね。

あと、昔の映画雑誌に、動員数で書けないのは、名画座とかは映画1本いくらで買い切りみたいなシステムだから、動員数がわからないということが書いてました。

どうりで、日本では歴代の調整ができないわけですよね。

でもどう考えても、ほとんどの人が月に何回も映画に行くという映画が娯楽の王様だった時代に社会現象になった映画と、今の大ヒットじゃ、本当は昔の映画の方が動員数もインフレ調整したら収入も圧倒的にすごいだろうなーというのはわかりますよね。

そうそう、今度僕のもうひとつのブログ「おしゃれ泥棒、オードリー・ヘップバーン!」で、“もしインフレ調整したら、オードリー作品は今どれぐらいの興行収入になっていたのか”というのを書こうと思っています。

…とまたまためっちゃ脱線しましたけど、そういう小さな映画館だったところは、安い値段設定で大劇場の出がらしみたいな作品を周回遅れで上映しなければならなかったわけですね。

でも日本ヘラルドさんが往年の名画のリバイバルをしてくれたおかげで、大規模なチェーンマスターの映画館では掛けるほどじゃ無いけど、宣伝をしなくてもある程度の集客は見込めるという、リバイバル作品の封切館という受け皿になって行ったと。

そうするとあまり高い権利金を払わずに、大規模映画館と同じだけの鑑賞料が取れるという、小さな映画館にとっては願ったり叶ったりのことになったわけですね。

なのでこの時代から昔の安い・2本立てという名画座は急激に数を減らして行くんですよね。二番館、三番館、名画座という格付けが崩壊して、街の代表的な映画館は新作の超話題作、少し小さい映画館が新作の2番手作品、小さな映画館はアート作品やリバイバル作品、という風に往年の上下の関係じゃなく、棲み分けのできた並列の関係になって行くんですよね。

でもこれもリバイバルが底をつき、さらに映画人口が減っていき、シネコンというものが郊外から出来始めるとさらに崩壊して行くんですけどね。

80年代後半〜90年代に小さな映画館を支えた日本ヘラルドのオードリーリバイバルでもあったわけですね。

でも悔しいのは、「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」がメインのはずなのに、モノクロの50年代オードリー信仰がもう始まっていて、メインで使われていないこと!

よく見る画像を使ったため、このビジュアルで受ける印象は「平凡」。せめて鉄兜オードリーをメインにして欲しかったです。

なお、裏面には「パリで一緒に」のことも文章では書いてあるんですが、表面・裏面ともに「パリで一緒に」の画像は一切無し。

なんでしょうね。企画の段階では上映の予定があったので「パリで一緒に」のことも書いてもらったけれども、「パリで一緒に」は外されてしまったんでしょうかね。

「パリの恋人」のことも書いてあるので、よくありがちな「パリの恋人」と「パリで一緒に」を混同した、ということでもなさそうです。

1992年の今の時期というと、オードリーはもう余命1年もありませんよね。それでもまだオードリー自身ももちろん僕らも、誰一人そんなことは思いもよらなかった時期。

でもオードリーが亡くなった時に、すぐに追悼上映ができたのは、当時日本ヘラルドさんで働いていて、オードリー作品をいっぱい買い付けてくださった社員さんのおかげです!

2021年02月08日

「暗くなるまで待って」1971年リバイバル時「スクリーン」紹介グラビア

前回が71年リバイバルの「おしゃれ泥棒」のグラビア紹介だったので、今回は同じく1971年にリバイバルされた「暗くなるまで待って」のグラビア紹介。

こちらもこの当時1誌しかなかった洋画雑誌“スクリーン”からの切り抜き。

シネアルバムによると、「暗くなるまで待って」の71年リバイバルは11月だったようですね。松竹系列での上映は本家の松竹が資料を開示してくれてないので、上映期間などはっきりはわからないんですけどね。

それで本当はもっと後に紹介しても良かったんですが、今年の11月には公開60周年の「ティファニーで朝食を」が控えているので、お先にしちゃいます。

ああ、そうそう、前回書き忘れてましたけど(というか真剣に忘れてた)今年は「ニューヨークの恋人たち」がアメリカ公開40周年と「ロビンとマリアン」公開45周年、「おしゃれ泥棒」公開55周年でもありますよね。

「ニューヨークの恋人たち」は本当に手持ち資料とかが無いんですよねー。日本ではビデオで発売されただけだし。2年前のスター・チャンネルのオードリー生誕90周年特集でも結局放映されなかったし。1980年くらいの“スクリーン”とかには撮影スナップとか載ってるのかなー?“ロードショー”の方には何も期待してないけど。

さらに86年と91年のリバイバルも入れると、相当な数の作品が今年35周年やら30周年記念になりますね。だいたいの作品が“○○周年記念!”って言えそう笑。

さてさて、「暗くなるまで待って」のリバイバルは1968年の日本初公開からわずか3年でリバイバルでしたね。あまりにも早い!と思うのは僕だけでしょうか?

映画の観客層っていうのは7年で入れ替わると言われていて、7年置いた後でリバイバルならともかく、いくら初公開時に大ヒットだったからとはいえ3年だとあまりにも早くて興行成績が気になります。

実は「暗くなるまで待って」は80年代後半からのオードリー大ブーム時のリバイバル時もそんな感じでかわいそうな運命をたどっています。

87年に本家のワーナーからリバイバルされたあと、早くも4年後の91年には日本ヘラルドからリバイバルされています。映画パンフレットもその都度作られたんですよー(復刻版でしたけど、違うのが復刻されました)。

配給会社は変われども、観る側からしたらそんなのわかりませんから、前のリバイバルの上映の権利が切れてないうちから次のリバイバルが始まって、“これ、こないだ見たからもういいや〜”ってことになりますよね。

なので、68年と71年、87年と91年がそれぞれあまりに近くて、実際は4回も公開しているのに、一般的には2回しか来てないような、そんな印象を持たれてるんとちゃうかなーと思っています。

でもこの71年リバイバルが68年初公開と大きく違うのは、本家ワーナー・ブラザースのお家事情。

ポスターの時やプレスシートの時の記事で書きましたけど、67年製作時はワーナーはセブン・アーツという会社と合併してワーナー・ブラザース・セブン・アーツという会社になってたんですよね。なので「暗くなるまで待って」も日本のポスターやプレスシートやパンフレットは全てそのロゴになっています。

ところが、そのあと69年には早くもキニーカンパニーってとこに買収されたみたいで、71年リバイバル時には会社名もロゴも変わってたんですよね。

なのでプレスシートもポスターもパンフレットもたった3年なのに、しかも同じ絵柄なのに、全部作り直しになってました。

パンフレットは68年、71年、87年と同じワーナー配給だったのに、会社名がその都度違うので、87年リバイバル時は復刻版なのに裏表紙のロゴがデーンと載っていたところは画像で隠されて、いまの会社名が下部に別に印字されていました。

そんなのどうでもいい日本ヘラルドからの91年リバイバルの復刻版は裏表紙はそのままワーナー・ブラザース・セブン・アーツのものでしたけどね。

でもいまだに疑問に思っているのは、じゃあ本編の最初に出てくるシーンのロゴはどうしたの?ってこと。

いま観れるDVDなんかではワーナー・ブラザースのものですけど、製作した1967年当時はロゴが別物だったはず!

そしたら71年リバイバル時からはワーナー・ブラザース・セブン・アーツのロゴが見えないよう、そのロゴに被せてワーナー・ブラザースのロゴを焼き込んだんでしょうかね。

確かにワーナー・ブラザース・セブン・アーツのロゴだと、下の映像は見えるようにしていたでしょうし、人形の腹にナイフを突き立てて裂いている様子がよく見えたんでしょうが、今のロゴだと見えにくくてなんだかわからないようになってますもんね。

まるで人間の腹を裂いているようなショッキングな映像に思わせる演出だったのかなと思いますが、この、下も透けてないし大きく出しゃばっている今のワーナーのロゴだとショック感ゼロですもんね。

この辺は初公開時に観た方にお話を伺えればいいなーと思います。タイトルバックをよく載せてた“映画の友”誌は公開前の68年3月号(1月発売)で廃刊になってますし、当時の写真が残ってないんじゃないかと…。

68年の初公開時を覚えてる方は教えてくださいねー!

基本的に映画の公開後に映像を改変するなどということは無いのですが、「昼下りの情事」みたいにアメリカ版とヨーロッパ版が存在するものや、「モンテカルロへ行こう」と「モンテカルロ・ベイビー」のように別言語のバージョンが存在するものなどでは違いがあって、「暗くなるまで待って」の場合は会社名やそのロゴが変わってしまっているので、おおもとのワーナー配給だった場合、そのままには出来ないのかなーという事情があると思うので、ここはぜひ知りたいですね!

さて、このグラビアも本体を残してないので何月号の掲載かがわからないのですが、11月公開だったのだとすると、1971年11月号(9月発売)か12月号(10月発売)だったのだろうと予想がつきます。

※お姐(上屋梨影子)さんに1972年1月号(11月発売)だと教えていただきました。ありがとうございます!

さすがにわずか3年での公開だったからか、“スクリーン”も違う画像で構成していますね。

初公開時のグラビアと見比べると、同じ写真はアラン・アーキンとサマンサ・ジョーンズの空港での写真のみ。

こういう配慮は嬉しいですね!3年だと読者もまだ入れ替わってない人が多いでしょうし、前回見たオードリーファンも、今回も見て嬉しいようになっています。

こういうとこ、今の“SCREEN”の編集者に見習ってほしいなー。同じ写真ばっかり載せるんじゃなくてね。まあ今はオードリーに詳しい人も皆無なんでしょうけど。

文章では最初に、“引退を噂されて3年、いまだにトップ・スターとしての人気を保ち続けているオードリー・ヘプバーン”と書かれているのがそっかそっかーと思ってしまいます。

僕なんかは「ロビンとマリアン」以降にファンになってますし、「暗くなるまで待って」以降の引退の時期が8年もあったというのは実感としてないんですけど、当時のファンたちは本当にオードリーの復活を切に望んでたんだろうなーと思います。

まあ、と言っても「エクスラン・ヴァリーエ」もあったことだし、リバイバルは次々来るし、75年〜84年のオードリー暗黒時代を考えると全然恵まれてるなー、羨ましいなーと思います。

2018年08月08日

「暗くなるまで待って」1968年初公開時“スクリーン”誌紹介記事

もうひとつのブログ “おしゃれ泥棒、オードリー・ヘップバーン!”の方に “96.日本に住んでいたのはオードリーの長兄か次兄か” と言う記事をアップしています。もしよろしければそちらもご覧ください。

さて、今日はずっと何を紹介しようか迷っていた今年日本公開50周年の「暗くなるまで待って」に関するもの。

さて、今日はずっと何を紹介しようか迷っていた今年日本公開50周年の「暗くなるまで待って」に関するもの。

雑誌“スクリーン”の1968年初公開時の紹介記事の切り抜きです。

本当は雑誌ごと紹介出来たらいいのですが、これは中学時代に古本で手に入れたもので、雑誌はオードリー関連のページを切り抜いた後、廃棄して残っていません。

なので、これが何月号に掲載されていたのかもよくわかりませんが、日本初公開が1968年5月1日だったことから、おそらく1968年5月号(3月21日発売)か遅くとも6月号(4月21日発売)だと思われます。

(あいかわらずウィキペディアは初公開が5月8日とか間違いがずっと載ってます)

1960年代〜80年代の“スクリーン”を買ってらした方ならご存知だと思いますが、新作紹介は期待の作品がグラビア見開き2ページで紹介。

それほど…っていう作品は片側1ページだけ、始めからマイナーなのは1/2ページ、もっとマイナーな物やポルノ映画などは1/3や1/4ページってのもありました。

カラーページが豊富になってきた1970年代後半からは超期待の新作はカラーページで紹介、というのもありましたが、この「暗くなるまで待って」紹介の60年代後半は、50年代よりは増えているとはいえ、カラーページはまだそんなに多くない時代です。

その中での超期待の新作である「暗くなるまで待って」には1色刷りのグラビアがなんと3ページに渡って紹介!

いかに期待されているかがわかりますよね。

実際この年も「暗くなるまで待って」は洋画の配給収入の第6位に!そしてオードリーは日本でのマネー・メイキング・スターの第1位に、前年までに引き続き11年連続で選ばれたと思いますよ。

さて、「暗くなるまで待って」といえば伏線が張られまくりなのが有名ですよね。

ここからはパンフレット「オードリー・ヘプバーン ワン・ウーマン・ショー」や、公開当時の記事や自分で気付いた伏線をみてみます。

まずマイクとカルリーノがオードリーの住んでいるアパートにやって来るシーン。

このアパートの造りは半地下と1〜3階の4階分で1ユニット(棟)として横にいくつかのユニットで引っ付いている形。

半地下の住人は地下への階段、1〜3階の住人は上への階段を上っていくようになっています。

半地下と同じ棟の1〜3階とは内部の廊下や階段で行き来が出来ますが、左右の棟とは連絡口がありません。

「ティファニーで朝食を」のホリーの住居もこんな感じなので、アメリカでは一般的な作りかと思われます。

オードリーの住居は半地下なのですが、その上の1階には特に翻訳されていないのですが、“貸室(APARTMENT FOR RENT)”の札が見えます。

ということは空き部屋。

2階は少女グローリアが住んでいますが、オードリー演じるスージーが夫サム(エフレム・ジンバリスト・ジュニア)の写真の現像を手伝いながらの会話で、グローリアの父は帰ってこず、母も娘を置いて毎晩遊び歩いてることが語られます。

2階は少女グローリアが住んでいますが、オードリー演じるスージーが夫サム(エフレム・ジンバリスト・ジュニア)の写真の現像を手伝いながらの会話で、グローリアの父は帰ってこず、母も娘を置いて毎晩遊び歩いてることが語られます。

最上階の3階にはシャトナーという若い男の子が住んでいますが、週末スキーに行くために車で出かけてしまいます。

また、大家さんも不調の冷蔵庫の修理をしたくないので、逃げ回っているとスージーとシャトナーの会話でわかります。

それ以外にも最初に3人の悪党(ロート、マイク、カルリーノ)の会話で死体を運び出そうとする時に “裏口は無い” と言ってます。

これらのことでわかるのは、後半見張りを立てられてスージーが逃げ出せなくなった時に、裏からは逃げられない、助けを求めようにも上の階に人は居ない、ということ。スージーが自力でなんとかしなくてはいけないのです。

この冷蔵庫が不調、っていうのは後々重大なことになってきますよね。制作の1967年当時でも旧型の冷蔵庫。どんどん庫内の霜が侵食して来るので、サムはスージーにコンセントを抜いて霜取りをするように言って出かけます。

そのあとで目の見えないスージーが霜取りをグローリアに頼みますが、それでグローリアがキレてしまいます。

その時にグローリアが投げつけた割れない台所用品をスージーが拾ってとりあえずシンクに置いておきますが(一部は洗ったのか水切りに…)、これも後半に大きく関わってきます。

結局コンセントを抜くことは立て続けに起こるその後の騒動ですっかり忘れ去られてしまいます。

“私を盲目のチャンピオンに!?” と夫と言い争いになりそうだった言葉は後にも活きてきますし、盲目のために “私を見てる?” と夫との挨拶で使う言葉は、後半ではスージーの反撃の狼煙(のろし)として使われます。

その反撃で使うのが、カメラマンの夫が印画紙にプリントするために使う定着液(ハイポ)であり、目に入れば化学反応で失明するかもしれない、という(今となっては解りにくいですが)劇薬の原液が家に普通にある、という設定になっています。

ただし悲しいかな盲目のスージーにはロートがサングラスをかけてることはわからない…。

後半にグローリアが傘で柵をガランガラン言わせながら出て行くのは、もちろんスージーにうまく脱出できたと伝えるためでもありますが、すぐ後にスージーが絶望の声を上げる階段の柵にも対応しています。

それに台所用品だけでは無く、家の中にあるゴミ箱、洗濯機、ブラインド、階段や階段下の物置スペース、椅子、電話機、照明、古新聞、部屋の隅のパイプやスージーが使う杖にいたるまで、無駄にあるものはほとんど無く、全てが何かに使われるというまさに練りに練った脚本になっています。

あとは台詞だけだとスージーの発する“ノー、バットマン!”と後半でマイクが発する “オーケイ、バッドマン!”なんかもありますよね。これも対応してると思うんですが…。

ちなみに最初に出て来る麻薬を仕込むルイというおじいさん役の俳優さんですが、調べると「パリの恋人」にもヘアアーティスト役としてポール・デュバルのファッションショーのシーンのチョイ役で出てるようです。

なお、この「暗くなるまで待って」はオードリーが最初に出て来るのが映画開始後22分ほど経ってからです。

「パリの恋人」(10分)、「マイヤーリング」(15分)、「緑の館」(26分)、「ロビンとマリアン」(30分)、「華麗なる相続人」(15分)などと並んで、オードリーの出番が遅い主演作品になっています。

「暗くなるまで待って」、また劇場で観たいなー!“午前十時の映画祭”で来年やってくれないかなー…。

でも「ローマの休日」制作50周年でリバイバルがあった2003年から、もう15年経ってしまったんですね!

2003年からオードリーの全盛期分また1周回ったのかと思うと本当に月日が流れるのって早いな〜と思います。

さて、今日はずっと何を紹介しようか迷っていた今年日本公開50周年の「暗くなるまで待って」に関するもの。

さて、今日はずっと何を紹介しようか迷っていた今年日本公開50周年の「暗くなるまで待って」に関するもの。雑誌“スクリーン”の1968年初公開時の紹介記事の切り抜きです。

本当は雑誌ごと紹介出来たらいいのですが、これは中学時代に古本で手に入れたもので、雑誌はオードリー関連のページを切り抜いた後、廃棄して残っていません。

なので、これが何月号に掲載されていたのかもよくわかりませんが、日本初公開が1968年5月1日だったことから、おそらく1968年5月号(3月21日発売)か遅くとも6月号(4月21日発売)だと思われます。

(あいかわらずウィキペディアは初公開が5月8日とか間違いがずっと載ってます)

1960年代〜80年代の“スクリーン”を買ってらした方ならご存知だと思いますが、新作紹介は期待の作品がグラビア見開き2ページで紹介。

それほど…っていう作品は片側1ページだけ、始めからマイナーなのは1/2ページ、もっとマイナーな物やポルノ映画などは1/3や1/4ページってのもありました。

カラーページが豊富になってきた1970年代後半からは超期待の新作はカラーページで紹介、というのもありましたが、この「暗くなるまで待って」紹介の60年代後半は、50年代よりは増えているとはいえ、カラーページはまだそんなに多くない時代です。

その中での超期待の新作である「暗くなるまで待って」には1色刷りのグラビアがなんと3ページに渡って紹介!

いかに期待されているかがわかりますよね。

実際この年も「暗くなるまで待って」は洋画の配給収入の第6位に!そしてオードリーは日本でのマネー・メイキング・スターの第1位に、前年までに引き続き11年連続で選ばれたと思いますよ。

さて、「暗くなるまで待って」といえば伏線が張られまくりなのが有名ですよね。

ここからはパンフレット「オードリー・ヘプバーン ワン・ウーマン・ショー」や、公開当時の記事や自分で気付いた伏線をみてみます。

まずマイクとカルリーノがオードリーの住んでいるアパートにやって来るシーン。

このアパートの造りは半地下と1〜3階の4階分で1ユニット(棟)として横にいくつかのユニットで引っ付いている形。

半地下の住人は地下への階段、1〜3階の住人は上への階段を上っていくようになっています。

半地下と同じ棟の1〜3階とは内部の廊下や階段で行き来が出来ますが、左右の棟とは連絡口がありません。

「ティファニーで朝食を」のホリーの住居もこんな感じなので、アメリカでは一般的な作りかと思われます。

オードリーの住居は半地下なのですが、その上の1階には特に翻訳されていないのですが、“貸室(APARTMENT FOR RENT)”の札が見えます。

ということは空き部屋。

2階は少女グローリアが住んでいますが、オードリー演じるスージーが夫サム(エフレム・ジンバリスト・ジュニア)の写真の現像を手伝いながらの会話で、グローリアの父は帰ってこず、母も娘を置いて毎晩遊び歩いてることが語られます。

2階は少女グローリアが住んでいますが、オードリー演じるスージーが夫サム(エフレム・ジンバリスト・ジュニア)の写真の現像を手伝いながらの会話で、グローリアの父は帰ってこず、母も娘を置いて毎晩遊び歩いてることが語られます。最上階の3階にはシャトナーという若い男の子が住んでいますが、週末スキーに行くために車で出かけてしまいます。

また、大家さんも不調の冷蔵庫の修理をしたくないので、逃げ回っているとスージーとシャトナーの会話でわかります。

それ以外にも最初に3人の悪党(ロート、マイク、カルリーノ)の会話で死体を運び出そうとする時に “裏口は無い” と言ってます。

これらのことでわかるのは、後半見張りを立てられてスージーが逃げ出せなくなった時に、裏からは逃げられない、助けを求めようにも上の階に人は居ない、ということ。スージーが自力でなんとかしなくてはいけないのです。

この冷蔵庫が不調、っていうのは後々重大なことになってきますよね。制作の1967年当時でも旧型の冷蔵庫。どんどん庫内の霜が侵食して来るので、サムはスージーにコンセントを抜いて霜取りをするように言って出かけます。

そのあとで目の見えないスージーが霜取りをグローリアに頼みますが、それでグローリアがキレてしまいます。

その時にグローリアが投げつけた割れない台所用品をスージーが拾ってとりあえずシンクに置いておきますが(一部は洗ったのか水切りに…)、これも後半に大きく関わってきます。

結局コンセントを抜くことは立て続けに起こるその後の騒動ですっかり忘れ去られてしまいます。

“私を盲目のチャンピオンに!?” と夫と言い争いになりそうだった言葉は後にも活きてきますし、盲目のために “私を見てる?” と夫との挨拶で使う言葉は、後半ではスージーの反撃の狼煙(のろし)として使われます。

その反撃で使うのが、カメラマンの夫が印画紙にプリントするために使う定着液(ハイポ)であり、目に入れば化学反応で失明するかもしれない、という(今となっては解りにくいですが)劇薬の原液が家に普通にある、という設定になっています。

ただし悲しいかな盲目のスージーにはロートがサングラスをかけてることはわからない…。

後半にグローリアが傘で柵をガランガラン言わせながら出て行くのは、もちろんスージーにうまく脱出できたと伝えるためでもありますが、すぐ後にスージーが絶望の声を上げる階段の柵にも対応しています。

それに台所用品だけでは無く、家の中にあるゴミ箱、洗濯機、ブラインド、階段や階段下の物置スペース、椅子、電話機、照明、古新聞、部屋の隅のパイプやスージーが使う杖にいたるまで、無駄にあるものはほとんど無く、全てが何かに使われるというまさに練りに練った脚本になっています。

あとは台詞だけだとスージーの発する“ノー、バットマン!”と後半でマイクが発する “オーケイ、バッドマン!”なんかもありますよね。これも対応してると思うんですが…。

ちなみに最初に出て来る麻薬を仕込むルイというおじいさん役の俳優さんですが、調べると「パリの恋人」にもヘアアーティスト役としてポール・デュバルのファッションショーのシーンのチョイ役で出てるようです。

なお、この「暗くなるまで待って」はオードリーが最初に出て来るのが映画開始後22分ほど経ってからです。

「パリの恋人」(10分)、「マイヤーリング」(15分)、「緑の館」(26分)、「ロビンとマリアン」(30分)、「華麗なる相続人」(15分)などと並んで、オードリーの出番が遅い主演作品になっています。

「暗くなるまで待って」、また劇場で観たいなー!“午前十時の映画祭”で来年やってくれないかなー…。

でも「ローマの休日」制作50周年でリバイバルがあった2003年から、もう15年経ってしまったんですね!

2003年からオードリーの全盛期分また1周回ったのかと思うと本当に月日が流れるのって早いな〜と思います。

2017年04月28日

「暗くなるまで待って」池袋の新文芸坐で上映!

突然ですが!

東京の方に朗報です!

池袋の新文芸坐さんにてオードリーの「暗くなるまで待って」が上映されます!

「魅惑のシネマクラシックスVol. 23 ワーナー・ブラザース シネマフェスティバル」という一連の上映作品の中に「暗くなるまで待って」があります。

日が無くて申し訳ないのですが、

★4/29 12:30/16:45

★5/4(オードリーの誕生日) 11:40/15:40

ああああ…東京の人はいいなあ〜!

新文芸坐さん、昔からオードリーの作品を色々上映してくれますよね。ありがたいです。

どちらも同時上映はグレース・ケリー&ヒッチコックの「ダイヤルMを廻せ!」です。

そして2本とも原作者はフレデリック・ノット。

正式なリバイバルという形ではないですが、関東の方にとっては午前十時の映画祭と合わせて今年は5本のオードリー作品が見れますね!

そしてその皮切りが「暗くなるまで待って」とは羨ましいです〜。

東京の方に朗報です!

池袋の新文芸坐さんにてオードリーの「暗くなるまで待って」が上映されます!

「魅惑のシネマクラシックスVol. 23 ワーナー・ブラザース シネマフェスティバル」という一連の上映作品の中に「暗くなるまで待って」があります。

日が無くて申し訳ないのですが、

★4/29 12:30/16:45

★5/4(オードリーの誕生日) 11:40/15:40

ああああ…東京の人はいいなあ〜!

新文芸坐さん、昔からオードリーの作品を色々上映してくれますよね。ありがたいです。

どちらも同時上映はグレース・ケリー&ヒッチコックの「ダイヤルMを廻せ!」です。

そして2本とも原作者はフレデリック・ノット。

正式なリバイバルという形ではないですが、関東の方にとっては午前十時の映画祭と合わせて今年は5本のオードリー作品が見れますね!

そしてその皮切りが「暗くなるまで待って」とは羨ましいです〜。

タグ :暗くなるまで待って

2016年12月03日

「暗くなるまで待って」原作戯曲本 愛育社

今回は愛育社という会社が出していたフレデリック・ノットの「暗くなるまで待って」の原作戯曲の紹介。

今回は愛育社という会社が出していたフレデリック・ノットの「暗くなるまで待って」の原作戯曲の紹介。これ、出てる事は知ってたんですけど、売れた数が少ない&知られてないというので、なかなか入手出来なかったものです。

わかりにくいことにフレデリック・ノットよりも、浅田寛厚って翻訳者?の方がデカく扱われてるし。

まあ以前見た時に出版社が愛育社ってことを覚えていたので、ネットで見つけて今年やっと古本で手に入れる事が出来ました!

でも入手してみてビックリ!

これ、翻訳物ではなく、英語そのままの “ビデオ英語シリーズ” というものの一つでした。

どうりで翻訳者ではなく、編注:浅田寛厚ってなってたわけだ…。

でも “はしがき” “NOTE” “映画(ビデオ)と戯曲の違い” って部分で日本語で解説してくれているし、読む価値はありました(日本語部分を)。

英語部分は映画のセリフではなく、原作の戯曲のままです。

「暗くなるまで待って」ってこれが翻訳本だ!とずっと思ってたので、これが違うとなると、原作はいまだ翻訳出版されてないんですね。

「暗くなるまで待って」ってこれが翻訳本だ!とずっと思ってたので、これが違うとなると、原作はいまだ翻訳出版されてないんですね。まあ最近までもずっと日本の舞台での上演はありますんで、その脚本が翻訳物っちゃあ翻訳物なのかもしれませんが、出版されてませんしねー。

それに、そういう脚本は改変が加えられてることもあるでしょうし、完全な原作戯曲はまだ未翻訳ということで…。

出版は奥付を見ると1987年2月25日になってます。ということは1月くらいに発売かな?

当時はビデオというものが普及してきており、家庭でも気軽に映画を見れるようになった頃。

当時はビデオというものが普及してきており、家庭でも気軽に映画を見れるようになった頃。そのためこんな英語の原作本が出版される運びとなったのでしょう。

ん?でも1987年というともう前年からオードリーブームが始まってますね。

しかもしかも1987年には「暗くなるまで待って」が本家ワーナーからリバイバルされてます。

出版のタイミングとしてはベストな時期なんですけど、それでも売れなかったんでしょうねー。

はしがきでの興味深い文としては、

・1966年2月2日ニューヨークの舞台で初演された。500回には及ばなかったが、大好評だった。

・1966年2月2日ニューヨークの舞台で初演された。500回には及ばなかったが、大好評だった。・1966年7月22日からロンドンの舞台で上演され683回のロングランを記録した。

・ニューヨークでは2幕だが、ロンドンでは3幕仕立てで上演されている。

・この本はニューヨーク版を底本として、ロンドン版も取り入れている。

ということが書かれています。

また、ビデオだけではなく、レーザーディスクの話があるのも時代ですねー。

このあと、1990年くらいがレーザーディスクの全盛期でした。

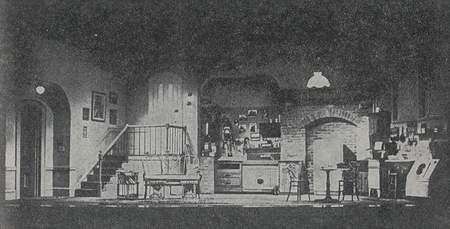

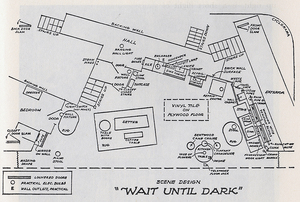

最初に舞台の写真と舞台設計図が載っていますが、この舞台の写真!ほとんど映画と同じだと思いませんか?

これはニューヨーク及びロンドンの舞台装置をデザインしたジョージ・ジェンキンスという人が、映画でも美術監督として参加しているからだそうです。

違うのは、映画では左手にあった簡易写真室が、舞台では真ん中奥にあるらしき所。

違うのは、映画では左手にあった簡易写真室が、舞台では真ん中奥にあるらしき所。また、映画では左手奥に寝室やクローゼットもあるのですが、舞台ではそういうのは無しです。

“映画(ビデオ)と戯曲の違い” では、映画がアパートの1室から外に出る部分はもちろん載っています。

大きく違うのは、映画ではグロリアがバスターミナルへ出て行った後に電話線が切られている事に気付いてスージーはパニックになり、壊してしまった電球に気付いて1人で電球を壊していきます。

戯曲ではグロリアと一緒に電気を壊して暗闇になっているか確認してバスターミナルへ送り出すことになっているようです。

戯曲ではグロリアと一緒に電気を壊して暗闇になっているか確認してバスターミナルへ送り出すことになっているようです。あと、グロリア役の少女はニューヨークの初演でもグロリアを演じていたそうです。

「暗くなるまで待って」って、舞台で見てももの凄く面白いでしょうねー。

僕にとってはオードリー映画の中でも「いつも2人で」に次いで、「おしゃれ泥棒」と並んで2番目に好きな作品になっています。

タグ :暗くなるまで待って

2016年11月08日

「オードリー・スペシャル '91」チラシ&前売券

とうとうこれで、アップされた記事が900になりました!

前にも書きましたが、今年はいろんなオードリー作品の日本でのメモリアル・イヤーです。

前にも書きましたが、今年はいろんなオードリー作品の日本でのメモリアル・イヤーです。

・「戦争と平和」公開60周年

・「ティファニーで朝食を」公開55周年

・「初恋」日本初公開50周年

・「おしゃれ泥棒」公開50周年

・「エクスラン・ヴァリーエ」撮影&放送45周年

・「ロビンとマリアン」公開40周年

他にも日本公開されませんでしたが、「ニューヨークの恋人たち」は米国での公開35周年ですし、英国時代の初期作品のほとんどが撮影&公開65周年に当たります。

そして、それらをリアルタイムではほとんど知らない僕らでも、オードリーの80年代後半〜90年代前半の再ブーム時のことははっきり覚えています。

85年「噂の二人」という渋い作品から始まったオードリー作品のリバイバルは、あっという間にオードリーのブームを引き起こし、「尼僧物語」「許されざる者」を除くオードリー全盛期の14作品が次々とリバイバルされました。

今回紹介している「オードリー・スペシャル '91」チラシですが、もちろん1991年のもの。

これも公開から25周年になりますね。

85年からずっとオードリー作品をリバイバルしていた日本ヘラルド映画(その後角川映画に吸収される)が、最後に権利を手に入れた「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」を公開したのがこの1991年でした。

85年からずっとオードリー作品をリバイバルしていた日本ヘラルド映画(その後角川映画に吸収される)が、最後に権利を手に入れた「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」を公開したのがこの1991年でした。

この「オードリー・スペシャル」はその3作品を上映するために組んだプログラムです。

もっとも、「暗くなるまで待って」は87年に元々の権利元のワーナー・ブラザーズからもオードリーの再ブームに便乗してリバイバルされており、そのためこのチラシでもわかるように大阪では「暗くなるまで待って」の上映は外されています。

このチラシのバックの画像を見れば、新しい3作品に交ぜて上映するために、既にヘラルドが権利を持っていた「麗しのサブリナ」「パリの恋人」が準備されていることがわかります。

それらの画像を↓下で大きく載せますので、何の作品か当てていってください。全作品当てられたら、あなたはオードリー通中級です。

これら5作品から日本全国の各映画館が自由に選んで上映出来たようです。

なので映画館によって上映作品はまちまちですし、91年ではなく、92年になってから上映された所もありますので、同じチラシでも他の映画館では「オードリー・スペシャル ’92」となっているものもあります。

チラシの裏は映画評論家の清水俊雄さんによる解説。

そこではオードリーが91年4月にNYリンカーン・センターのフィルム・ソサエティから過去の実績に対して表彰されたことが載っています。

アメリカなど全世界でもオードリーの作品が見直されて、人気がどんどん再燃しはじめた頃ですね。

これで日本ヘラルドはオードリー全盛期の作品14本の権利を入手したので、それらを全国で2000年まで日本各地で上映していました。

オードリーが1992年に余命あとわずかというニュースが世界で駆け巡った時にも、93年に亡くなった時にも、すぐに応援上映や追悼上映を出来たのは日本へラルドさんが権利を取っていてくれたおかげです。

もし亡くなってから慌てて権利を取っていたのでは上映も遅かったでしょうし、権利を取るのも「ローマの休日」だけとか、そういう悲しい状態だったと思います。

それが追悼時に間髪入れずほとんどの作品を見れたというのは、それまでにオードリー作品を選定して各映画会社から権利を取って…と尽力してくれた日本ヘラルドの担当者さんのおかげですよね。

それが追悼時に間髪入れずほとんどの作品を見れたというのは、それまでにオードリー作品を選定して各映画会社から権利を取って…と尽力してくれた日本ヘラルドの担当者さんのおかげですよね。

なお、この大阪版の日付を見ると本当に25年前の今くらいの時期だったとわかります。東京のおそらく銀座文化劇場ではもうちょっと早かったでしょうし、他の地方はもっと遅かったと思います。

この大阪では

9/14〜10/4「おしゃれ泥棒」

10/5〜10/18「いつも2人で」

10/19〜10/25「麗しのサブリナ」

10/26〜11/8「パリの恋人」

になっていますね。はじめての「おしゃれ泥棒」が3週間、同じくはじめての「いつも2人で」が2週間、85年から何度も上映している「麗しのサブリナ」が1週間、「パリの恋人」が2週間という上映スケジュール。

僕もこれで久々の上映で「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」を見たと思います。

というか、それまでその2作品を見たのは自主上映とかなので、本格的な映画館で見る、というのはこれが初めて!

前売券も持っているのですが、全部が載っている9/14以前に買ったもの、そして「いつも2人で」上映中に買ったものの2種類ですね。

後から買った方は「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」がマジックで消されています。ちょっと乱暴。

下部に「梅田コマ・シルバー」って載ってる方は回数券なので、4作品とも見に行く気まんまんですね。

下部に「梅田コマ・シルバー」って載ってる方は回数券なので、4作品とも見に行く気まんまんですね。

でもさらに前売券を追加で買っているとは、「いつも2人で」や「おしゃれ泥棒」を2回以上見たのかな?

「いつも2人で」を見に行った時のことはハッキリ覚えていますが、大阪のサウンドトラック・リスナーズ・コミュニケーションズ(SLC)という会社が限定版で売っていた「いつも2人で」のサントラCDが映画館でもパンフレットと共に受付で売られていました。

この当時はまだ権利元のBMGビクターが「いつも2人で」のサントラCDを発売してない頃で、手に入る「いつも2人で」サントラCDとしては初めてのもの。

かつて出ていた日本版レコードのジャケットを踏襲しており、他の国では無い稀少盤でした。

BMGビクターがサントラCDを出したのは、結局オードリー没後の1993年でした。

なので、僕は観に来ている他の人達に心の中で “買ってあげて〜〜〜!絶対いい曲だからっ!!” って叫んでましたね。

ちなみにこの当時は映画館は予約制でも指定席でもなく早い者勝ち。

ちなみにこの当時は映画館は予約制でも指定席でもなく早い者勝ち。

なので、映画を見に行く時は15分前、オードリー作品だと最低でも30分前に行って並んでおかないと良い席では見れませんでした。なんせオードリーは大ブーム真っ只中!必ず行列が出来てましたし。

「いつも2人で」はこのリバイバルで初めて左右が切られてない超横長のパナビジョンサイズ(シネマスコープサイズ→2.35:1)で見れました。

それまでは、テレビ放映やLDや自主上映のテレビサイズ(4:3)でしか見たことがなかったので、左右を約半分に切られてしまっていた部分の情報量の多さに驚き&大感激していました。

なぜかLDなどはオードリーとアルバート・フィニーが画面の左右に分かれる時にはフィニー側に寄せていたので、オードリーってこのシーンでこんなお茶目な顔してたんや!とか、あっ、カワイイ!とかカットされていた美しい緑の湖のほとりなどに発見があって、本当に嬉しかったものです!

…とまあそんなことを思い出してしまう25年前のチラシ&前売券なのでした。

前にも書きましたが、今年はいろんなオードリー作品の日本でのメモリアル・イヤーです。

前にも書きましたが、今年はいろんなオードリー作品の日本でのメモリアル・イヤーです。・「戦争と平和」公開60周年

・「ティファニーで朝食を」公開55周年

・「初恋」日本初公開50周年

・「おしゃれ泥棒」公開50周年

・「エクスラン・ヴァリーエ」撮影&放送45周年

・「ロビンとマリアン」公開40周年

他にも日本公開されませんでしたが、「ニューヨークの恋人たち」は米国での公開35周年ですし、英国時代の初期作品のほとんどが撮影&公開65周年に当たります。

そして、それらをリアルタイムではほとんど知らない僕らでも、オードリーの80年代後半〜90年代前半の再ブーム時のことははっきり覚えています。

85年「噂の二人」という渋い作品から始まったオードリー作品のリバイバルは、あっという間にオードリーのブームを引き起こし、「尼僧物語」「許されざる者」を除くオードリー全盛期の14作品が次々とリバイバルされました。

今回紹介している「オードリー・スペシャル '91」チラシですが、もちろん1991年のもの。

これも公開から25周年になりますね。

85年からずっとオードリー作品をリバイバルしていた日本ヘラルド映画(その後角川映画に吸収される)が、最後に権利を手に入れた「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」を公開したのがこの1991年でした。

85年からずっとオードリー作品をリバイバルしていた日本ヘラルド映画(その後角川映画に吸収される)が、最後に権利を手に入れた「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」を公開したのがこの1991年でした。この「オードリー・スペシャル」はその3作品を上映するために組んだプログラムです。

もっとも、「暗くなるまで待って」は87年に元々の権利元のワーナー・ブラザーズからもオードリーの再ブームに便乗してリバイバルされており、そのためこのチラシでもわかるように大阪では「暗くなるまで待って」の上映は外されています。

このチラシのバックの画像を見れば、新しい3作品に交ぜて上映するために、既にヘラルドが権利を持っていた「麗しのサブリナ」「パリの恋人」が準備されていることがわかります。

それらの画像を↓下で大きく載せますので、何の作品か当てていってください。全作品当てられたら、あなたはオードリー通中級です。

これら5作品から日本全国の各映画館が自由に選んで上映出来たようです。

なので映画館によって上映作品はまちまちですし、91年ではなく、92年になってから上映された所もありますので、同じチラシでも他の映画館では「オードリー・スペシャル ’92」となっているものもあります。

チラシの裏は映画評論家の清水俊雄さんによる解説。

そこではオードリーが91年4月にNYリンカーン・センターのフィルム・ソサエティから過去の実績に対して表彰されたことが載っています。

アメリカなど全世界でもオードリーの作品が見直されて、人気がどんどん再燃しはじめた頃ですね。

これで日本ヘラルドはオードリー全盛期の作品14本の権利を入手したので、それらを全国で2000年まで日本各地で上映していました。

オードリーが1992年に余命あとわずかというニュースが世界で駆け巡った時にも、93年に亡くなった時にも、すぐに応援上映や追悼上映を出来たのは日本へラルドさんが権利を取っていてくれたおかげです。

もし亡くなってから慌てて権利を取っていたのでは上映も遅かったでしょうし、権利を取るのも「ローマの休日」だけとか、そういう悲しい状態だったと思います。

それが追悼時に間髪入れずほとんどの作品を見れたというのは、それまでにオードリー作品を選定して各映画会社から権利を取って…と尽力してくれた日本ヘラルドの担当者さんのおかげですよね。

それが追悼時に間髪入れずほとんどの作品を見れたというのは、それまでにオードリー作品を選定して各映画会社から権利を取って…と尽力してくれた日本ヘラルドの担当者さんのおかげですよね。なお、この大阪版の日付を見ると本当に25年前の今くらいの時期だったとわかります。東京のおそらく銀座文化劇場ではもうちょっと早かったでしょうし、他の地方はもっと遅かったと思います。

この大阪では

9/14〜10/4「おしゃれ泥棒」

10/5〜10/18「いつも2人で」

10/19〜10/25「麗しのサブリナ」

10/26〜11/8「パリの恋人」

になっていますね。はじめての「おしゃれ泥棒」が3週間、同じくはじめての「いつも2人で」が2週間、85年から何度も上映している「麗しのサブリナ」が1週間、「パリの恋人」が2週間という上映スケジュール。

僕もこれで久々の上映で「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」を見たと思います。

というか、それまでその2作品を見たのは自主上映とかなので、本格的な映画館で見る、というのはこれが初めて!

前売券も持っているのですが、全部が載っている9/14以前に買ったもの、そして「いつも2人で」上映中に買ったものの2種類ですね。

後から買った方は「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」がマジックで消されています。ちょっと乱暴。

下部に「梅田コマ・シルバー」って載ってる方は回数券なので、4作品とも見に行く気まんまんですね。

下部に「梅田コマ・シルバー」って載ってる方は回数券なので、4作品とも見に行く気まんまんですね。でもさらに前売券を追加で買っているとは、「いつも2人で」や「おしゃれ泥棒」を2回以上見たのかな?

「いつも2人で」を見に行った時のことはハッキリ覚えていますが、大阪のサウンドトラック・リスナーズ・コミュニケーションズ(SLC)という会社が限定版で売っていた「いつも2人で」のサントラCDが映画館でもパンフレットと共に受付で売られていました。

この当時はまだ権利元のBMGビクターが「いつも2人で」のサントラCDを発売してない頃で、手に入る「いつも2人で」サントラCDとしては初めてのもの。

かつて出ていた日本版レコードのジャケットを踏襲しており、他の国では無い稀少盤でした。

BMGビクターがサントラCDを出したのは、結局オードリー没後の1993年でした。

なので、僕は観に来ている他の人達に心の中で “買ってあげて〜〜〜!絶対いい曲だからっ!!” って叫んでましたね。

ちなみにこの当時は映画館は予約制でも指定席でもなく早い者勝ち。

ちなみにこの当時は映画館は予約制でも指定席でもなく早い者勝ち。なので、映画を見に行く時は15分前、オードリー作品だと最低でも30分前に行って並んでおかないと良い席では見れませんでした。なんせオードリーは大ブーム真っ只中!必ず行列が出来てましたし。

「いつも2人で」はこのリバイバルで初めて左右が切られてない超横長のパナビジョンサイズ(シネマスコープサイズ→2.35:1)で見れました。

それまでは、テレビ放映やLDや自主上映のテレビサイズ(4:3)でしか見たことがなかったので、左右を約半分に切られてしまっていた部分の情報量の多さに驚き&大感激していました。

なぜかLDなどはオードリーとアルバート・フィニーが画面の左右に分かれる時にはフィニー側に寄せていたので、オードリーってこのシーンでこんなお茶目な顔してたんや!とか、あっ、カワイイ!とかカットされていた美しい緑の湖のほとりなどに発見があって、本当に嬉しかったものです!

…とまあそんなことを思い出してしまう25年前のチラシ&前売券なのでした。

2016年02月29日

アメリカ村で買った「暗くなるまで待って」ポートレート

“オードリー・ヘプバーン記録室”の方に、“「キネマ旬報」記録室” をアップしました。よければそちらもご覧ください。

また、「おしゃれ泥棒 オードリー・ヘップバーン!」の方で書こうと思っていることがいくつかあって、どれから書くか悩み中です。

1.オードリー・ヘプバーンの画像を合法で無料で使う方法

2.オードリーのメイクの変遷

3.「麗しのサブリナ」のジバンシィの有名なドレスは現存しない?

4. Mengさんに教えていただいた「ティファニーで朝食を」のブラックドレスの真実

5.オードリーは基本左側か正面しかポートレートを撮らせないことと裏焼きについて

6.映画のロゴに関して

7.オードリー作品は見方次第でいくつもピークがある!ということ

8.実は「噂の二人」が本当のオードリーに一番近いんじゃないですか?の検証

です。どれか気になる、読んでみたいのはありますか?

今日はさらっといきたいと思います。

今日はさらっといきたいと思います。

これはオードリーの暗黒時代(1975〜1984年)の最後の方か、その後の再ブームの最初期の頃に大阪心斎橋のアメリカ村で買ったもの。

サイズは202mm×254mm。

当時はオードリーのものって本当に売ってなかったので、アメリカ村という若者のお店が建ち並ぶところで、こんなオードリーのポートレートが売っているなんて思いもしませんでした!

これは友人と行ったアメリカ村で、洋服でも見ようとふらりと立ち寄った洋服屋兼雑貨屋で見つけました。パステル色の服を探していたんですよねー。

そのとき他に服を買ったのか、友達は誰だったのかも忘れてしまいましたが、こんな場所でオードリーを見つけたことだけは鮮明に覚えています。2階への階段の横に飾ってあって、ビックリしたものです。

値段は覚えてませんが、700円くらいだったかなー。なんかぼったくりだったイメージがあるので、1000円くらいかもしれない。

別に生写真でもなくただの印刷だし、画質も濃い過ぎて悪いし、よく見る写真だし…なんですけど、それでもオードリーのものが売ってること自体が珍しかったし、大好きな「暗くなるまで待って」用の宣伝写真なのが嬉しかった!

今では初期作品の同じモノクロ写真ばっかり売られていて、ファンとしては本当につまんないですけどね。全然欲しいと思わないし。

まだオードリーが再ブーム前には、こういうどの時代のオードリーも売ってたんだよーっていう貴重な証明。

アメリカ村って入れ替わりが激しいので、きっと買った店はもう残ってないんだろうなーって思います。

あーでも、最近のアメリカ村もちょっとのぞいて見たい気もします。でもオジさんが行ったら浮くかなー。(^^;A

また、「おしゃれ泥棒 オードリー・ヘップバーン!」の方で書こうと思っていることがいくつかあって、どれから書くか悩み中です。

1.オードリー・ヘプバーンの画像を合法で無料で使う方法

2.オードリーのメイクの変遷

3.「麗しのサブリナ」のジバンシィの有名なドレスは現存しない?

4. Mengさんに教えていただいた「ティファニーで朝食を」のブラックドレスの真実

5.オードリーは基本左側か正面しかポートレートを撮らせないことと裏焼きについて

6.映画のロゴに関して

7.オードリー作品は見方次第でいくつもピークがある!ということ

8.実は「噂の二人」が本当のオードリーに一番近いんじゃないですか?の検証

です。どれか気になる、読んでみたいのはありますか?

今日はさらっといきたいと思います。

今日はさらっといきたいと思います。これはオードリーの暗黒時代(1975〜1984年)の最後の方か、その後の再ブームの最初期の頃に大阪心斎橋のアメリカ村で買ったもの。

サイズは202mm×254mm。

当時はオードリーのものって本当に売ってなかったので、アメリカ村という若者のお店が建ち並ぶところで、こんなオードリーのポートレートが売っているなんて思いもしませんでした!

これは友人と行ったアメリカ村で、洋服でも見ようとふらりと立ち寄った洋服屋兼雑貨屋で見つけました。パステル色の服を探していたんですよねー。

そのとき他に服を買ったのか、友達は誰だったのかも忘れてしまいましたが、こんな場所でオードリーを見つけたことだけは鮮明に覚えています。2階への階段の横に飾ってあって、ビックリしたものです。

値段は覚えてませんが、700円くらいだったかなー。なんかぼったくりだったイメージがあるので、1000円くらいかもしれない。

別に生写真でもなくただの印刷だし、画質も濃い過ぎて悪いし、よく見る写真だし…なんですけど、それでもオードリーのものが売ってること自体が珍しかったし、大好きな「暗くなるまで待って」用の宣伝写真なのが嬉しかった!

今では初期作品の同じモノクロ写真ばっかり売られていて、ファンとしては本当につまんないですけどね。全然欲しいと思わないし。

まだオードリーが再ブーム前には、こういうどの時代のオードリーも売ってたんだよーっていう貴重な証明。

アメリカ村って入れ替わりが激しいので、きっと買った店はもう残ってないんだろうなーって思います。

あーでも、最近のアメリカ村もちょっとのぞいて見たい気もします。でもオジさんが行ったら浮くかなー。(^^;A

タグ :暗くなるまで待って

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=21216284&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2629%2F9784299052629_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20895968&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2923%2F9784909532923_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20764740&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4281%2F9784299034281_1_3.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19991404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2411%2F9784909532411.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19976519&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3169%2F9784768313169.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19583408&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9724%2F9784309979724.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)