2025年04月30日

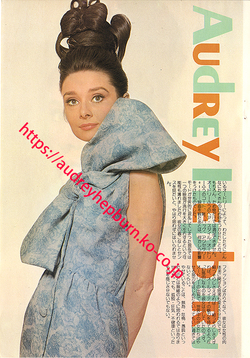

オードリー・ヘプバーンのカムバックを報じる1975年の「ロードショー」

今年は「ロビンとマリアン」の撮影からちょうど50年に当たります。

5年前にオードリーのカムバックを知らせる「スクリーン」の記事を載せたので、今回はライバル誌「ロードショー」での記事を紹介。

本体はもうとっくに潰してしまって、74〜75年であることはわかりますが、何月号かはわかりません。

19●5年という年は、僕らみたいな一般人からすると、活躍してたオードリーには縁遠い年ばかりなのですよね。

例えば55年はオードリーの新作は日米とも公開されてないし、65年も75年も85年もそう(65年は前年からの超大ヒットで「マイ・フェア・レディ」は上映され続けてるけど)。

でもオードリーの立場に立ってそれらの年を眺めてみると、違った景色が見えてくるんですよね。

それらの年はみんなオードリーからすると、再起を賭けた年ばかりになるんです。

というのも55年は「ローマの休日」「麗しのサブリナ」と公開された後で、センセーショナルなオードリーの登場から54年にはメル・ファーラーとの結婚を経て、約1年オードリーはお休みするんですよね。

当時の若い女優さんは結婚というものが人気にはマイナスになることも多く、日米とも人気が落ち着いて、映画界に復帰するにもファンにも忘れられてないか、オードリーはちょっと不安だったんじゃないかなーと思うんですよ。

なんせ若い頃のオードリーは「果たして次の役はあるのかしら?」ってずっと不安だったと後年のオードリーが告白していますもんね。

そんな中、「戦争と平和」に復帰・主演することになって、当時の日本の雑誌でもオードリーの再起という見方をしてたし、 “それにしては作品が大きすぎる”と言われていたほどの超大作。

失敗は許されなかったでしょうし、オードリーの肩にのしかかる重圧も相当なものだったんだろうなーと思いますよね。

これがオードリーから見た1955年。

64年は「マイ・フェア・レディ」バッシングが起きたので、オードリーは精神的に相当やられてましたからね。

64年は「マイ・フェア・レディ」バッシングが起きたので、オードリーは精神的に相当やられてましたからね。それまで “老けない”と言われていたオードリーだったのに、バッシングのストレスで体重も落ちて痩せてしまい、顔にもシワが刻まれてしまうことになりました。

63年の12月に「マイ・フェア・レディ」の撮影が終わったオードリーでしたが、そのバッシングのせいなのか、1年7ヶ月も映画に出ませんでした。

そんな中、65年に恩師ウィリアム・ワイラー監督の「おしゃれ泥棒」で再びカメラの前に立ったオードリーでしたけど、世間から受け入れてもらえるかすっごい不安だったと思います。

この時、相手役がオードリーを笑わせてくれるピーター・オトゥールで本当に良かった!この時の相手役がハンフリー・ボガートやレックス・ハリスンだったら、余計にオードリーはストレス溜まったでしょうねー。

そしてこの75年。8年という家庭と子育てを大事にした長いブランクの後に、「ロビンとマリアン」で復帰することになるんですよね。

オードリー自身は“カムバックなんて言わないでください。私は引退したつもりはありませんでしたから。”って言ってますけど、8年も音沙汰無かったら、そりゃ世間は完全に引退したと思いますよね。

実際、この「ロビンとマリアン」の時でも、“でも今後はもう映画に出ません”なんて言ってるし。

それにオードリー自身がインタビューで答えているように、8年も映画に出ない間にハリウッドでも “アメリカン・ニューシネマ”の風が吹き荒れて映画の作り方は変わっているし、最初はオードリーもリチャード・レスター監督の早撮りについていくのが大変だったそうですしね。

さてさて「ロードショー」での復帰記事は第1報は別にあったかもなんですが今見つからずで、ここでの最初のはオードリーがフランケンハイマー監督の「デス・オブ・ロビン・フッド」という作品でポール・ニューマンと共演、という記事。

ジョン・フランケンハイマーは確かに最初「ロビンとマリアン」の監督でした。

その後、リチャード・レスターが自分がどうしても監督をしたいと言って交代になったんですよね。

ジョン・フランケンハイマーは「ティファニーで朝食を」でも監督の予定だったのに交替になってしまっているので、オードリーとはよくよく縁がないですね。

そしてこの時はポール・ニューマンが相手役の候補だったんですね。彼は「いつも2人で」でも相手役の第一候補でしたよね。他にも「いつも2人で」つながりのアルバート・フォニーにロビン役のオファーが行ったという話も聞きますね。

そしてこの時はポール・ニューマンが相手役の候補だったんですね。彼は「いつも2人で」でも相手役の第一候補でしたよね。他にも「いつも2人で」つながりのアルバート・フォニーにロビン役のオファーが行ったという話も聞きますね。でもポール・ニューマンのロビンはちょっと想像できないかな。マリアンを思うというより、自分のこと優先しそうだしね。

マリアンを愛で包み込むという設定を信じられるのはショーン・コネリーのほうがピッタリ!

さらにこの記事では、“オードリーは映画に出たがっている” “彼女の家のあるイタリア近くで撮影されなければ、子供たちの夏休みの間に撮影しなければならない”と書かれています。

当時、オードリーはそろそろ夫のアンドレア・ドッティとの仲が行き詰まり始めていた頃。

家庭にばかり居て夫の度重なる浮気を目の当たりにしてストレスを溜めるより、映画に出て気分転換にもなるだろうし、外に出ることによって、ドッティに家に居る妻のありがたみをわかってもらおうという考えもあったのかも。

ここでの記事では家族全員同伴、という条件があったと書かれていますが、実際には次男のまだ当時5歳のルカだけを伴って夏休み中にロケに出かけていきましたね。

まあドッティは精神科医の仕事でそんなに家を空けるのは無理でしょうし、ショーンはもう14〜15歳で学校があるでしょうし、全員はもともと無理ですよね。

でもこの記事は作品名も共演者も監督も違うし、契約もまだという、かなり初期のニュースですよね。

74年〜75年の記事だと思います。

次の記事ではもっとしっかりした情報が出てきています。

コロムビア社の発表によれば、同社の新作にオードリーの出演が決定、契約も終わったとのこと。

映画の題名はまだ決まっていないものの、ロビン・フッドの冒険をもとに、ジェームス・ゴールドマンが脚本、リチャード・レスターが監督、ショーン・コネリーが共演、と実際の「ロビンとマリアン」との齟齬がない情報。

「スクリーン」でのソース元はバラエティ誌の3月12日号、となっていましたから、この記事もおそらく「ロードショー」の1975年6月号(4月21日発売)くらいの記事。

そして「スクリーン」でも載っていた、まだ契約していない次の新作「父の日」のことも書いてます。

こちらは20世紀フォックス作品で、エリザベス・テイラーとパティ・デュークとの共演。

夫に先立たれて、苦悩する3人の未亡人の1人、という役柄であったようです。

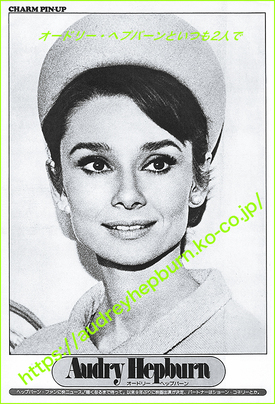

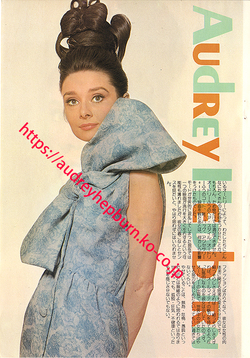

さて、同じ頃の「ロードショー」だと思うのですが、マットコート紙のピンナップページで「シャレード」のオードリーが。

さて、同じ頃の「ロードショー」だと思うのですが、マットコート紙のピンナップページで「シャレード」のオードリーが。“ヘップバーン・ファンに快ニュース。「暗くなるまで待って」以来9年ぶりに映画出演が決定。パートナーはショーン・コネリーとか。”って書いてます。

でもこれ、1975年時点では「暗くなるまで待って」からは8年なのにね。

さて「ロードショー」での次は、2ページを使って、森杏子さんという方が書いておられます。

でもここは見出しで書いてあるだけで、「ロビンとマリアン」の話ではありません。

オードリーの過去から最近の話までについて語られています。

よく「許されざる者」の落馬で入院した時に、病室が白一色で覆われていた、という話が、ここでは「尼僧物語」のインタビュー中の話になっています。

どっちが本当かはわかりませんが、部屋を全部白にするなんて、自宅でインタビューをしたとは思えないオードリーにとって、まあ病室の方がありえそうだなあとは思いますね。

メル・ファーラーとの結婚では、いつの間にか “かばわれる”側から “被害を受ける”側に変わって、年齢差が気にならなくなっていた、という部分が印象的。

あと、3人の母である、と書かれているのが、おや?と思いますよね。

これ、74年にオードリーが妊娠、という記事が「ロードショー」で出ていましたから、その後産まれた、と勘違いしているのかもですね。

そして “46歳の女性のカムバックをこれほど心待ちにする現象が起こり得るだろうか。「いつも2人で」や「暗くなるまで待って」さえもあり得ないはずなのに…”と書いておられます。

実際には71年の「エクスラン・ヴァリーエ」で日本にはお目見えしてるので、4年ぶりくらいだし、「ロードショー」や「スクリーン」で頻繁に最近のスナップ記事は載っていたはずなんですよね。

でもオードリーにそれほど関心がないと、それらを見ていなければ確かに「暗くなるまで待って」の後8年も経ち、一体どうなっているんだろうという思いも出てきますよね。

それでもこの森杏子さんはオードリーがカムバックするのを楽しみに待ってくれているようです。

「スクリーン」でカムバック記事を書いた渡辺祥子さんが “出てきてほしくない”と書いたのとは対照的。

ところで、「ロビンとマリアン」の次の作品が、ここではジョージ・シーガル共演の「チェンジ・オブ・シーズンズ」になる模様、と書かれています。既に「父の日」の話は無くなっていますね。

そして過去にオードリーが出演するんじゃないかと言われていた「ジャック・ポット」という作品はシャーロット・ランプリングに役が回ったと書かれています。

結局調べても「父の日」も「チェンジ・オブ・シーズンズ」も「ジャック・ポット」もその後製作されていないようですね。

結局調べても「父の日」も「チェンジ・オブ・シーズンズ」も「ジャック・ポット」もその後製作されていないようですね。最近のこととして、アンソニー・パーキンスとその妻のベリーはローマでオードリーに何度も招待されて食事をしたけど、会話は映画の話ではなく、ほとんど双方とも子供の話だった、というのがわかってほーって思います。

でもこのアンソニー・パーキンスの奥様って、9.11のアメリカ同時多発テロの時に飛行機に乗っていて命を落とすんですよね…。

後、ものすごい気になる部分が、“彼女の作品の中でいちばん好きといわれる「いつも2人で」に似たロマンティックな役を求めている”という部分。

裏面の2ページ目には「いつも2人で」の画像も載っているのですが、そのキャプションも“彼女がいちばん好きだった作品「いつも2人で」”と書いてます。

まあ出典が無いので話半分ですけど、それでも「いつも2人で」をオードリーが気に入っていた、というのはよく聞きますよね。

最後に書かれているのは、オードリーの出演の条件は厳しくて、(当時)住んでいるローマの近郊で撮影するか、夫や子供がバカンスの夏休みの間だけか、遠いロケ地の場合は家族の同行を認める、ということ。

オードリーは「決してスターの贅沢やわがままではありません。これが私の生活の態度なんです。」と語ったそう。

森杏子さんも “いい奥さんです”と書いておられます。

確かにショーンが子供の頃は女優を続けていてすっごく寂しかったそうですし、演じていても気になって仕方なかったそうです。演技が終わると即家に電話をかけてショーンがどうしているか聞いていたそう。

さらに離れてることでメル・ファーラーも浮気…となるともう家族と離れたくない!自分の女優業のせいで家庭を崩壊させたくない!というオードリーの考えは一貫してますし、わかりますよね。

女優もめっちゃしたくてわがままを言ってるんではなく、家族と離れるくらいなら別にその作品には出なくてもいい、という70年代以降のオードリーの姿勢ですよね。

女優という仕事に貪欲で無くなったオードリーの「ロビンとマリアン」より後ろの4作品はどれもパッとしませんでしたし、「愛と喝采の日々」「愛と哀しみの果て」という2大傑作を逃してしまったというのはほんと残念なんですけどね。

でもオードリー的には家庭に入れて、これで充実してたんでしょうね。

2025年03月26日

1975年11月14日“ゴールデン洋画劇場”放映「いつも2人で」雑誌紹介

今回は“ゴールデン洋画劇場”でちょうど半世紀前の1975年11月14日にテレビ初放映された「いつも2人で」の、雑誌「スクリーン」と「ロードショー」での取り上げたページを紹介。

今回は“ゴールデン洋画劇場”でちょうど半世紀前の1975年11月14日にテレビ初放映された「いつも2人で」の、雑誌「スクリーン」と「ロードショー」での取り上げたページを紹介。これは1975年12月号(10月21日発売)だと思うのですが、これまた中学生の時に買った古本なので、切り抜きの後廃棄してしまって残っていません。

他のラインナップは広告から「宇宙水爆戦」「マーベリックの黄金」「危険がいっぱい」ですが、両誌に掲載された広告を見ると「いつも2人で」が1推し。

ゴールデン洋画劇場の季刊パンフレットでも「いつも2人で」がイチオシでした。

ここでの広告のキャッチコピーは「いつも2人で」初公開時のキャッチコピーに準じたものになっていますね。

“こんにちは!

風に手をふって旅をする恋のふたり

チャーミングな恋と

素敵なモードの華麗な花束!”

こんな感じです。まあ「いつも2人で」って紹介するのも見所を伝えるのも難しい映画ですもんね。

広告できちんと「いつも2人で」公開時のロゴを使ってくれているのが嬉しいです。

僕にとってのオードリーとの出会いはこの「いつも2人で」が最初でした。

以前はなんか深夜のテレビ洋画番組で見たはず、と思っていましたが、時期的にどうやらこの1975年の初放映が僕のオードリーとの最初の出会いだったようです。

小学生からしたら、9時から始まって11時で終わる番組も充分深夜番組ですもんね。

小学生からしたら、9時から始まって11時で終わる番組も充分深夜番組ですもんね。サブブログの“おしゃれ泥棒、オードリー・ヘップバーン!”でも僕がオードリーに興味を持ったきっかけを書いてますが、小学校の時に仲の良かった同級生の女子たちが、1人はヴィヴィアン・リー、もう1人がオードリー・ヘプバーンを好きだと言っていて、それで見てみようと思ったのが最初のきっかけです。

小学生でヴィヴィアン・リーやオードリー・ヘプバーンが好きなんて、なんとおませさん!と今なら思いますが、当時は別に背伸びでもなんでもなかったですね。

そしてたまたまテレビでやるこの「いつも2人で」を最初に見た、というわけですね。

まず、最初のタイトルバックからしておお〜!と思いましたね。

いろんな道路標識が次々現れては動いて消えて行くのが、切り絵のような車や森のデザインとも相まってすぐにやられてしまいました。

ストーリーも小学生にはまだ早い内容でしたが、それでも次々と入れ替わる時間軸に惹きつけられて、一気に見てしまいました。

「いつも2人で」のオードリーは “魅力も褪せて…”なんて書かれることも多いですが、小学生からしたら別にそんなことは思わずに、“綺麗なお姉さん”って思ってました。そして可愛い!!すぐに好きな女優さんになりました。

小学生だから、映画の作り方なんてわかるわけもなく、最初に見た時に、この映画は5年〜10年かけて撮ったんかな?などと思っていました。

でもオードリーが撮影時は37才などとは思ってなく(小学生からしたら当時の37才って母親の年齢ですもんね)、10代後半から20代だと思っていました。

翌日はオードリーファンの女の子に、「めっちゃ可愛かった!映画も良かった!」ともちろん伝えましたよ。

翌日はオードリーファンの女の子に、「めっちゃ可愛かった!映画も良かった!」ともちろん伝えましたよ。でも、今考えても「いつも2人で」が僕のオードリー人生の最初で良かったー!と思いますね。

一般的には「いつも2人で」ではなく「おしゃれ泥棒」の方が最初がいいんじゃないかと思ってるんですけど、僕にはこれで良かった!

「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」が最初だったら何がいいかって、どの時代のオードリーにも分け隔てなく入っていけるからですよね。

「ローマの休日」からだと、その時代をオードリーと歩んだ人じゃなく、途中から入ってきた人だと若いオードリーばっかりに目がいってしまう。

でも「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」が最初だと、歳をとった「ロビンとマリアン」にも若い「昼下りの情事」にも違和感なくすぐに映画に入り込めるんですよね。

なので、僕は「いつも2人で」で良かった!と思ってるわけです。

というわけで、僕の人生を変えたこの時の放映の「いつも2人で」ですが、あまりにオシャレで新鮮な感覚に恋い焦がれてしまってて、ずっともう1度見たいと思っていました。

でも深夜放映であった時は新聞を見逃して翌朝気づく、ロイヤルホテルで自主上映があった時もその月だけ情報誌を見逃す、などということがあって、次に見れたのは高校も卒業して、ロイヤルホテルで見逃した時に再度上映してもらえるようにお願いして叶った時か、レーザーディスクで「いつも2人で」が出て、友人のお母さんが買った時かのどちらかです。

小学生が高校卒業後って、当人からしたらすっごい年月と感じられるんですよね。

小学生が高校卒業後って、当人からしたらすっごい年月と感じられるんですよね。それだけ待って再見しても、やっぱり素晴らしい映画でした!今でも僕のベスト1オードリー作品です!

さて、そんなゴールデン洋画劇場で放映された吹替版ですが、これまた僕は長い年月見ることができませんでした。DVDにも収録されなかったし。

でもこちらにお越しいただいているwimpoleさんに、1987年に日テレで再放映されたものの録画のを2019年に見せていただき、44年ぶりに見ることができました!本当にありがとうございました!

池田昌子さんの吹替がとっても素敵でした!

2025年03月21日

1975年4月13日“日曜洋画劇場”放映「暗くなるまで待って」雑誌紹介

今回も引き続き、「スクリーン」と「ロードショー」で紹介された、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のページを紹介。

今回も引き続き、「スクリーン」と「ロードショー」で紹介された、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のページを紹介。今日は4月13日にテレビ初放映された「暗くなるまで待って」の紹介。

前回紹介した4/4に初放映された「おしゃれ泥棒」からわずか9日で、今度は「暗くなるまで待って」。

これはオードリーファンは狂喜したでしょうね。

「おしゃれ泥棒」も「暗くなるまで待って」も1971年にリバイバルされて以来、映画館には来ませんでしたから(その後も「おしゃれ泥棒」は1991年まで、「暗くなるまで待って」は1987年まで延々リバイバルは来なかった)、家庭で観れるオードリーはめっちゃファンには嬉しいですよね。

そしてこの「暗くなるまで待って」(と前回紹介の「おしゃれ泥棒」も)の紹介が載っている1975年の5月号の「スクリーン」は年に1度の読者の人気投票の発表のある号。

オードリーファンはドキドキしながらページをめくったことでしょうね。

この時のカラーグラビアも紹介しておきますが、1975年は第2位になったオードリー。

評価の対象の1974年は「マイ・フェア・レディ」の3回目の日本公開だけで、新作はありませんでした。

並みいる若手の女優さんたちを差し置いて、引退状態のオードリーがそれでも2位というのは本当に凄いことなんですが、オードリーファンとしては72年から74年までは3年連続で1位でしたから、きっとちょっと悔しかったでしょうね。

でもこの75年から84年まではオードリーファンにとっては試練の暗黒時代が続くんですけどね。リバイバル来ない、人気投票ではどんどん順位下がっていく…というのは当時を経験した人ならわかっていただけるはずです。

さて、このカラーグラビアでは台本(「暗くなるまで待って」のもの)を持つオードリーですけど、当時は知られてなかったんですが、この台本カバー、ルイ・ヴィトンですよね。おそらく特注。

バッグでもルイ・ヴィトンを持ち歩くオードリーですから、オードリーの信頼が篤いのでしょうね。

ここでは “「暗くなるまで待って」がとうとうテレビで見られる。この作品を最後にスクリーンを遠ざかって早くも8年。オードリー・ヘプバーンの変わらぬ人気はほとんど奇跡だ。来年の王座奪還もさして困難ではあるまい。”と書かれています。

ここでは “「暗くなるまで待って」がとうとうテレビで見られる。この作品を最後にスクリーンを遠ざかって早くも8年。オードリー・ヘプバーンの変わらぬ人気はほとんど奇跡だ。来年の王座奪還もさして困難ではあるまい。”と書かれています。先ほど書いた暗黒時代が始まるので、完全な王座奪還はこの後2007年まで待たないといけないんですけどね。

本題の「暗くなるまで待って」の紹介ですが…

「スクリーン」では

“スクリーン復帰が実現しないオードリーだが、これは今のところ最後の作品。劇場公開の時クライマックスで思わず「キャーッ!」と叫び声が上がったほどのショッキングな場面がある。ヒッチコックに負けないヤング監督のサスペンス映画の秀作である。”

「ロードショー」では

“オードリー・ヘップバーンが明き盲目の難しい演技を無難にこなしている。妖精スターのオードリーがミステリードラマで新境地を開いた話題作。電話線が切られてからの30分間の恐怖のクライマックス。殺害寸前に追い込まれるあたりの緊迫感はヤング監督の真価発揮。この1作を最後にオードリーの長い「休養」が始まったのは惜しまれてならない。”

と書かれています。

さて、この「暗くなるまで待って」ですが、今発売されているDVDには吹替が収録されていませんし、何度もいろんなオードリー作品の吹替が発掘されて放映されているのに、この作品だけは吹替版が放映されませんよね。

これは一体なぜ?と思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが、僕は80年代にテレビで放映していた時の録画したビデオをを持っていますので、見たところ、これだろうなーというのがわかります。

実はこの吹替版が製作されるときに、セリフのない音楽と効果音だけの音源が無かったようなのですよね。

今のDVDでは他国語版の吹替は収録されていますから、実際にはそういう音源もあるのでしょうが、少なくともこの吹替版が作られた1974年か75年には日本には届いていなかったようなのです。

今のDVDでは他国語版の吹替は収録されていますから、実際にはそういう音源もあるのでしょうが、少なくともこの吹替版が作られた1974年か75年には日本には届いていなかったようなのです。この音源がない作品がある、というのは昔の吹替版で苦労していたことのようで、当時の「スクリーン」などでも書かれていました。

というわけで、この「暗くなるまで待って」もサントラとして発売されていたEPレコードからメインタイトルは流していましたが、もちろんこれもヘンリー・マンシーニがレコード用は新たに録音し直して発売するので、映画とは違う響きがします。

そしてそれ以外の部分はマンシーニでもないという音楽が取って付けられてしまっているのです!

「暗くなるまで待って」を劇場や字幕で見た人からすると、違和感ありまくりの安っぽいサスペンスやホラー映画の伴奏がつけられて吹替られているので、ユルかった昔ならともかく、今は著作権的にアウトなんだろうなーというのはわかります。

マンシーニ的にも、ワーナー映画的にも、安っぽい何かの伴奏曲の作曲者(不明)的にもアウトだし、今後も放映は難しいと思います。

せっかくの池田昌子さんの吹替なのに、めっちゃもったいない!

これは日曜洋画劇場のスタッフが悪かったのではなく、音源を送って来なかったワーナーが悪い!

今の技術なら音楽は消して、吹き替えた池田昌子さんらの日本語だけを取り出して、本来の音楽と効果音の音源と合体ってできないんですかね?

でもこれもそうすることに対して利益が出るならどこかがしてくれるでしょうが、何も収入を生まなければ会社としてはやってくれませんよね。お蔵入りになるなんて、あー勿体無い!

2025年03月16日

1975年4月4日“ゴールデン洋画劇場”放映「おしゃれ泥棒」雑誌紹介

今回から数回に分けて(飛び飛び紹介になるかも)、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のガイドが載っている「スクリーン」と「ロードショー」のページを紹介。

今回から数回に分けて(飛び飛び紹介になるかも)、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のガイドが載っている「スクリーン」と「ロードショー」のページを紹介。まず、1975年に東京地区をはじめとする全国(一部地域は除く)でテレビ放映されたオードリー映画は4本あります。

4/4に「おしゃれ泥棒」、4/13に「暗くなるまで待って」、5/21に「パリの恋人」、11/14に「いつも2人で」。

このうち「パリの恋人」は再放映。75年の「ロードショー」での紹介はこちらの記事で既に紹介済み。

この時は1970年の素材を使っていて、オードリーの吹替は池田昌子さんではなく阪口美奈子さんで、のちにサンテレビ?か何かの局で見た時は正直違和感ありまくりでした。

1975年だと僕はまだ小学校の同級生の女子から聞いてオードリーを初めて知った頃で、この中だとたぶん「いつも2人で」しか見れていません。

さて、今日は4/4にテレビ初放映した「おしゃれ泥棒」の紹介。

放映したのはフジテレビの“ゴールデン洋画劇場”。この当時は毎週金曜日の午後9時からスタートしていました。

“ゴールデン洋画劇場”、かなりフジテレビも力入れてたんでしょうね。この「スクリーン」と「ロードショー」の両誌でも宣伝かましていますし、この当時はなんと!“ゴールデン洋画劇場”だけの季刊パンフレットまで製作していました!

めっちゃお金掛けてますね!まだまだ発展していく途中の日本だから、夢も勢いもありますよね。

めっちゃお金掛けてますね!まだまだ発展していく途中の日本だから、夢も勢いもありますよね。この記事を紹介しているのは両誌とも1975年5月号(3/21発売)だと思いますが、本体はとっくの昔にバラしてしまっていて、この記事しか残っていません。

この時の3月〜4月のラインナップは「地獄のパスポート」「ビスマルク号を撃沈せよ」「おしゃれ泥棒」「猿の惑星」「西部番外地」。

この中で強力なのは「おしゃれ泥棒」と「猿の惑星」だと思うのですが、「猿の惑星」は以前TBSに既に放映されていたのと、初公開時の配給収入で「おしゃれ泥棒」の方が上回っていたためにきっと1推しは「おしゃれ泥棒」になったのでしょう。

なので“ゴールデン洋画劇場”のパンフでも、「スクリーン」と「ロードショー」の広告でも、「おしゃれ泥棒」が最推しになってます。嬉しいですよね!

フジテレビ独自のキャッチコピーは

“オードリー・ヘプバーン、

すばらしく愛らしく笑うひと……。

「おしゃれ泥棒」でその魅力を

ふんだんに披露します。”

となってます。

となってます。さて、「スクリーン」ではえんじ色1色のグラビアページ(コート紙)、「ロードショー」はマットコート紙での墨一色ページに載っています。

そのため、デザイン的にも色的にも「スクリーン」の方が相変わらずモッサリしているんですけど、紙がコート紙なので、この50年という半世紀もの時間を経ても、黄ばみの圧倒的に少ないのは「スクリーン」。

「ロードショー」の方はかなり変色しているので、ここでは修正をかけています。

やはりコート紙は時の流れにも強いですね。

今やマットコートともっと悪い上質紙になってしまった「SCREEN」ですけど、今の号の方が長い歳月には耐えられないかもしれません。

最近写真集などでもやたら使用頻度が高いマットコートですけど、経年劣化に弱く発色も悪いのに、なぜそんな紙を使うのか、僕には理解できません。

ちょっとオードリーの写真集を出すような会社には物申したいです!

さて、「スクリーン」での洋画劇場でのグラビア紹介では、「おしゃれ泥棒」がトップ。

文章では “名匠ウィリアム・ワイラーがオードリー・ヘプバーンの魅力を知り尽くして作ったロマンティック・コメディ。オードリーの着るジバンシィのシックなファッションも見もの。”と書いてます。

あらすじでは “ビーナスを100万ドルで売りつけ、めでたくニコルとシモンは結ばれた”って書いてるんですけど、「おしゃれ泥棒」を見れば分かるように、売りつけてなんかいませんよね。ビーナスは100万ドルの保険をかける価値があるってだけで、リーランドにはタダであげてるし。

あらすじでは “ビーナスを100万ドルで売りつけ、めでたくニコルとシモンは結ばれた”って書いてるんですけど、「おしゃれ泥棒」を見れば分かるように、売りつけてなんかいませんよね。ビーナスは100万ドルの保険をかける価値があるってだけで、リーランドにはタダであげてるし。こういう風に書かれてる文章が今だにあって、なんだかな〜と思ってしまいます。

「ロードショー」の方でも “100万ドルで売り込んだ!”って書いてあって、みんな映画を見てないのかな?と思ってしまいます。

「ロードショー」での “見どころ”では “痛快な泥棒映画である。ワイラーは文芸対策と取り組む時の姿勢をガラリと崩してすこぶる気軽に作り、「ローマの休日」を思わせる粋で楽しいロマンティック・コメディにしている。大人のおとぎ話もここまでうまくシャレていれば文句なし。ビーナスの奪還シーンの迫力はヒッチコックも顔負け。”と書いてます。

2024年07月13日

「ロードショー」1974年10月号 スター・ナウ他

今回は今は亡き集英社の雑誌「ロードショー」、50年前の1974年10月号の紹介。発売は74年8月21日です。

今回は今は亡き集英社の雑誌「ロードショー」、50年前の1974年10月号の紹介。発売は74年8月21日です。表紙はナタリー・ドロン。当時は「ロードショー」では人気がありました。

この号ではオードリーの写真は少ないのですが、興味深いことがいくつか書かれています。

まずオードリー関連の最初は、目次裏の毎月恒例の人気投票。

ここでのオードリーは、先月の2位からちょっと後退して4位にまで落ちています。このころからオードリーの人気が「ロードショー」では下がって行ったのでしょうか。

代わって台頭してきたのがアンジェラ・マオって台湾のスター。今月は2位ですが、しばらく「ロードショー」では人気投票上位に居続けたようですね。ライバル誌「スクリーン」ではさっぱりだったようですが。

僕がファンになった70年代後半にはもう人気投票では影も形もありませんでした。

僕がファンになった70年代後半にはもう人気投票では影も形もありませんでした。ブルース・リーのブームと共に出てきたようですが、そのブームの終焉とともに日本では消えたようです。

さて、次のオードリーは “スター・ナウ”というスターの近況のページの(パパラッチの)写真。

ここでは次男ルカや近所?保育園?の子供達と遊ぶ74年のオードリーが見れます。

さて、ここで興味深いのがオードリーが妊娠してて、74年の12月には出産予定であるという見出し。

僕もこの話は以前から知っていましたが、実はこれは本当なのかどうなのかわからないんですよねー。

というのも、オードリーの伝記は数々あれど、74年の妊娠および流産に関して書かれているのは『the audrey hepburn treasures』のみ。一番信頼の置けるパリスの伝記にも、その他のハイアム、ウォーカー、ウッドワードなどの伝記でも記述がないんです。

同時期の「スクリーン」にも妊娠したことは載っていますが、実際のところはわかりません。

オードリーが生きてる時から、「あなたは74年に流産しましたか?」なんて失礼な話を誰も質問できるはずもなく、この話はうやむやに…。

オードリーが生きてる時から、「あなたは74年に流産しましたか?」なんて失礼な話を誰も質問できるはずもなく、この話はうやむやに…。もともとスッパ抜いたのもタブロイド誌とかでしょうから、信憑性が低いんですよね。

そして「ロードショー」の“スター・ナウ”はもともとライターさんがいい加減なのは以前の記事でも書いた通り。

ここでの文章でも、“長男ルカ君”(実際は次男)、“オードリーは2児の母になるのだ。”(もうなっている)などといい加減なことが書いてあります。

天下の集英社なのに、なんでしょうねー、この知らない&調べないで書きました感。ちょっと調べればオードリーは1960年に子供を産んでいることくらい、すぐにわかるでしょうに。

映画専門雑誌の仕事とは思えない稚拙さです。

きっと発売時にも、熱心なオードリー・ファンから叱責されたことと思います。

さて、この時期は配給収入(興行収入から映画館の取り分を除いたもの)の記録を塗り替えている「エクソシスト」の話題で持ちきり。

この号でも「エクソシスト」や、雨後の筍のように出てきたホラー映画の特集が組まれています。

その「エクソシスト」の記事の中で、なんと母親役にはオードリーが役をオファーをされていたことが書かれています。

その「エクソシスト」の記事の中で、なんと母親役にはオードリーが役をオファーをされていたことが書かれています。しかもその文章ではオードリーは乗り気だったそう…。

ないない笑。

オードリーはホラー映画大嫌い。そんなオードリーが自ら進んでホラー映画に出るなんてありえないです。

しかもオードリーが役から外れた理由で、“オードリーがローマでの撮影を希望したから”というのが書いてありましたが、それ、オードリーが依頼を断る常套句。

確か同じホラー映画の「オーメン」でも依頼がきて、同じ理由で断っていました。

オードリーって、「わたしは死にたくない」っていう映画で、主人公が死ぬシーンで気絶したそうなので、そんなオードリーが進んでホラー映画に出るなんて、オードリーをちょっと知っている人間なら絶対ないってすぐにわかります。

オードリーは「暗くなるまで待って」以降の半引退中にも、愛を描いた作品になら出てもいいと思っていたそうで、実際「ロビンとマリアン」で復帰してますけど、そんな愛もへったくれもないホラー映画でカムバックしようなんて思いもしなかったはずです。

次の興味深い記事は、映画評論家の荻昌弘さんがインタビュアーの記事。

この号では東急文化会館の渋谷パンテオン、渋谷東急、東急レックス、そして名画座の東急名画座の4つの東急系列の劇場の支配人だった方と対談しています。

ここでも「エクソシスト」が凄かった話がされていますが、「ローマの休日」がもううちの名画座ではダメなんです、と語っています。もうヘップバーンじゃダメですからね、とも。

ここでも「エクソシスト」が凄かった話がされていますが、「ローマの休日」がもううちの名画座ではダメなんです、と語っています。もうヘップバーンじゃダメですからね、とも。また、リクエストで上位になったからといって、それを上映したらお客は来るかというと、そうでもないと語られています。

「ローマの休日」はいつもリクエストは上位、でもやってみるとダメ、と。

これ、いろいろわかるなー。

まず弁解させていただくと、「ローマの休日」は1970年のリバイバルの後、たった3年で1973年にもリバイバルしてます。

70年に封切館で上映された「ローマの休日」が名画座に流れ始めるのが71年とか72年。それを見た直後にまた73年にも封切館でリバイバルしたら、74年くらいから名画座にまた来るので、“ついこないだも見た”ってことになって、オードリーファンでも見に行かないですよね。

「ローマの休日」なら稼げるだろうってそんな短期間でリバイバルしたら、客足は落ちる一方。

73年だけでは懲りずに、また1977年にもリバイバルしちゃうんですから、そりゃオードリーの実際の人気とは関係なく、お客さんは来ないですよね。

さらに、今も上映中の「午前十時の映画祭」シリーズでも、以前は “みんなの声”って書き込みできるところがあったのですが、そこでのリクエストで「ローマの休日」って書いてる人がちょっと…。

さらに、今も上映中の「午前十時の映画祭」シリーズでも、以前は “みんなの声”って書き込みできるところがあったのですが、そこでのリクエストで「ローマの休日」って書いてる人がちょっと…。「午前十時の映画祭10FINAL」までで、「ローマの休日」って結局6回も上映してるんですよね。

2年に1回以上は上映してたんです。それなのに、“まだ見たことないので劇場で見たいです”って…。

去年もやってましたよ?その2年前も。みたいな感じで、もう何回上映しようと、そういう人は見に行かないんですよね、きっと!

おそらくTCエンタテインメントさんも「ローマの休日」なら需要あるだろうと、去年と今年と2回リバイバルしましたけど、劇場はガラガラでした。

コメントいただいた方の他の劇場でも似たような感じだったようで…。

オードリーのファンではなく、単なる「ローマの休日」だけの自称ファンって、去年も今年も見にいってなくてもやっぱり今年の「午前十時の映画祭」でまた「ローマの休日」ってリクエストするんでしょうね。

「ローマの休日」だけの自称ファンって、「麗しのサブリナ」以降はもう老けただの、三井住友銀行や創味食品さんのハコネーゼ の「ローマの休日」の使い方が冒涜だのってクレーム入れるような人たちで、正直、僕はオードリーファンとは別物だと思っています。

「ローマの休日」だけの自称ファンって、「麗しのサブリナ」以降はもう老けただの、三井住友銀行や創味食品さんのハコネーゼ の「ローマの休日」の使い方が冒涜だのってクレーム入れるような人たちで、正直、僕はオードリーファンとは別物だと思っています。ハコネーゼ 、せっかくオードリーをみれるチャンスだったのに、クレームで短期間で終了してしまいましたよね。

創味食品さんにCMの放送時間を訊いたときに、クレームが来ているのか尋ねたら、やっぱり相当来てたらしくて、せっかくCM好感度も高かったのに、ちょっと落ち込んでいるようでした。

2パターン目なんかは半月くらいで消えてました。

しっかりショーンから許可も得ていたので、オードリーがCMで使われたらオードリー・ヘプバーン財団から世界の恵まれない子供達にもお金が回って、オードリーも天国で喜んだだろうに…と思うと、「ローマの休日」だけの自称ファンって害でしかありません。

もちろん、60年代や晩年やいろんなオードリーも好きで、その中で「ローマの休日」が一番好きっていうオードリーファンは、「ローマの休日」だけのファンとは違いますからね。誤解無きよう。

次のオードリーは、草鹿宏さんの「マイ・フェア・レディ」のあらすじ4ページ。

次のオードリーは、草鹿宏さんの「マイ・フェア・レディ」のあらすじ4ページ。草鹿宏さんというと、当時インタビューが嫌いであまり自分のことを話さなかったオードリーの、知られている事柄から「物語」を組み立てて、本にされてました。

草鹿さんはヴィヴィアン・リーでも同じく物語を書いてらっしゃいましたけど、こないだNHKの「プロファイラー」って番組で、ヴィヴィアン・リーを取り上げていたときに、草鹿宏さんの創作「物語」を本当の「伝記」として扱っていたのはちょっとびっくりしました。

今のテレビマンって、事情に詳しくないから、それが物語か伝記かの見分けがつかないんでしょうね。

次のオードリーは、サントラ紹介のページで、「ティファニーで朝食を」のアルバムが再発することが載っています。

そして「ロードショー」の推薦盤になるとも。

そういえば、僕がオードリーのファンになった後で買ったこのレコードに、“「ロードショー」推薦”って帯に書いてありました。

そういえば、僕がオードリーのファンになった後で買ったこのレコードに、“「ロードショー」推薦”って帯に書いてありました。でも僕はこのアルバム、むしろオードリーのサントラの中では嫌いな方でした。

というのも、これ、本当のサントラじゃないから。

ヘンリー・マンシーニは当時、自作の映画のサントラを出す際に新たに録音し直して売ってたんですよね。

しかも編成も変えるし、アレンジまで変えちゃうんで、もう全然映画とは別物。

そのマンシーニの映画が全然思い浮かばない音が嫌いで、オードリー映画ではほとんど聞かないサントラでした。

その後、2000年代はじめの方にブート盤で出回っていた本当のサントラ(アウトテイクなどのボーナス・トラック入り)を手に入れ、それを聴いて本物の威力に大感激!

さらに2011年には抜粋盤の本物、2014年にはとうとう全曲の正規盤(ブート盤とはまた別のボーナス・トラック入り)が出たのでした。

やっぱり僕は映画でオードリーに沿っている本当のサントラの方がいいです。

その次のオードリーは、“5大ミュージカル映画とその聞き方、楽しみ方”というページで74年にリバイバルされた「マイ・フェア・レディ」などのサントラの紹介が載っているページ。

最初に「パリで一緒に」のオードリーが載ってます。

ここで載っている5大ミュージカルとは、「バンド・ワゴン」「ウエスト・サイド物語」「マイ・フェア・レディ」「メリー・ポピンズ」「サウンド・オブ・ミュージック」。

ここで載っている5大ミュージカルとは、「バンド・ワゴン」「ウエスト・サイド物語」「マイ・フェア・レディ」「メリー・ポピンズ」「サウンド・オブ・ミュージック」。これは今でも大して変わらないのではないでしょうか?「バンド・ワゴン」が外れて、「シェルブールの雨傘」か「ラ・ラ:ランド」など他の作品が入るかもしれません。

2022年にも「スクリーン」から“ミュージカル復刻号”というのが発売されましたが、その中での3大メインは「ウエスト・サイド物語」「マイ・フェア・レディ」「サウンド・オブ・ミュージック」でした。

ちなみに、オードリーが「サウンド・オブ・ミュージック」のオファーも受けていたことは何度もこのブログで書いていますが、もし「マイ・フェア・レディ」に出ていなければ、「サウンド・オブ・ミュージック」がオードリーだったかもしれません。

そして8月にリバイバルされた「マイ・フェア・レディ」の「ロードショー」での採点が載っていますが、今号の採点は福岡翼さんという方。「ロードショー」って、号によって採点する人が違うんですよね。そんなの一貫性がないじゃないですかぁ。

そして8月にリバイバルされた「マイ・フェア・レディ」の「ロードショー」での採点が載っていますが、今号の採点は福岡翼さんという方。「ロードショー」って、号によって採点する人が違うんですよね。そんなの一貫性がないじゃないですかぁ。まあここでの採点は85点になっています。すぐ上に書いてある「チャップリンの黄金狂時代」が90点で最高点になっていますが、「スクリーン」の双葉十三郎さんがひどい作品には10点というのも付ける辛口なのに対して、「ロードショー」ではポルノ映画でも60点とかあるので、あまり信用できないです。

その隣のページでは、名画座での映画会社との契約は、入場者数の歩合とかではなく、貸出料が1本1〜2万円だと書かれています。

日本での本当の歴代のヒット作品が、入場者数で計算すればわかるのに…と思いますが、それが出来ないのがこの名画座でのフィルムの貸し出しの契約だから、というのがわかりますね。

そこでも「エクソシスト」が日本史上最高の配給収入を挙げたことが書かれていますが、さらに後ろのページでも“ヒット映画総まくり”という対談記事で歴代のヒット作が載っています。

そこではある映画館の館主が、あまりの「エクソシスト」の大当たりに、“私が生きてる間に、こんなバカ当たりする映画はもうないでしょう”と言ったと書かれているのですが…。

実は73年から始まったオイルショックで、日本の物価は爆上がり。映画館の料金もどんどん上がっていくのですが、それにつれて日本での“史上最高”の配給収入もどんどん塗り替えられて行くのですよね。

「エクソシスト」の27億円でスゴイスゴイと言ってたら、すぐに翌年「タワーリング・インフェルノ」36億で更新、さらに同じ年の年末に「ジョーズ」が出て、その翌年にも50億円でまた更新。

78年には「スター・ウォーズ」が出て2位に付けるし、83年には「E.T.」が100億近くでまた更新、と「エクソシスト」はあっという間に忘れ去られて行くんですよね。

78年には「スター・ウォーズ」が出て2位に付けるし、83年には「E.T.」が100億近くでまた更新、と「エクソシスト」はあっという間に忘れ去られて行くんですよね。実際、僕がオードリー・ファンになった70年代後半には、もう「エクソシスト」のことは話題にもなっていなかったですね。

ここでも名画座では1本何万円っていうことで契約する、とかって書かれています。

さらにここでもオードリー関連が出てくるのですけど、誰かが “女性映画の大当たりは「ローマの休日」だろうね。入場料は150円くらいだったから、この興行ベストテンには入らないけれど、入場人員ベストテンを作れば上位入賞確実だ” などと述べていますが、チッチッチ。

対談してる人が興行評論家とか分配管理者という映画の専門家ではないからかもしれませんが、「ローマの休日」の50年代と74年の興行形態の違いを理解しておられないようです(74年と今も全然違うけど)。

50年代の上映期間は普通は1週間から2週間、ヒットしても3週間くらいが当たり前。

50年代の上映期間は普通は1週間から2週間、ヒットしても3週間くらいが当たり前。大ヒットして客足の落ちなかった「ローマの休日」でも封切館で5週と3日で興行を打ち切っています。それでも当時は超ロングラン。

ヒットしたら延々上映するっていうのは、日本では1960年に公開された「ベン・ハー」くらいから。

なので入場人員を数えても、早々に打ち切った「ローマの休日」が、何百日も上映している作品(「アラビアのロレンス」「ウエスト・サイド物語」など)に勝てるわけがないんですよね。

でも対談の中には当時のキネマ旬報の編集長や、司会は映画評論家の日野康一さんがいるから、その辺の事情はご存知だと思うのですがね。

全国の74年8月の映画館の情報のページでは、スカラ座で「マイ・フェア・レディ」が上映中であるとか、神戸の名画座の、甲南朝日では「シャレード」が、ビック映劇では「暗くなるまで待って」が上映予定になっていて羨ましいなーと思います。

最後のオードリーは裏表紙の裏で、集英社の出している映画音楽のレコードの6枚組セットの宣伝で「マイ・フェア・レディ」の画像が使われています。

最後のオードリーは裏表紙の裏で、集英社の出している映画音楽のレコードの6枚組セットの宣伝で「マイ・フェア・レディ」の画像が使われています。当時はこういった映画音楽のレコードのセットが色んな会社から出てました。特に出版社系の会社から出てるものは、ページ数の多いジャケットサイズの分厚い本が付いていました。

当時はオイル・ショックでなんでも値上がりしてしまい、こういう値段のわりに贅沢なレコードのセットも急激に廃れてしまうんですけどね。

2024年07月04日

「ロードショー」1974年11月増刊号Joy

今回は1974年9月に発行された、「ロードショー」11月増刊号「Joy」の紹介。

今回は1974年9月に発行された、「ロードショー」11月増刊号「Joy」の紹介。過去に2回「ロードショー Joy」の紹介をしてきましたが、これが最後の紹介となります。

今までのは1974年1月号と1974年夏休み号でしたが、この11月増刊号以降はアラン・ドロンとブルース・リーだけになってしまって、オードリーは関係なくなるので。

そしてアラン・ドロンとブルース・リーの人気の衰退によって、この「ロードショー Joy」自体が消滅してしまいます。

以前にも書いてますが、サイズがB4(257✕364mm)と巨大で、保存に困るサイズ。

たぶん本屋さんでも売り場に困っただろうな〜と思います。

表紙は通常の4色に加えて、特色の蛍光グリーンと蛍光オレンジが使われています。

これらの色は画像ではうまく再現できないんですよねー。特に綺麗なオレンジは、RGBの世界でも出せないんです。

さて、この前の号の74年夏休み増刊号のオードリーの部分の出来が良すぎて、今号も手に入れるまでは期待したのですが、かなりガッカリでした。

表紙周りを入れて全100ページで、内容は当時人気のあった10大スターの特集という布陣。

アラン・ドロンとブルース・リーが本文15ページ+折り込みピンナップ+大型付録ポスターと最大のページを割かれているのですが、オードリーはそれに次ぐ本文10ページ。

まあオリビア・ハッセーとナタリー・ドロンが本文8ページと折り込みピンナップ(2ページ扱い)というのがありますので、同率3位というところでしょうか。

本誌の毎月の人気投票でも、当時オードリーはオリビア・ハッセーとナタリー・ドロンと三つ巴のトップ争いで、しょっちゅう1位が入れ替わっていました。

正直、なぜこの時期にオリビア・ハッセーとナタリー・ドロン??と今でも思います。オリビア・ハッセーは代表作1968年の「ロミオとジュリエット」から何年も経ってますし、ナタリー・ドロンも68年「個人教授」一発屋さんのイメージですし。

まあその後も「ロードショー」は不可解な人気投票の結果が多くて、あまり時代を表していない気がします。

と脱線しましたが、前回の夏休み増刊号が珍しいカラー画像ばかりで構成されていたのに対して、今回はカラーもモノクロもほとんどがどこかで見たものばかり。

最初の「マイ・フェア・レディ」の画像は初公開当時の「スクリーン」だか「映画の友」だかの特集で載っていた画像なので、僕には全然珍しく無いのですが、もしかしたらこれは他の人には珍しいものかも。

次ページからのモノクロの「緑の館」「パリの恋人」「麗しのサブリナ」、そして50〜51年ごろの英国での宣伝写真はどれも全然珍しくないですね。

その次のカラーの1959年ごろのポートレートはこれらの中ではちょっと珍しい方ですが、それでも何かには収録済み。

次の「ティファニーで朝食を」2点はどちらも平凡の極み。

それらの中で、唯一いまでもレアと言えるのがその次の「パリで一緒に」の画像。

もうこの号はこの画像だけでもっている!!と言っても過言ではないくらい。他のどの写真集にも収録されていません。

昔からオードリーの写真集というと、作品の人気度によってページ数が変えられていたりするんですが、そうすると「ローマの休日」「ティファニーで朝食を」なんかはもう見飽きた画像ばかりになってしまうんですよね。

新しい写真集を買ったのに、内容は今まで買ってたのと同じようなもの…みたいな。

編集してる人も別にコアなオードリー・ファンではなさそうなので、他の写真集に載ってるとか知らなくて、また同じ画像を使ってしまうという悪循環。

なので最近は平凡写真集ばかりが出版されてるんですよね。そんなの、コアなオードリー・ファンには売れませんって。

でも「パリで一緒に」なんかはあまり載ってないので、逆にこういう新鮮な画像が残ってるわけですね。

「パリで一緒に」は初公開当時の映画パンフレットはモノクロページばかりだったのでカラーが載ってなくて、72年リバイバルではカラーページはあるものの、載ってる画像は映画そのままのキャプチャー画像ばかり(しかも粗い)という有様だったので、本当のカラーはほとんど日の目を見てないんですよね。

だから「妖精の詩」という写真集は、それまで見たことのない「パリで一緒に」のカラー画像を大量に載せてくれていて(それ以外もレアもの画像ばかり)、他に類を見ない超優秀写真集に仕上がっていたんですけどね。

もったいないのは「妖精の詩」は色校正までコート紙で進められていたのに、印刷する際に編集者の許可なくマットコート紙に変更されてしまい、色目が濃くなってしまった、ということがあったそうです。

この「Joy」でも、モノクロページは黄色くなっているのに、カラーページはコート紙だったおかげでほとんど変色していません。コート紙強し!

最後の「シャレード」画像も残念ながらよく見るものですね。

まあ表紙に書いているように“読んでそれからピンナップ!”な雑誌なので、文章はほとんどありません。オードリーのページにも、最初の「マイ・フェア・レディ」のカラーで2行ほど書かれてるだけです。

というわけで、見るだけの号なのですが、その見る部分も今号はちょっと不完全燃焼でした。

おすすめ度:★★(「パリで一緒に」の画像だけが取り柄)

2024年05月04日

オードリー・ヘプバーン生誕95年! 「ロードショー」1974年8月号

今日はオードリーのお誕生日になります。もしまだ生きていたら95歳ですね。

今日はオードリーのお誕生日になります。もしまだ生きていたら95歳ですね。そう考えると、たった63年の生涯がやっぱり少なく感じてしまうのと、もう亡くなってから32年も経ったのか…と思いますね。

さて、なので今回はオードリーの特集をしている記事を紹介しようと思いました。

「ロードショー」から1973年8月号と1974年の8月号、どちらにもオードリー特集があるのでどっちにしようかと考えましたが、74年の方はカラーで綺麗なんですが、文章が渡辺祥子さん。

読んでみると、うーん…。これは渡辺さんのいつもの “本当にオードリーを好きなの?”という違和感があって、文章をこき下ろしそうなので、それはオードリーの誕生日にふさわしくない!ということで73年の方にしました。

73年の方はオードリー評論家としてオードリーのファンにも人気の高い南俊子さん。

73年の方はオードリー評論家としてオードリーのファンにも人気の高い南俊子さん。これなら安心して読めますね。

さて表紙は発売時の73年ではなく60年代前半の若い頃のアラン・ドロン。

やっぱり今見てもとんでもなくイケメン!惚れ惚れしてしまいますね。

70年代は映画雑誌の表紙は女性だった時代。その中で表紙を取れるんですから、いかに当時人気があったかですよね。

「ロードショー」の毎度ながらの印刷の綺麗さも相まって、ものすごく美麗なアラン・ドロンになっています。ファンは喜んだでしょうねー。

この号では特集以外では毎月の人気投票とヘンリー・フォンダのページにオードリーがいます。

今月のオードリーは先月から1歩後退して第2位。写真は「暗くなるまで待って」のもの。1位はナタリー・ドロンです。

ヘンリー・フォンダのページでは「戦争と平和」の画像が載っています。

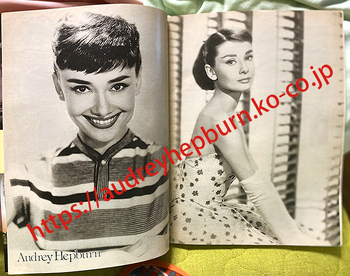

さて早速オードリーのページですが、2色刷りのところで8ページの特集。

さて早速オードリーのページですが、2色刷りのところで8ページの特集。最初のページは「麗しのサブリナ」のおなじみの画像と、「おしゃれ泥棒」のアメリカ版ポスターのイラスト。

このイラスト、僕は嫌いなんですよね。オードリーの顔も怖いし、衣装がダサい!「おしゃれ泥棒」でのオードリー、こんなダサい服着てません!

現在発売されているブルーレイがこのイラストのジャケットなんですけど、このダサさのために買ってません。

次のページは “ヘアーと帽子とオードリー”というページ。

次のページは “ヘアーと帽子とオードリー”というページ。帽子はオードリーと帽子で写真集が作られるほどなので、どれも似合ってますね。

そして髪型は「いつも2人で」のものが多いですね。そして、オードリーが女優時代に一番長くやっていた「噂の二人」や「パリで一緒に」「マイ・フェア・レディ」の頃の髪型が無いですね。

めくってその次のページはオードリーの映画と相手役を載せたページ。なので、主な男性共演者が2人いる「麗しのサブリナ」と「戦争と平和」は2枚載っています。

文章では共演者がおじさまが多いということで、例によってオードリーはおじさまキラーだと書かれていますが、僕はそれがなぜなのかというのは以前もうひとつのブログ「おしゃれ泥棒、オードリー・ヘップバーン!」の方で考察しています。

文章では共演者がおじさまが多いということで、例によってオードリーはおじさまキラーだと書かれていますが、僕はそれがなぜなのかというのは以前もうひとつのブログ「おしゃれ泥棒、オードリー・ヘップバーン!」の方で考察しています。次のページは “オードリーのおしゃれコレクション”ということで長沢節さんが書いておられますが、オードリーのページにオードリーと関係ないこんな1ページ丸々使った大きなイラストはいらないです。

やはりオードリーのページですから、オードリーの画像を載せて欲しかったです。

ここでの長沢節さんの文章では、10年前にバレンシアガのファッションショーで正面にオードリーが座ったこと、大きく開いた襟ぐりからオードリーの洗濯板のような胸が丸見えだったこと、ショーが終わった時に立ち上がったオードリーの脚が意外と太いのでびっくりしたことが書かれています。

ここでの長沢節さんの文章では、10年前にバレンシアガのファッションショーで正面にオードリーが座ったこと、大きく開いた襟ぐりからオードリーの洗濯板のような胸が丸見えだったこと、ショーが終わった時に立ち上がったオードリーの脚が意外と太いのでびっくりしたことが書かれています。別にがっかりしたとかそういうことはなくて、痩せた女性が好きな長沢節さんはすっかり興奮してたそうで、オードリーの後ろに貼り付いて階段を降りたそうです。

ここで乗っている画像は、「ティファニーで朝食を」「マイ・フェア・レディ」「シャレード」「暗くなるまで待って」のものは本来カラーですね。

最後のページは「いつも2人で」のものが多いですね。70年代前半にファッションのことを語ろうとすると、やはり時代の流行的に「いつも2人で」関連が多くなるのは当然かなーとも思います。

2024年01月20日

没後1年の時の「ロードショー」1994年2月号

今日は、オードリーの没後31年になります。

今日は、オードリーの没後31年になります。(といっても、スイスと日本では時差があるので、オードリーが亡くなったのは日本では21日の午前3時。)

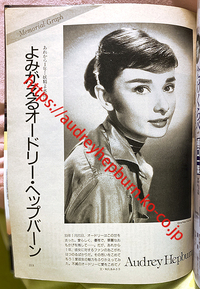

ということで、今回は没後1年の時の雑誌「ロードショー」1994年2月号(93年12月21日発売)でのオードリー・ヘプバーン特集を紹介。

「ロードショー」なので、“よみがえるオードリー・ヘップバーン”とヘップバーン表記になっていますね。

表紙はメグ・ライアン。90年代はロマンティック・コメディの女王って言われて人気がありましたね。

でもロマコメばっかりじゃない感じもあって、なんか全然毛色の違う似合わない作品にも出てたイメージがあるんですよね。

この号ではまず目次のページにカラーの「マイ・フェア・レディ」が小さく載っています。

この号ではまず目次のページにカラーの「マイ・フェア・レディ」が小さく載っています。コート紙を使っているんですけども、紙の厚さがペラッペラなので、あまり印刷も綺麗じゃありません。

次のオードリーは、本文のペラッペラマットコート紙のFOXスクリーンフレンドの広告。

この頃になると、FOXスクリーンフレンドもチラシ屋さんみたいになってますね。

オードリーはまだまだ人気があるので、オードリーだけのコーナーも設けられています。

載っている画像は89年リバイバルの「戦争と平和」のもの。あとはカラーポートレートでも「マイ・フェア・レディ」のものが載っていますね。

その次は毎月読者投票されていた“あなたが選ぶ3大ベスト”っていうページでの発表。

その次は毎月読者投票されていた“あなたが選ぶ3大ベスト”っていうページでの発表。当時人気のあったジョディ・フォスター、シャロン・ストーン、デミ・ムーア、ウィノナ・ライダーなどの当時の超売れっ子たちに混じって、メグ・ライアンとジュリア・ロバーツに挟まれた第6位。

先月の11位からジャンプアップしています。

男優ではこの号で特集されていた突然死のリバー・フェニックスが2位に入っているのと、この当時はまだ代表作は出ていないものの、ブラッド・ピットが3位、レオナルド・ディカプリオが10位と、イケメンには敏感ですね。

男優ではこの号で特集されていた突然死のリバー・フェニックスが2位に入っているのと、この当時はまだ代表作は出ていないものの、ブラッド・ピットが3位、レオナルド・ディカプリオが10位と、イケメンには敏感ですね。当時から今でもずっと大人気のトム・クルーズもいれば、最近はトンとお見かけしないケビン・コスナー、エドワード・ファーロングなどの名前が見えますね。

その次は1993年に公開された作品のチラシ図鑑のページ。

1993年というと、「初恋」がリバイバルされてますよね。ここでは6月公開のページに登場。(あ、去年リバイバル30周年の紹介するの忘れた!)

当時はビデオ時代だったので、ビデオ発売されているものはその情報も載っています。

「初恋」はフナイから3500円で出てたのがわかりますね。

「初恋」はフナイから3500円で出てたのがわかりますね。さて今号の目玉、オードリーの特集は巻末です。モノクロで14ページ。

紙がペラッペラマットコートなので、黄色く変色してしまってます。ホント、マットコート嫌い!

文章は和久本みさ子さんって方なのですが、オードリーの経歴に結構お詳しいようなのです!

オードリーの兄のアレクサンデルがシェル石油で横浜にいた、そのため母エッラが横浜で「昼下りの情事」を見た、CMはウィッグとワールド、などなど。

結構コアなファンでないと知らないようなことも書いています。

いやー、ちょっとお話ししたいなー。

最初にめくると、有名な「ローマの休日」や「初恋」の画像。

最初にめくると、有名な「ローマの休日」や「初恋」の画像。このページは「麗しのサブリナ」も「戦争と平和」のダンスの練習をするオードリーも含めて、割と平凡な画像。

次にめくったページでは、大きく扱われているショーンとの写真や、「ローマの休日」でアカデミー賞を受賞した時のものではなく、小さく扱われている「噂の二人」撮影時のメルとの画像や、ドッティと一緒の写真の方がレア。

次のページにはオランダの“オードリー・ヘプバーン通り”の写真が大きいのが嬉しいですね。あとお葬式の写真。

前にも書きましたが、“オードリー・ヘプバーン通り”は今も有りますが、かなりひっそりとした小径です。一部は工事中で道が無くなっています。

その次は「パリの恋人」と「ローマの休日」のポートレート。

その次は「パリの恋人」と「ローマの休日」のポートレート。「ローマの休日」と言っても、実際は「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」の撮影の間に撮られたポートレート。髪型が「ローマの休日」でも「麗しのサブリナ」でもないでしょ?

でも日本では「ローマの休日」公開が54年までずれ込んだため、このポートレートもよく「ローマの休日」のパンフレットなどで使われていました。

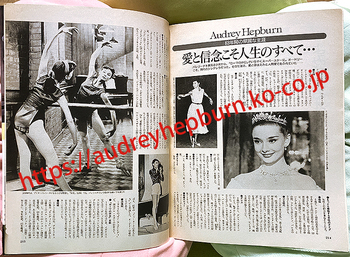

次の見開きページではオードリーのファッションを紹介。

次の見開きページではオードリーのファッションを紹介。特に目新しい画像はないけど、一般的には「おしゃれ泥棒」のものがレアかな?でもこれは本当はカラーです。

その次と最後のページではオードリーの日本公開作品を画像と主に紹介。

なので、「ニューヨークの恋人たち」や「モンテカルロへ行こう」のものはありません。

なんとなく、写真の大きいのは代表作という扱いなんじゃないか?という気がします。

なんとなく、写真の大きいのは代表作という扱いなんじゃないか?という気がします。さて、「ロードショー」がオードリーを大事にしてくれなかったことは、ここでも折に触れては書いているのを以前から来てくださってる方はご存知だと思います。

「ロードショー」の黎明期(72年〜74年)はオードリーをたくさん載せてくれていましたが、「ロビンとマリアン」以降はみるみる扱いが小さく雑になってしまいます。

というか、ほとんど取り上げてくれませんでした。

オードリーが亡くなった時も追悼写真集を出すことはおろか、本誌の表紙にすら取り上げてくれなかったという…。

オードリーが亡くなった時も追悼写真集を出すことはおろか、本誌の表紙にすら取り上げてくれなかったという…。それでもまだこの没後1年の時はモノクロながら特集を組んでくれていましたが、多分これが本誌での最後のオードリー特集だったと思います。

これ以降は鼻にも引っ掛けないようになっていきます。

このあとは1995年4月号で “Roadshow文庫”という付録でオードリーを特集しましたが、それが本当に最後。

以降は僕も「ロードショー」を一切買っていません。

以降は僕も「ロードショー」を一切買っていません。「スクリーン」はその後も没後何年とか生誕何年、あるいは「スクリーン」の記念号などでオードリーを取り上げてくれるのですが、「ロードショー」は本当に何もなし。

時折過去の表紙でオードリーの画像が載ることもありましたが、それくらいで買うほどのこともなく、という感じでした。

そしてそのまま紙媒体の「ロードショー」は2009年1月号(2008年11月21発売)をもって廃刊になっていますね。

そしてそのまま紙媒体の「ロードショー」は2009年1月号(2008年11月21発売)をもって廃刊になっていますね。かつては“感じる洋画雑誌”とか“洋画雑誌のNo.1” を謳っていたのに、末期は邦画の割合も多くて、なんの雑誌やらわからなくなっていました。

そのころの「SCREEN」はまだ完全な洋画雑誌でしたが、今や「SCREEN」も邦画の割合がすっごく高くなってますね。これも末期症状なのでしょうか?

この「ロードショー」と同時発売だった1994年2月号の「スクリーン」でも、もちろんオードリーの没後1年ということで特集があるのですが、そちらは10ページしかなくて、画像の点数も圧倒的にこの時は「ロードショー」の方が多かったんですよね。

この「ロードショー」と同時発売だった1994年2月号の「スクリーン」でも、もちろんオードリーの没後1年ということで特集があるのですが、そちらは10ページしかなくて、画像の点数も圧倒的にこの時は「ロードショー」の方が多かったんですよね。まあ「スクリーン」の方は使っている紙がコート紙だったんで、今でもそんなに変色しておらず、その点では勝ってるんですが、なんか「ロードショー」の方が画像とかが充実してたというのは意外な感じもします。

結果的にはこの号は「ロードショー」によるオードリーへの最後のはなむけだったのでしょうかね。

同じ1994年2月号の「スクリーン」の紹介は、またいつか機会があればということで。

2023年08月25日

「戦争と平和」リバイバル50周年 「ロードショー」1973年10月号

本日より「ローマの休日」4Kレストア版が全国の映画館でリバイバル公開されています!

映画パンフレットもあるので、ぜひ皆さん劇場で買ってみてくださいねー。

はい、今日は「戦争と平和」が1973年8月25日にリバイバルされてからちょうど50年になります。10月26日まで9週も続映したことなんかはこないだの「スクリーン」の1973年10月号で書きましたんで、今回はそのライバル誌、「ロードショー」の1973年10月号(8月21日発売)を紹介。

はい、今日は「戦争と平和」が1973年8月25日にリバイバルされてからちょうど50年になります。10月26日まで9週も続映したことなんかはこないだの「スクリーン」の1973年10月号で書きましたんで、今回はそのライバル誌、「ロードショー」の1973年10月号(8月21日発売)を紹介。

オードリーが亡くなった時は、表紙以外はマットコート紙になっていた「ロードショー」ですけど、この時はまだグラビアでツルツルのコート紙をたっぷり使ってます。

なので発行から50年経ってる今見てもまだカラーは綺麗。

なんで今、劣化・変色していくマットコート紙がメインで使われているのか、全然わかりません。表面が凸凹した上質紙は論外。

「SCREEN」やオードリーの写真集なんかでもマットコート紙ですもんね。

きっと今発売される本の方が、30年前の本より早く劣化していくと思います。

僕がオードリーの写真集を出すなら、絶対の絶対にコート紙を使いますとも!

さて、表紙はキャサリン・ロス。70年代にとても人気のあった女優さんですね。垂れ目がめっちゃキュートでした。

でも結局代表作って60年代の「卒業」と「明日に向かって撃て!」だったような…。

今回の紹介は「戦争と平和」のリバイバル紹介がメイン…のはずなんですが、実は違うんです!

今回の紹介は「戦争と平和」のリバイバル紹介がメイン…のはずなんですが、実は違うんです!

もっとスゴいオードリーのページがあるんです!

この時期の「ロードショー」は最初に分厚めのコート紙でカラーグラビアが始まって、途中からちょっと薄めのコート紙に変わります。

オードリーはその薄めに変わった最初に、7ページを使って特集されてます。

まずはジバンシィの「ランテルディ」が発売された時の宣伝写真の別ショット。

ジバンシィの宣伝で使われるくらいですから、もちろん衣装もジバンシィなんでしょう。

香水「ランテルディ」は、香りが製作されたのは1957年ですけど、一般に市販されたのは「マイ・フェア・レディ」の頃。

それまではオードリー以外には“禁止(ランテルディ)”された香りだったわけですね。

この写真も62年か63年に撮られたものでしたっけ。62年というと「パリで一緒に」「シャレード」を撮影して、63年は「マイ・フェア・レディ」を撮影してましたね。この写真も「マイ・フェア・レディ」の雰囲気が漂います。

その次も「マイ・フェア・レディ」の頃、その次は「ティファニーで朝食を」の宣伝写真、めくって2ページは「シャレード」「マイ・フェア・レディ」の頃の写真、そして「ティファニーで朝食を」の頃の宣伝写真×2と続きます。

いやー、こんなのやってくれちゃったら、絶対買うでしょーっ!

いやー、こんなのやってくれちゃったら、絶対買うでしょーっ!

この時期の「ロードショー」って本当にスゴイ!カラーの印刷も綺麗だしね。

もしこの時期に中学生くらいで映画雑誌を買ってたとしたら、「スクリーン」と「ロードショー」、どっちを買うか毎月悩んでいたと思います。

どっちも捨てがたい!でも中学生くらいのお小遣いでは両方買うのは難しいですしね。

でもオードリーの画像の2枚目と4枚目のは裏焼きですね(赤いノースリーブで手を組んでいるのと、白い帽子のスーツを着ている画像)。

鼻が逆向きになってるし、赤いスーツのはレディースなのに、前ボタンが逆になってるでしょ?

赤いノースリーブの画像は、「カタログ オードリー・ヘプバーン」で正向きで収録されています。

「ティファニーで朝食を」のアップのは、本当にオードリーが嫌いな右側から撮らせています。「ティファニーで朝食を」と「パリで一緒に」の時期だけ、右側からを撮影を許可している画像があるんですよね。なんででしょうね。

でもやっぱりお鼻がこちら側からだと綺麗さが減っちゃいますね。

文章では、“50年代後半から60年代をへて現在まで、最も人気の高いスター女優として生き残っていることは、本当に途方もないこと”だと書かれているのですが、73年当時でこれですから、そこからさらに50年経って、やっぱり最も人気の高い女優なんですからスゴイですよね!

しかも今やそれが日本だけじゃなく、80年代後半にやっとオードリーの凄さを再認識した世界にまで広がって行ってるんですから、完全に唯一無二の大スターになっちゃいましたね。

しかも今やそれが日本だけじゃなく、80年代後半にやっとオードリーの凄さを再認識した世界にまで広がって行ってるんですから、完全に唯一無二の大スターになっちゃいましたね。

この号にはサイレント映画時代のスター、バスター・キートンの、「キートンの蒸気船」(1928)、「キートンの鍛冶屋」(1922)のリバイバル紹介も載ってて、それもすっごい古いなーと思うのですが、1973年当時の1922年ですから、まだ50年くらい。

それが今年は70年前の「ローマの休日」をリバイバルなんですから、ホント凄い!

他にはこれもよく言われたことですが、オードリーは街の妖精であるとも書かれています。“「緑の館」のオンディーヌがつまらなかったのは物語の妖精そのものにしたから”と書かれています。

ちょっと役名がこんがらがって間違ってますけど、まあ言いたいことはわかります。

でも僕が思うのは、「緑の館」の失敗って本当に森の妖精にしたからなんでしょうかね?監督の夫メル・ファーラーのせいでは…?

「緑の館」のリーマは “森の妖精のような少女”であって、実際は本当の妖精ではない。

ところが舞台「オンディーヌ」では本当に本物の水の妖精を演じて、その年の舞台で最高の賞のトニー賞を獲ってますよね。

もちろんオードリーのオンディーヌは残されていないので見たことないですけど、妖精役が悪いわけではないのでは?と思うのですよね。

舞台独特の演技と違って、リアルさを求められる映画での妖精という役で、CGや特撮の発達していない50年代で観客に納得させられるのか、という問題はあるのですが(当時舞台で大ヒットだった「オンディーヌ」の映画化に、映画会社が揃って尻込みしたのはまさにこの点だっただろうと思います)、監督が他の巨匠の誰かであったならば、もっと違う結果になったのでは?と思うのですよね。

舞台独特の演技と違って、リアルさを求められる映画での妖精という役で、CGや特撮の発達していない50年代で観客に納得させられるのか、という問題はあるのですが(当時舞台で大ヒットだった「オンディーヌ」の映画化に、映画会社が揃って尻込みしたのはまさにこの点だっただろうと思います)、監督が他の巨匠の誰かであったならば、もっと違う結果になったのでは?と思うのですよね。

他にもオードリーが流行らせたもののことが書いてあります。「ローマの休日」から“ヘプバーン・カット”、「麗しのサブリナ」から“サブリナ・シューズ”と“トレアドル・パンツ”、「昼下りの情事」から真ん中分けのボブ・スタイル、「ティファニーで朝食を」では部分的に染めた髪とヘアスタイル、など。

“トレアドル・パンツ”のことは“サブリナ・パンツ”と書かれていませんね。「昼下りの情事」の髪型もページボーイと言われていました。

「ティファニーで朝食を」のような部分染めは今はポイントカラーと言うそうですね。

それと、今では「ローマの休日」が“ヘプバーン・カット”と言われてますけど、「ローマの休日」の公開は日本では1954年4月ですから、もうその時期に出回っているオードリーの写真はというと、「麗しのサブリナ」も撮影は終了してるし、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」の間に撮ったポートレート写真も出回ってるわけですね。

だから当時のオードリーの髪型を真似たい女性が切り抜きを持って行くときには、「ローマの休日」、「麗しのサブリナ」、ポートレート写真が混在してたんだろうと思うんです。

なので、当時の“ヘプバーン・カット”が流行ったのは「ローマの休日」からだということは否定はしませんが、髪型は実は世の中に混在していた、と思います。

なので、当時の“ヘプバーン・カット”が流行ったのは「ローマの休日」からだということは否定はしませんが、髪型は実は世の中に混在していた、と思います。

実際、「ローマの休日」のパンフレットでも表紙の写真はポートレート写真のものがあって、「ローマの休日」の髪型とは違いますしね。

なので、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」の間に撮られたポートレート写真は、パラマウントの公式のものでも「ローマの休日」と言われたり、「麗しのサブリナ」になってたりと定まっていません。

それと、オードリーにはラテン的なものが一番縁遠いように思われるのにパリを舞台にした話が多いのは、パリに住んでいる人のパリではなく、映画が作り出した途方もなく美しいパリ、パリ的すぎるパリにピッタリと合っているからでしょうと書かれています。

確かに、他の本で見たんですけど、当時のフランスの女優さんと並ぶとオードリーってフランスの感じがないんですよね。

ところが他のアメリカの女優さんと並ぶと思いっきりヨーロッパ、それもパリ的な感じ。

アメリカ人の見たパリジェンヌ、人間の街の妖精、にハマるオードリーって、なんか作り物っぽい役が似合うのか?と思いますけど、作り物じゃなくて血を通わせ、夢や憧れにしてしまうのがオードリー・マジック。

それにオードリーの役は当時の他の女優さんよりよっぽど自分を持って主張する重要な女性の役ばかりですよね。

同時期に活躍した、金髪で色気のある女性はちょっとおバカって役のマリリン・モンローや、作家 橋本治氏によると「美人は何もしなくてもいい。そこにいてくれるだけで。」を実践してたような役のグレース・ケリーを考えると、それらの当時の男性が考えるステレオタイプのお飾り女性の役に比較すると、オードリーの役の自分から動く女性ってのがいかに当時貴重であったかがわかります。

同時期に活躍した、金髪で色気のある女性はちょっとおバカって役のマリリン・モンローや、作家 橋本治氏によると「美人は何もしなくてもいい。そこにいてくれるだけで。」を実践してたような役のグレース・ケリーを考えると、それらの当時の男性が考えるステレオタイプのお飾り女性の役に比較すると、オードリーの役の自分から動く女性ってのがいかに当時貴重であったかがわかります。

マリリン・モンローはそんな役ばかりやらされるのがイヤで演劇学校に行って演技を勉強しますし、グレース・ケリーは与えられたお飾りの役を拒否すると会社から給料停止の処分を受けたりしてます。

そんな中オードリーは自分の選んだ役だけを演じてこれた、というのは恵まれてたんですよねー。

だって、当時の脚本家ってほぼ男性ですよ。オードリー作品で女性が脚本を書いたのは「緑の館」くらい。でもそれも原作は男性ですしね。

そんな男に都合のいい女の役がほとんどの時代の中で、男性に媚びることなく対等に付き合う女性を演じられた、というのはオードリーにとって非常に幸運なことだったと思います。

でも、“それってむしろ女尊男卑やん”というような主義主張だけのウザイ女性というわけでもなく、綺麗なカラーで柔らかい素材のドレスも着て、女性としての特権も最大限に楽しんでいる、という女性なんですよね。

今年また「午前十時の映画祭」で上映された「マイ・フェア・レディ」も、見た人の中に“最後、ヒギンズの所に戻って行くのが理解できなかった”って意見もよく見かけましたが、それも映画の中で選び取っているのはイライザの方ですしね。

今年また「午前十時の映画祭」で上映された「マイ・フェア・レディ」も、見た人の中に“最後、ヒギンズの所に戻って行くのが理解できなかった”って意見もよく見かけましたが、それも映画の中で選び取っているのはイライザの方ですしね。

ヒギンズは結局イライザに選んでもらうまで何もできなかった、ということですし。

なので今の女性が見ても、“何、この役!”って不満に思われない普遍的な役を多く演じてたから、今までずっと愛されてきたってこともあるんじゃないでしょうか。

とまあ、また例によって脱線しましたけど、次のオードリーが「戦争と平和」のグラビア紹介。

当時はレイアウトも同じ月の「スクリーン」より「ロードショー」の方がやっぱりオシャレ。

ここでは「戦争と平和」は9月公開ってなってますが、8月25日から前倒しで公開されたということは、その前に丸の内ピカデリーで公開していた1973年版の「トム・ソーヤーの冒険」っていう70mmのミュージカル映画がコケたんでしょうね。

「ウエスト・サイド物語」「マイ・フェア・レディ」「サウンド・オブ・ミュージック」と70mm大作のミュージカルが特大ヒットしたせいで、柳の下のドジョウ狙いで当時は続々と高予算をかけて70mm大作のミュージカルが製作されました。

が、その後はことごとくコケていってますので、「トム・ソーヤーの冒険」ももう時期的には最後に近い、本当に虚しい一打だったのでしょうね。日本版Wikipediaには単独の映画の項目も無いですし、かろうじて原作の「トム・ソーヤーの冒険」のところに1行記述があるだけです。

そんな中でオードリーの「戦争と平和」は安定して稼げる映画だったのだと思います。

映画のストーリーは後ろの上質紙のページに乗っています。

次のオードリーは、「ロードショー」では年1の人気投票とは別に、毎月やっていた方の人気投票の結果のページ。

今月号のオードリーは先月の2位から上がって1位になっています。2位は先月1位だったナタリー・ドロン。

今月号には映画監督のシリーズで、テレンス・ヤング監督のことも書かれているのですが、それまでは007シリーズや「暗くなるまで待って」などで良作・ヒット作を撮っていたヤング監督で、「暗くなるまで待って」のこともちょこっと書かれています。

で、ここで語られているこれまでの失敗作というのがオードリーの元夫のメル・ファーラーも関わった「うたかたの恋」だそうです。

で、ここで語られているこれまでの失敗作というのがオードリーの元夫のメル・ファーラーも関わった「うたかたの恋」だそうです。

でもこれ以降のヤング監督は、完成したばかりだという「アマゾネス」から内容的にもひどい作品が多く、ヒットからも遠ざかってしまいましたね。

上質紙のページでは芳賀書店のシネアルバムの宣伝が乗っていますね。ここでオードリーの小さい写真も。

73年だから、まだ発行している巻数は16巻のクリント・イーストウッドまで。9月にヴィヴィアン・リーが刊行予定です。

この号での最後のオードリーは、昭和29年(1954年)の日本での洋画界を語る河上英一さんという方の “懐かしの名画ライブラリー 妖精オードリーを生んだ「ローマの休日」”という文章。

最初に昭和29年に何があったかということで、いいことは全く書かれずに、惨事や大事件が語られています。これだけ読むと、1954年が怖くなりますね。

映画界では入場税が地方税から国税になって、入場料が値下げしたそうです。また、前年(53年)年末に公開された「聖衣」から始まったシネマスコープですが、54年年末には上映できる映画館が全国で30館になったそう。

映画界では入場税が地方税から国税になって、入場料が値下げしたそうです。また、前年(53年)年末に公開された「聖衣」から始まったシネマスコープですが、54年年末には上映できる映画館が全国で30館になったそう。

1954年に公開された洋画は136本だったそうです。

「ローマの休日」に関しては、ウィリアム・ワイラー監督にしては小品だが、ロマンティックな雰囲気の中で人生の哀歓別離が甘く描かれた優れた映画であったとが述べられています。

また「ローマの休日」がケタ違いのヒットを飛ばしたこと、後続作品の都合で38日間しか興行できなかったが、1日平均8568人観客を動員して、断然他の追随を許さなかったことが書かれています(年間第1位ヒット)。

「ローマの休日」は1日6回上映ですから、1回の上映で平均1428人来たことになりますね。上映した日比谷映劇の座席数は1370席ですから、ほぼいつ見に行っても立ち見ありの状態。席は争奪戦です。

気になる後続作品ってなんやろ?って思って調べると、フレッド・ジンネマン監督の「山河遥かなり」でした。

でもこの時期の公開らしい15日で上映を終えています。

もしかしてそれ以降の作品が押してたのかな?とさらに調べると、「陽気なドン・カミロ」14日間、「忘れじの面影」10日間、「スミス都へ行く」13日間とどれも短期間で終了しています。

もしかしてそれ以降の作品が押してたのかな?とさらに調べると、「陽気なドン・カミロ」14日間、「忘れじの面影」10日間、「スミス都へ行く」13日間とどれも短期間で終了しています。

さらにその次の「恐怖の報酬」(年間第8位)が27日間で好調だったくらいですかね。

ずっとお客が減らなかった「ローマの休日」の上映を止めてまで上映しないといけなかったのかな?と疑問に思いますね。

今はすっかり忘れ去られていて、そんなにヒットしたように思えない作品なのに、各作品1ヶ月くらいずっと上映してる有楽座に後続作品なんて振っちゃえばいいのに!と思います。

同じ東宝系の劇場なのに、融通は利かなかったんでしょうかね?

まあ当時は各劇場に劇場支配人がいたので、劇場のプライドもあり、そんな簡単に交換とかできなかったのかもしれません。

本当にこの当時は今と上映の方法が違いますね。まあそれが面白いんですけど。

結局この1954年に日比谷映画劇場で公開された作品で上映期間が1ヶ月を超えたのは、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」(年間第4位)35日間だけでした。

結局この1954年に日比谷映画劇場で公開された作品で上映期間が1ヶ月を超えたのは、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」(年間第4位)35日間だけでした。

他に有名どころでは「素晴らしき哉人生!」9日間、「第十七捕虜収容所」10日間、「モガンボ」(年間第9位)18日間、「巨象の道」18日間などがあるんですが、名作と言われていてもたったそれだけの日数で次の作品に!?とびっくりします。

ホント、当時は行ける時に行って見とかないと、すぐに次の作品になってしまいますよね。

オードリーは以上ですが、「ロードショー」の読者ページの質の低さは相変わらず。

ここでも、先月のある読者が書いていた自分の好きなスターを上げて、他のスターをけなす、という文章に怒った、下げられたスターのファンがまた反撃するといういつもながらの醜い争い。

正直読む気がしませんし、こんな低レベルのハガキを載せる「ロードショー」のこのページ担当の編集者の考えも疑問です。

編集者が争いの元になるハガキを最初に載せなきゃいいだけなのにね。大会社集英社の編集者としての矜持はないのでしょうか?

こんなのが楽しいの?という、明らかに今なら絶対掲載不可の文章が平気で載っています。

この点では圧倒的に「スクリーン」の方が常識と節度があったんだと思います。

奥付のあるページで今月号は劇場巡りの2回目として日比谷にあった有楽座が紹介されています。

奥付のあるページで今月号は劇場巡りの2回目として日比谷にあった有楽座が紹介されています。

座席数は1531席、入場最高記録は1962年12月18日、「モダン・タイムス」で17137人(深夜興行含む)だったそうです。

有楽座はオードリー作品では「緑の館」「マイ・フェア・レディ」でお世話になってますね。60年代前半には70mm上映ができる数少ない劇場だったので「マイ・フェア・レディ」はわかるとして、なぜ「緑の館」が?と昔は思っていました。

でも「緑の館」は今1番主流のパナビジョンではおそらく1番最初に公開された作品(撮影は「ベン・ハー」が最初に始まったと思うけど、撮影終了も公開も「緑の館」の方が先。)。

アスペクト比はシネマスコープとほぼ同じですから、大画面の有楽座が必要だったのでしょうね。

映画パンフレットもあるので、ぜひ皆さん劇場で買ってみてくださいねー。

はい、今日は「戦争と平和」が1973年8月25日にリバイバルされてからちょうど50年になります。10月26日まで9週も続映したことなんかはこないだの「スクリーン」の1973年10月号で書きましたんで、今回はそのライバル誌、「ロードショー」の1973年10月号(8月21日発売)を紹介。

はい、今日は「戦争と平和」が1973年8月25日にリバイバルされてからちょうど50年になります。10月26日まで9週も続映したことなんかはこないだの「スクリーン」の1973年10月号で書きましたんで、今回はそのライバル誌、「ロードショー」の1973年10月号(8月21日発売)を紹介。オードリーが亡くなった時は、表紙以外はマットコート紙になっていた「ロードショー」ですけど、この時はまだグラビアでツルツルのコート紙をたっぷり使ってます。

なので発行から50年経ってる今見てもまだカラーは綺麗。

なんで今、劣化・変色していくマットコート紙がメインで使われているのか、全然わかりません。表面が凸凹した上質紙は論外。

「SCREEN」やオードリーの写真集なんかでもマットコート紙ですもんね。

きっと今発売される本の方が、30年前の本より早く劣化していくと思います。

僕がオードリーの写真集を出すなら、絶対の絶対にコート紙を使いますとも!

さて、表紙はキャサリン・ロス。70年代にとても人気のあった女優さんですね。垂れ目がめっちゃキュートでした。

でも結局代表作って60年代の「卒業」と「明日に向かって撃て!」だったような…。

今回の紹介は「戦争と平和」のリバイバル紹介がメイン…のはずなんですが、実は違うんです!

今回の紹介は「戦争と平和」のリバイバル紹介がメイン…のはずなんですが、実は違うんです!もっとスゴいオードリーのページがあるんです!

この時期の「ロードショー」は最初に分厚めのコート紙でカラーグラビアが始まって、途中からちょっと薄めのコート紙に変わります。

オードリーはその薄めに変わった最初に、7ページを使って特集されてます。

まずはジバンシィの「ランテルディ」が発売された時の宣伝写真の別ショット。

ジバンシィの宣伝で使われるくらいですから、もちろん衣装もジバンシィなんでしょう。

香水「ランテルディ」は、香りが製作されたのは1957年ですけど、一般に市販されたのは「マイ・フェア・レディ」の頃。

それまではオードリー以外には“禁止(ランテルディ)”された香りだったわけですね。

この写真も62年か63年に撮られたものでしたっけ。62年というと「パリで一緒に」「シャレード」を撮影して、63年は「マイ・フェア・レディ」を撮影してましたね。この写真も「マイ・フェア・レディ」の雰囲気が漂います。

その次も「マイ・フェア・レディ」の頃、その次は「ティファニーで朝食を」の宣伝写真、めくって2ページは「シャレード」「マイ・フェア・レディ」の頃の写真、そして「ティファニーで朝食を」の頃の宣伝写真×2と続きます。

いやー、こんなのやってくれちゃったら、絶対買うでしょーっ!

いやー、こんなのやってくれちゃったら、絶対買うでしょーっ!この時期の「ロードショー」って本当にスゴイ!カラーの印刷も綺麗だしね。

もしこの時期に中学生くらいで映画雑誌を買ってたとしたら、「スクリーン」と「ロードショー」、どっちを買うか毎月悩んでいたと思います。

どっちも捨てがたい!でも中学生くらいのお小遣いでは両方買うのは難しいですしね。

でもオードリーの画像の2枚目と4枚目のは裏焼きですね(赤いノースリーブで手を組んでいるのと、白い帽子のスーツを着ている画像)。

鼻が逆向きになってるし、赤いスーツのはレディースなのに、前ボタンが逆になってるでしょ?

赤いノースリーブの画像は、「カタログ オードリー・ヘプバーン」で正向きで収録されています。

「ティファニーで朝食を」のアップのは、本当にオードリーが嫌いな右側から撮らせています。「ティファニーで朝食を」と「パリで一緒に」の時期だけ、右側からを撮影を許可している画像があるんですよね。なんででしょうね。

でもやっぱりお鼻がこちら側からだと綺麗さが減っちゃいますね。

文章では、“50年代後半から60年代をへて現在まで、最も人気の高いスター女優として生き残っていることは、本当に途方もないこと”だと書かれているのですが、73年当時でこれですから、そこからさらに50年経って、やっぱり最も人気の高い女優なんですからスゴイですよね!

しかも今やそれが日本だけじゃなく、80年代後半にやっとオードリーの凄さを再認識した世界にまで広がって行ってるんですから、完全に唯一無二の大スターになっちゃいましたね。

しかも今やそれが日本だけじゃなく、80年代後半にやっとオードリーの凄さを再認識した世界にまで広がって行ってるんですから、完全に唯一無二の大スターになっちゃいましたね。この号にはサイレント映画時代のスター、バスター・キートンの、「キートンの蒸気船」(1928)、「キートンの鍛冶屋」(1922)のリバイバル紹介も載ってて、それもすっごい古いなーと思うのですが、1973年当時の1922年ですから、まだ50年くらい。

それが今年は70年前の「ローマの休日」をリバイバルなんですから、ホント凄い!

他にはこれもよく言われたことですが、オードリーは街の妖精であるとも書かれています。“「緑の館」のオンディーヌがつまらなかったのは物語の妖精そのものにしたから”と書かれています。

ちょっと役名がこんがらがって間違ってますけど、まあ言いたいことはわかります。

でも僕が思うのは、「緑の館」の失敗って本当に森の妖精にしたからなんでしょうかね?監督の夫メル・ファーラーのせいでは…?

「緑の館」のリーマは “森の妖精のような少女”であって、実際は本当の妖精ではない。

ところが舞台「オンディーヌ」では本当に本物の水の妖精を演じて、その年の舞台で最高の賞のトニー賞を獲ってますよね。

もちろんオードリーのオンディーヌは残されていないので見たことないですけど、妖精役が悪いわけではないのでは?と思うのですよね。

舞台独特の演技と違って、リアルさを求められる映画での妖精という役で、CGや特撮の発達していない50年代で観客に納得させられるのか、という問題はあるのですが(当時舞台で大ヒットだった「オンディーヌ」の映画化に、映画会社が揃って尻込みしたのはまさにこの点だっただろうと思います)、監督が他の巨匠の誰かであったならば、もっと違う結果になったのでは?と思うのですよね。

舞台独特の演技と違って、リアルさを求められる映画での妖精という役で、CGや特撮の発達していない50年代で観客に納得させられるのか、という問題はあるのですが(当時舞台で大ヒットだった「オンディーヌ」の映画化に、映画会社が揃って尻込みしたのはまさにこの点だっただろうと思います)、監督が他の巨匠の誰かであったならば、もっと違う結果になったのでは?と思うのですよね。他にもオードリーが流行らせたもののことが書いてあります。「ローマの休日」から“ヘプバーン・カット”、「麗しのサブリナ」から“サブリナ・シューズ”と“トレアドル・パンツ”、「昼下りの情事」から真ん中分けのボブ・スタイル、「ティファニーで朝食を」では部分的に染めた髪とヘアスタイル、など。

“トレアドル・パンツ”のことは“サブリナ・パンツ”と書かれていませんね。「昼下りの情事」の髪型もページボーイと言われていました。

「ティファニーで朝食を」のような部分染めは今はポイントカラーと言うそうですね。

それと、今では「ローマの休日」が“ヘプバーン・カット”と言われてますけど、「ローマの休日」の公開は日本では1954年4月ですから、もうその時期に出回っているオードリーの写真はというと、「麗しのサブリナ」も撮影は終了してるし、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」の間に撮ったポートレート写真も出回ってるわけですね。

だから当時のオードリーの髪型を真似たい女性が切り抜きを持って行くときには、「ローマの休日」、「麗しのサブリナ」、ポートレート写真が混在してたんだろうと思うんです。

なので、当時の“ヘプバーン・カット”が流行ったのは「ローマの休日」からだということは否定はしませんが、髪型は実は世の中に混在していた、と思います。

なので、当時の“ヘプバーン・カット”が流行ったのは「ローマの休日」からだということは否定はしませんが、髪型は実は世の中に混在していた、と思います。実際、「ローマの休日」のパンフレットでも表紙の写真はポートレート写真のものがあって、「ローマの休日」の髪型とは違いますしね。

なので、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」の間に撮られたポートレート写真は、パラマウントの公式のものでも「ローマの休日」と言われたり、「麗しのサブリナ」になってたりと定まっていません。

それと、オードリーにはラテン的なものが一番縁遠いように思われるのにパリを舞台にした話が多いのは、パリに住んでいる人のパリではなく、映画が作り出した途方もなく美しいパリ、パリ的すぎるパリにピッタリと合っているからでしょうと書かれています。

確かに、他の本で見たんですけど、当時のフランスの女優さんと並ぶとオードリーってフランスの感じがないんですよね。

ところが他のアメリカの女優さんと並ぶと思いっきりヨーロッパ、それもパリ的な感じ。

アメリカ人の見たパリジェンヌ、人間の街の妖精、にハマるオードリーって、なんか作り物っぽい役が似合うのか?と思いますけど、作り物じゃなくて血を通わせ、夢や憧れにしてしまうのがオードリー・マジック。

それにオードリーの役は当時の他の女優さんよりよっぽど自分を持って主張する重要な女性の役ばかりですよね。

同時期に活躍した、金髪で色気のある女性はちょっとおバカって役のマリリン・モンローや、作家 橋本治氏によると「美人は何もしなくてもいい。そこにいてくれるだけで。」を実践してたような役のグレース・ケリーを考えると、それらの当時の男性が考えるステレオタイプのお飾り女性の役に比較すると、オードリーの役の自分から動く女性ってのがいかに当時貴重であったかがわかります。

同時期に活躍した、金髪で色気のある女性はちょっとおバカって役のマリリン・モンローや、作家 橋本治氏によると「美人は何もしなくてもいい。そこにいてくれるだけで。」を実践してたような役のグレース・ケリーを考えると、それらの当時の男性が考えるステレオタイプのお飾り女性の役に比較すると、オードリーの役の自分から動く女性ってのがいかに当時貴重であったかがわかります。マリリン・モンローはそんな役ばかりやらされるのがイヤで演劇学校に行って演技を勉強しますし、グレース・ケリーは与えられたお飾りの役を拒否すると会社から給料停止の処分を受けたりしてます。

そんな中オードリーは自分の選んだ役だけを演じてこれた、というのは恵まれてたんですよねー。

だって、当時の脚本家ってほぼ男性ですよ。オードリー作品で女性が脚本を書いたのは「緑の館」くらい。でもそれも原作は男性ですしね。

そんな男に都合のいい女の役がほとんどの時代の中で、男性に媚びることなく対等に付き合う女性を演じられた、というのはオードリーにとって非常に幸運なことだったと思います。

でも、“それってむしろ女尊男卑やん”というような主義主張だけのウザイ女性というわけでもなく、綺麗なカラーで柔らかい素材のドレスも着て、女性としての特権も最大限に楽しんでいる、という女性なんですよね。

今年また「午前十時の映画祭」で上映された「マイ・フェア・レディ」も、見た人の中に“最後、ヒギンズの所に戻って行くのが理解できなかった”って意見もよく見かけましたが、それも映画の中で選び取っているのはイライザの方ですしね。

今年また「午前十時の映画祭」で上映された「マイ・フェア・レディ」も、見た人の中に“最後、ヒギンズの所に戻って行くのが理解できなかった”って意見もよく見かけましたが、それも映画の中で選び取っているのはイライザの方ですしね。ヒギンズは結局イライザに選んでもらうまで何もできなかった、ということですし。

なので今の女性が見ても、“何、この役!”って不満に思われない普遍的な役を多く演じてたから、今までずっと愛されてきたってこともあるんじゃないでしょうか。

とまあ、また例によって脱線しましたけど、次のオードリーが「戦争と平和」のグラビア紹介。

当時はレイアウトも同じ月の「スクリーン」より「ロードショー」の方がやっぱりオシャレ。

ここでは「戦争と平和」は9月公開ってなってますが、8月25日から前倒しで公開されたということは、その前に丸の内ピカデリーで公開していた1973年版の「トム・ソーヤーの冒険」っていう70mmのミュージカル映画がコケたんでしょうね。

「ウエスト・サイド物語」「マイ・フェア・レディ」「サウンド・オブ・ミュージック」と70mm大作のミュージカルが特大ヒットしたせいで、柳の下のドジョウ狙いで当時は続々と高予算をかけて70mm大作のミュージカルが製作されました。

が、その後はことごとくコケていってますので、「トム・ソーヤーの冒険」ももう時期的には最後に近い、本当に虚しい一打だったのでしょうね。日本版Wikipediaには単独の映画の項目も無いですし、かろうじて原作の「トム・ソーヤーの冒険」のところに1行記述があるだけです。

そんな中でオードリーの「戦争と平和」は安定して稼げる映画だったのだと思います。

映画のストーリーは後ろの上質紙のページに乗っています。

次のオードリーは、「ロードショー」では年1の人気投票とは別に、毎月やっていた方の人気投票の結果のページ。

今月号のオードリーは先月の2位から上がって1位になっています。2位は先月1位だったナタリー・ドロン。

今月号には映画監督のシリーズで、テレンス・ヤング監督のことも書かれているのですが、それまでは007シリーズや「暗くなるまで待って」などで良作・ヒット作を撮っていたヤング監督で、「暗くなるまで待って」のこともちょこっと書かれています。

で、ここで語られているこれまでの失敗作というのがオードリーの元夫のメル・ファーラーも関わった「うたかたの恋」だそうです。

で、ここで語られているこれまでの失敗作というのがオードリーの元夫のメル・ファーラーも関わった「うたかたの恋」だそうです。でもこれ以降のヤング監督は、完成したばかりだという「アマゾネス」から内容的にもひどい作品が多く、ヒットからも遠ざかってしまいましたね。

上質紙のページでは芳賀書店のシネアルバムの宣伝が乗っていますね。ここでオードリーの小さい写真も。

73年だから、まだ発行している巻数は16巻のクリント・イーストウッドまで。9月にヴィヴィアン・リーが刊行予定です。

この号での最後のオードリーは、昭和29年(1954年)の日本での洋画界を語る河上英一さんという方の “懐かしの名画ライブラリー 妖精オードリーを生んだ「ローマの休日」”という文章。

最初に昭和29年に何があったかということで、いいことは全く書かれずに、惨事や大事件が語られています。これだけ読むと、1954年が怖くなりますね。

映画界では入場税が地方税から国税になって、入場料が値下げしたそうです。また、前年(53年)年末に公開された「聖衣」から始まったシネマスコープですが、54年年末には上映できる映画館が全国で30館になったそう。

映画界では入場税が地方税から国税になって、入場料が値下げしたそうです。また、前年(53年)年末に公開された「聖衣」から始まったシネマスコープですが、54年年末には上映できる映画館が全国で30館になったそう。1954年に公開された洋画は136本だったそうです。

「ローマの休日」に関しては、ウィリアム・ワイラー監督にしては小品だが、ロマンティックな雰囲気の中で人生の哀歓別離が甘く描かれた優れた映画であったとが述べられています。

また「ローマの休日」がケタ違いのヒットを飛ばしたこと、後続作品の都合で38日間しか興行できなかったが、1日平均8568人観客を動員して、断然他の追随を許さなかったことが書かれています(年間第1位ヒット)。

「ローマの休日」は1日6回上映ですから、1回の上映で平均1428人来たことになりますね。上映した日比谷映劇の座席数は1370席ですから、ほぼいつ見に行っても立ち見ありの状態。席は争奪戦です。

気になる後続作品ってなんやろ?って思って調べると、フレッド・ジンネマン監督の「山河遥かなり」でした。

でもこの時期の公開らしい15日で上映を終えています。

もしかしてそれ以降の作品が押してたのかな?とさらに調べると、「陽気なドン・カミロ」14日間、「忘れじの面影」10日間、「スミス都へ行く」13日間とどれも短期間で終了しています。

もしかしてそれ以降の作品が押してたのかな?とさらに調べると、「陽気なドン・カミロ」14日間、「忘れじの面影」10日間、「スミス都へ行く」13日間とどれも短期間で終了しています。さらにその次の「恐怖の報酬」(年間第8位)が27日間で好調だったくらいですかね。

ずっとお客が減らなかった「ローマの休日」の上映を止めてまで上映しないといけなかったのかな?と疑問に思いますね。

今はすっかり忘れ去られていて、そんなにヒットしたように思えない作品なのに、各作品1ヶ月くらいずっと上映してる有楽座に後続作品なんて振っちゃえばいいのに!と思います。

同じ東宝系の劇場なのに、融通は利かなかったんでしょうかね?

まあ当時は各劇場に劇場支配人がいたので、劇場のプライドもあり、そんな簡単に交換とかできなかったのかもしれません。

本当にこの当時は今と上映の方法が違いますね。まあそれが面白いんですけど。

結局この1954年に日比谷映画劇場で公開された作品で上映期間が1ヶ月を超えたのは、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」(年間第4位)35日間だけでした。

結局この1954年に日比谷映画劇場で公開された作品で上映期間が1ヶ月を超えたのは、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」(年間第4位)35日間だけでした。他に有名どころでは「素晴らしき哉人生!」9日間、「第十七捕虜収容所」10日間、「モガンボ」(年間第9位)18日間、「巨象の道」18日間などがあるんですが、名作と言われていてもたったそれだけの日数で次の作品に!?とびっくりします。

ホント、当時は行ける時に行って見とかないと、すぐに次の作品になってしまいますよね。

オードリーは以上ですが、「ロードショー」の読者ページの質の低さは相変わらず。

ここでも、先月のある読者が書いていた自分の好きなスターを上げて、他のスターをけなす、という文章に怒った、下げられたスターのファンがまた反撃するといういつもながらの醜い争い。

正直読む気がしませんし、こんな低レベルのハガキを載せる「ロードショー」のこのページ担当の編集者の考えも疑問です。

編集者が争いの元になるハガキを最初に載せなきゃいいだけなのにね。大会社集英社の編集者としての矜持はないのでしょうか?

こんなのが楽しいの?という、明らかに今なら絶対掲載不可の文章が平気で載っています。

この点では圧倒的に「スクリーン」の方が常識と節度があったんだと思います。

奥付のあるページで今月号は劇場巡りの2回目として日比谷にあった有楽座が紹介されています。

奥付のあるページで今月号は劇場巡りの2回目として日比谷にあった有楽座が紹介されています。座席数は1531席、入場最高記録は1962年12月18日、「モダン・タイムス」で17137人(深夜興行含む)だったそうです。

有楽座はオードリー作品では「緑の館」「マイ・フェア・レディ」でお世話になってますね。60年代前半には70mm上映ができる数少ない劇場だったので「マイ・フェア・レディ」はわかるとして、なぜ「緑の館」が?と昔は思っていました。

でも「緑の館」は今1番主流のパナビジョンではおそらく1番最初に公開された作品(撮影は「ベン・ハー」が最初に始まったと思うけど、撮影終了も公開も「緑の館」の方が先。)。

アスペクト比はシネマスコープとほぼ同じですから、大画面の有楽座が必要だったのでしょうね。

2023年04月08日

「マイ・フェア・レディ」上映応援「ロードショー」1978年カレンダー

さて、今回はゴールデンウィークに「午前十時の映画祭13」でリバイバルが決定している「マイ・フェア・レディ」の応援です!

さて、今回はゴールデンウィークに「午前十時の映画祭13」でリバイバルが決定している「マイ・フェア・レディ」の応援です!いよいよ公開が迫ってきましたね!

今回はそんな「マイ・フェア・レディ」の衣装を着たオードリーが載っている、雑誌「ロードショー」の1978年1月号(1977年11月21日発売)の付録の1978年カレンダーの紹介。

それと一緒に前の記事で書いていた“額縁上映”に関しての続報です。

まずは「ロードショー」の付録のカレンダーから。2月がオードリーになっていますね。

実は知っている人は知っているでしょうけど、このカレンダーのちょっと前じゃないかと思うのですが、ライバル誌「スクリーン」では全く同じ画像でB2ポスターの付録をつけていました。

ライバル誌同士が全く同じ画像を使うなんて、これってこの当時この画像がやっと使えるようになったレア画像だからじゃないかと思うのですよね。

毎年オードリーのカレンダーを作っているウイングさんが教えてくださいましたけど、カレンダーを作る時期が来て、権利元に使えるオードリー画像を見せてもらうと、中に数点それまでなかったものが追加されているらしいんです。

ウイングさんはそういうのを選んでいるとおっしゃっていました。

なので、この画像もそれまでは使えなかったけど、1977年頃に使えるようになったんではないかと。

で、2誌とも飛びついちゃったら被ってしまった、みたいな。

でもこのオードリー、「マイ・フェア・レディ」なんですけど、映画では実際にはオードリーは着てない衣装ですよね。

実はこれ、エキストラさん用の衣装。

この衣装を着たエキストラさんは、第2部の本当に最初の最初、大使館でのシーンで出てきます。

オードリーの画像を知っていると、やっぱり出てくると目が行きますよね。

でもこの衣装のエキストラさん、最初は大使館の2階の、階段を上ったすぐのところに立っているのですが、カメラが切り替わって1階から2階へ上る階段の様子が写されると、階段を上ってくる人の中にまたいるんですよね。

まあ、編集するときにそこまでこの衣装に意識してなかったんでしょうね。

そんなところも見つけてしまうのも、この写真のおかげですよね。

オードリーも綺麗だし、お気に入りの写真の1つです。

でもこの写真、僕は見慣れてますけど、確か写真集にはまだ1度も収録されてなかったような…。

見慣れてるけど、実はレアな写真というわけですね。

さて、今回の「マイ・フェア・レディ」上映ですが、そのまま上映してしまうと額縁上映になってしまうというのは前に書きました。

どれくらい小さくなるか、実際にスクリーンに映ったらこれくらいというのを作ってみましたので、どうぞ!

(大きくすると画像が荒れてくるのはこれが写真だからです。実際は4Kリマスターを使うので、荒れません。)

一番大きい黒枠が劇場のスクリーンのサイズです。何も映らないところは当然黒くなります。

上から2016年の “午前十時の映画祭7”の時の「マイ・フェア・レディ」はこれくらいというイメージ。

CBSはテレビ用でビスタサイズのフォーマットに入れてきて、さらに上下左右に黒フチがあったそうなので、ちょっと狭いヨーロッパ・ビスタサイズ(1:1.66)の中に「マイ・フェア・レディ」の70mm(1:2.2)を入れてみました。

うん、確か2015年のリバイバルと2016年の “午前十時の映画祭7”はこんなくらいやった!

真ん中は今回CBSから来たという、“前回よりは改善された”という版での最大面積だった場合です。こちらはアメリカン・ビスタ(1:1.85)の中に左右いっぱいで70mm(1:2.2)を入れるとこんな感じ。

でもこれも“最大だった場合”ですので、実際はもう少し小さくなるかもです。

これが今回ズーム無しで上映されると、こんな感じになるというわけです。

一番下は本来の70mm(1:2.2)をスコープサイズ(1:2.35)に入れていっぱいで上映するとこんな感じで左右に少し黒味が残るだけということがわかります。

もしズーム機能を使って上映されると、このようにスクリーンで上映されます。

どれくらい迫力に違いが出るか、おわかりいただけましたか?

スクリーンの使用率(面積比)では、上から約54%、67%、94%となります。

画面が真ん中にあると黒味が分散されるので、どれだけ小さいかあまりわからないと思うので、今度は左下にそれぞれ寄せてみました。

いかがでしょうか?額縁上映だとなかなか小さいことがハッキリわかるのではないでしょうか?

さて、今回どのように上映されるのか、いくつかの劇場に問い合わせてみました。

返信がまだの劇場もありますので、返信があり次第、随時ここに書き込んで行きますね。

ズーム上映の予定:鯖江アレックスシネマ、高槻アレックスシネマ

額縁上映:TOHOシネマズ全部、大阪ステーションシティシネマ、ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ 名古屋空港、静岡東宝会館、ジストシネマ和歌山、福岡中洲大洋

ビスタサイズスクリーンで上映(2番目の左右を切った状態。上下に黒帯):ユナイテッド・シネマ橿原、T・ジョイ系列(T・ジョイ新潟万代、こうのすシネマ、広島バルト11、T・ジョイ出雲)

返信待ち:札幌シネマフロンティア

近畿圏の劇場への問い合わせが多いですが、自分が住んでるところなので、すみません。

もしかしたら東宝などのチェーンの場合、ある劇場ではやるけれども、ほかの劇場ではしないということも起こりうるかもしれません。

というのも、一度ズーム機能を使うと次の別の作品の上映までに戻す必要があり、デジタルの映写機を操作できる担当さんの数が少ないところだと、戻せないからだそうです。

皆さんも劇場選びは慎重に、です。もし気になる方は、自分のお近くの劇場に問い合わせた方がいいかと思われます。

僕は最初遠方の鯖江アレックスシネマさんへなんとか行こうかとも思いましたが、高槻アレックスシネマさんでやっていただけるということで、そちらで見ることにしました。

でもアレックスシネマさんはさすが!ですね。昨年、あの大胆な「いつも2人で」独自チラシを作っただけのことはあります!

でもアレックスシネマさんはさすが!ですね。昨年、あの大胆な「いつも2人で」独自チラシを作っただけのことはあります!太っ腹であり、映画への情熱がわかりますよね。すっごい好きになった劇場です!

さて、今回は実際の額縁上映になるとどうなるかで使った画像ですが、昔の切り抜きの中にあったものを使いました。(最後の画像)

これ単独だととても紹介できないものなんですが、こうして使うことによって紹介できてよかった!

実はこれ、裏を見ると英語の問題集の一部なんですよね。

こんなのも残してしまうのが昔の僕のクオリティですね!(いや、今もか?)これは自嘲気味のコメントですよー。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=21216284&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2629%2F9784299052629_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20895968&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2923%2F9784909532923_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20764740&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4281%2F9784299034281_1_3.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19991404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2411%2F9784909532411.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19976519&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3169%2F9784768313169.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19583408&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9724%2F9784309979724.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)