2025年04月20日

「ローマの休日」1970年リバイバル55周年 「スクリーン」1970年4月号

今日は「ローマの休日」1970年のリバイバルから55周年ということで、その紹介の載った1970年4月号(発売2月21日)の「スクリーン」を紹介。

今日は「ローマの休日」1970年のリバイバルから55周年ということで、その紹介の載った1970年4月号(発売2月21日)の「スクリーン」を紹介。今年2025年には大阪万博がありますが、この1970年も最初の大阪万博の年ですね。

この時の封切館はテアトル銀座と新宿武蔵野館で、4月4日〜6月12日までの上映ののち、全国で上映されました。

はい、55年前の今、まさに上映中ですね。

東京テアトル株式会社のテアトル銀座と、武蔵野興業の新宿武蔵野館はこの当時はロードショー館として組んでいて、前年(1969年)の「ティファニーで朝食を」のリバイバルもこの2館から同時スタートでした。

当時の定員は、同じ70年の別の号の「スクリーン」によると、テアトル銀座が831人、新宿武蔵野館が500人だったそうです。

定員というのが座席数なんですが、館によっては座席よりも多く消防署に届け出てた劇場もあったそうです。

まあ当時は指定席じゃないんで、通路に座ったり、座席の最後部に立って見る人もいたりしたので、そういうのも多少含んでいたのかもしれません。

さて、同じ劇場での69年の「ティファニーで朝食を」が4週間の上映だったのに比べて、こちらの「ローマの休日」は2ヶ月以上の堂々70日(10週)のロングラン!

当時は「ティファニーで朝食を」のみんなの抱いているイメージが低めだったのと、「ローマの休日」は1963年リバイバル以来の公開ということで、“映画館の観客は7年で入れ替わる”のセオリー通りに上映したこともあり、またまた大ヒットとなったようです。

当時は「ティファニーで朝食を」のみんなの抱いているイメージが低めだったのと、「ローマの休日」は1963年リバイバル以来の公開ということで、“映画館の観客は7年で入れ替わる”のセオリー通りに上映したこともあり、またまた大ヒットとなったようです。そして54年初公開時にはポスターからプレスシートからパンフレットからなんでもヘプバーンカット推しでしたが、63年リバイバルのパンフレットでティアラオードリーが出始めて、この70年リバイバルからはポスター、プレスシート、パンフレットでメインイメージは徹底的にティアラオードリーでグイグイ押してます。

このティアラオードリーそのままに73年・77年リバイバルまで行きましたし、VHSのビデオジャケットもLDもティアラオードリー、その後も2003年リバイバルやDVD、昨年と一昨年のリバイバル時のビジュアルまで影響を及ぼすなど、今や日本で「ローマの休日」と言えばティアラオードリーになってますよね。

さてこの1970年というと、同じ洋画ファン雑誌だった「映画の友」は廃刊になってるし、「ロードショー」は創刊前。

なので「スクリーン」の独壇場だった頃ですね。

まずはモノクログラビアページで「おしゃれ泥棒」のオードリーが載っています。

左1ページと、右ページにも少し食い込んでます。

でもこれ、「ロードショー」の創刊2号だった1972年6月号の表紙のカラーの別ショット。

なので、このモノクロでも不自然な感じがあって、本来はカラーなんだろうなという陰影がついています。

とにかく70年代前半は化粧の流行もあって、「おしゃれ泥棒」のオードリーが使われることが多かった!

とにかく70年代前半は化粧の流行もあって、「おしゃれ泥棒」のオードリーが使われることが多かった!当時は濃いマスカラとつけまつげで、芸能人もこういうメイクの人が多かったんです。弘田三枝子さん、山本リンダさん、奥村チヨさん、辺見マリさん、和田アキ子さん、天地真理さんなどなど。

オードリーの「おしゃれ泥棒」が公開された1966年頃は “オードリーも濃いメイクになって…”なんて言われていましたが、やっと時代が追いついてきた、ということですね。

当時は世間でも濃いアイメイクと付けまつげが多かったです。

なので、古本を集めていた中学時代の僕にとって、オードリーの1番のイメージと言えば「おしゃれ泥棒」のオードリーでしたね。

でも文章は “「マイ・フェア・レディ」の再公開でオードリー・ヘプバーンの魅力をはじめて知った人もいるんじゃないかしら?”と69年年末に70年のお正月映画として公開された「マイ・フェア・レディ」のことが書かれています。

「マイ・フェア・レディ」の69年リバイバルは69年12月13日〜70年2月20日まで松竹系の劇場の頂点、丸の内ピカデリーなど全国の最大の松竹系劇場で封切りでしたから、まさにこの「スクリーン」の発売日前日までロングランしてたんですね。

このころの「スクリーン」だと、オードリーは引退中なので、カラーやモノクロのグラビアで載るくらいで、あんまり記事って無いんですが、スターの近況欄でオードリーがルカを出産したことが載っています。

そういえば長男ショーンの誕生日はオードリーの伝記で間違えられていることが多くて、逆に7月17日って覚えちゃいましたが、次男ルカの誕生日って覚えてないなーと思いましたが、この記事で2月8日かーと思いました。

このルカ誕生の記事って、次号にもなぜか載ってるんですよね。しかも詳細ではなく、より簡素になってるし。

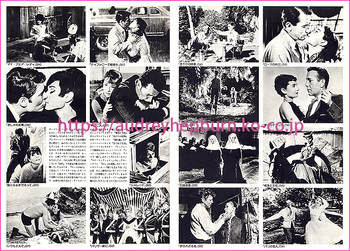

このルカ誕生の記事って、次号にもなぜか載ってるんですよね。しかも詳細ではなく、より簡素になってるし。あとは「ローマの休日」のリバイバル紹介のグラビアと、ブロマイド専門店の春美栄光堂さんの紹介でオードリーは出てくるだけですね。

「ローマの休日」は2回目のリバイバルなので、残念ながらもう珍しい画像とかは無し。

こないだの2023年字幕版・2024年吹替版のリバイバルもそうでしたけど、もうリバイバルとなると権利元のパラマウントも同じ画像しか出してくれないんですよね。

そりゃもう100年以上も映画を作ってきたパラマウントですから膨大な作品があるはずで、なんでもかんでも画像って残しとくわけにもいかないですよね。

特に「ローマの休日」は漁り尽くされて珍しい画像が少ない作品ですよね。

解説では

「今でも絶対の人気をもつオードリー・ヘプバーンをして彗星のようにスターの座につかせたばかりでなく、ロマンティック・コメディーとしても、一世を風靡したほどのすぐれた出来ばえの作品である。」

と書かれています。

とまあそれはいいんですけどね。3カ月後の号(7月号)では4月リバイバル公開作品として「ローマの休日」も載っているんですが、採点が☆☆☆☆の80点なんですよね。

とまあそれはいいんですけどね。3カ月後の号(7月号)では4月リバイバル公開作品として「ローマの休日」も載っているんですが、採点が☆☆☆☆の80点なんですよね。「スクリーン」で“ぼくの祭典表”というコーナーをお持ちだった双葉十三郎さんの採点では☆☆☆☆★の85点なんですけどね。

まあ☆☆☆☆は「スクリーン」編集部の採点なんでしょうね。

でも今でこそ「ローマの休日」って他に並ぶべくも無いロマンティック・コメディーの最高峰の100点!みたいに扱われますけど、確かにこの当時は出来の良いロマンティック・コメディーの中の1本という扱いでしたね。

それが80点という採点にも現れてますよね。

オードリーは以上ですが、「世界映画のあのスター」という連載で、この号は1948年なんですが、そこではヴィヴィアン・リーの「アンナ・カレニナ」がちょこっと載っています。

「ジュリアン・デュビビエの『アンナ・カレニナ』は気分的によろしいのが取り柄だが、ヴィヴィアン・リーのおかげで見られたようなものだった」

と褒めているのか貶しているのか、ごちゃまぜのような評価ですね。

「欲望という名の電車」でわざとやつれメイクを施すヴィヴィアン・リーにとって、「アンナ・カレニナ」は最後の若く美しい映画でしたね。本当に美しい!

どなたかが言ったように、“あんなに可憐にな”なヴィヴィアン・リーでした。

この号、表紙はミア・ファローですね。

オードリーが「暗くなるまで待って」で半引退状態になった時に、「今後は私の役柄はミア・ファローが継いでくれるでしょう」と言ってましたね。

でもミアは「ローズマリーの赤ちゃん」が代表作なように、オードリーよりもかなりエキセントリック。活動家の一面もあったりで、オードリーの後は継いでないですよね。

でもミアは「ローズマリーの赤ちゃん」が代表作なように、オードリーよりもかなりエキセントリック。活動家の一面もあったりで、オードリーの後は継いでないですよね。それでもオードリーが出演予定だったけど、「マイ・フェア・レディ」のために役を降りた「公衆の目」という作品は、オードリーの代わりにジュリー・アンドリュースに回り、結局ジュリーも演じずにミア・ファローに回って「フォロー・ミー」という作品になりますので、この作品だけはオードリーを継いだのかも。

さて、そういえば「午前十時の映画祭」、今年はまさかの「ローマの休日」だそうです。

本当に映画の選定委員を殴ってやりたいような気分です。

こんな「ローマの休日」ばっかり選ぶって、もう老害ですよ、ほんま。

昨年も一昨年も「ローマの休日」は正式にリバイバルされたのに、またやるの???

こんな安易に「ローマの休日」を上映して欲しく無いし、「ローマの休日」が雑に扱われるのもイヤ。

僕にとっては23年に松竹座の特別上映でも見たし、字幕版のリバイバルも見たし、24年の吹替版も見たから、もうお腹いっぱい。

何回も何回も立て続けに見て「ローマの休日」への感動や愛情をすり減らしたく無いから、今年の「午前十時の映画祭」は応援しません。

いい加減に「暗くなるまで待って」「噂の二人」「尼僧物語」「ロビンとマリアン」をやってよ!って感じですね。プンプン。

「ローマの休日」1970年リバイバル 過去記事

立看ポスター

プレスシート

パンフレット

2025年03月16日

1975年4月4日“ゴールデン洋画劇場”放映「おしゃれ泥棒」雑誌紹介

今回から数回に分けて(飛び飛び紹介になるかも)、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のガイドが載っている「スクリーン」と「ロードショー」のページを紹介。

今回から数回に分けて(飛び飛び紹介になるかも)、ちょうど50年前の1975年にテレビ初放映されたオードリー映画のガイドが載っている「スクリーン」と「ロードショー」のページを紹介。まず、1975年に東京地区をはじめとする全国(一部地域は除く)でテレビ放映されたオードリー映画は4本あります。

4/4に「おしゃれ泥棒」、4/13に「暗くなるまで待って」、5/21に「パリの恋人」、11/14に「いつも2人で」。

このうち「パリの恋人」は再放映。75年の「ロードショー」での紹介はこちらの記事で既に紹介済み。

この時は1970年の素材を使っていて、オードリーの吹替は池田昌子さんではなく阪口美奈子さんで、のちにサンテレビ?か何かの局で見た時は正直違和感ありまくりでした。

1975年だと僕はまだ小学校の同級生の女子から聞いてオードリーを初めて知った頃で、この中だとたぶん「いつも2人で」しか見れていません。

さて、今日は4/4にテレビ初放映した「おしゃれ泥棒」の紹介。

放映したのはフジテレビの“ゴールデン洋画劇場”。この当時は毎週金曜日の午後9時からスタートしていました。

“ゴールデン洋画劇場”、かなりフジテレビも力入れてたんでしょうね。この「スクリーン」と「ロードショー」の両誌でも宣伝かましていますし、この当時はなんと!“ゴールデン洋画劇場”だけの季刊パンフレットまで製作していました!

めっちゃお金掛けてますね!まだまだ発展していく途中の日本だから、夢も勢いもありますよね。

めっちゃお金掛けてますね!まだまだ発展していく途中の日本だから、夢も勢いもありますよね。この記事を紹介しているのは両誌とも1975年5月号(3/21発売)だと思いますが、本体はとっくの昔にバラしてしまっていて、この記事しか残っていません。

この時の3月〜4月のラインナップは「地獄のパスポート」「ビスマルク号を撃沈せよ」「おしゃれ泥棒」「猿の惑星」「西部番外地」。

この中で強力なのは「おしゃれ泥棒」と「猿の惑星」だと思うのですが、「猿の惑星」は以前TBSに既に放映されていたのと、初公開時の配給収入で「おしゃれ泥棒」の方が上回っていたためにきっと1推しは「おしゃれ泥棒」になったのでしょう。

なので“ゴールデン洋画劇場”のパンフでも、「スクリーン」と「ロードショー」の広告でも、「おしゃれ泥棒」が最推しになってます。嬉しいですよね!

フジテレビ独自のキャッチコピーは

“オードリー・ヘプバーン、

すばらしく愛らしく笑うひと……。

「おしゃれ泥棒」でその魅力を

ふんだんに披露します。”

となってます。

となってます。さて、「スクリーン」ではえんじ色1色のグラビアページ(コート紙)、「ロードショー」はマットコート紙での墨一色ページに載っています。

そのため、デザイン的にも色的にも「スクリーン」の方が相変わらずモッサリしているんですけど、紙がコート紙なので、この50年という半世紀もの時間を経ても、黄ばみの圧倒的に少ないのは「スクリーン」。

「ロードショー」の方はかなり変色しているので、ここでは修正をかけています。

やはりコート紙は時の流れにも強いですね。

今やマットコートともっと悪い上質紙になってしまった「SCREEN」ですけど、今の号の方が長い歳月には耐えられないかもしれません。

最近写真集などでもやたら使用頻度が高いマットコートですけど、経年劣化に弱く発色も悪いのに、なぜそんな紙を使うのか、僕には理解できません。

ちょっとオードリーの写真集を出すような会社には物申したいです!

さて、「スクリーン」での洋画劇場でのグラビア紹介では、「おしゃれ泥棒」がトップ。

文章では “名匠ウィリアム・ワイラーがオードリー・ヘプバーンの魅力を知り尽くして作ったロマンティック・コメディ。オードリーの着るジバンシィのシックなファッションも見もの。”と書いてます。

あらすじでは “ビーナスを100万ドルで売りつけ、めでたくニコルとシモンは結ばれた”って書いてるんですけど、「おしゃれ泥棒」を見れば分かるように、売りつけてなんかいませんよね。ビーナスは100万ドルの保険をかける価値があるってだけで、リーランドにはタダであげてるし。

あらすじでは “ビーナスを100万ドルで売りつけ、めでたくニコルとシモンは結ばれた”って書いてるんですけど、「おしゃれ泥棒」を見れば分かるように、売りつけてなんかいませんよね。ビーナスは100万ドルの保険をかける価値があるってだけで、リーランドにはタダであげてるし。こういう風に書かれてる文章が今だにあって、なんだかな〜と思ってしまいます。

「ロードショー」の方でも “100万ドルで売り込んだ!”って書いてあって、みんな映画を見てないのかな?と思ってしまいます。

「ロードショー」での “見どころ”では “痛快な泥棒映画である。ワイラーは文芸対策と取り組む時の姿勢をガラリと崩してすこぶる気軽に作り、「ローマの休日」を思わせる粋で楽しいロマンティック・コメディにしている。大人のおとぎ話もここまでうまくシャレていれば文句なし。ビーナスの奪還シーンの迫力はヒッチコックも顔負け。”と書いてます。

2025年01月19日

「おしゃれ泥棒」と可哀想な「噂の二人」 “スクリーン”1985年4月号

今からちょうど40年前の1985年1月19日、「噂の二人」が初公開から23年ぶりにリバイバル公開されました。

今からちょうど40年前の1985年1月19日、「噂の二人」が初公開から23年ぶりにリバイバル公開されました。他の有名どころのオードリー作品が3年〜8年で最初のリバイバルがなされていたのに比べると、非常に遅い第1回目のリバイバルですね。

というか、当時の僕などは「噂の二人」はもうリバイバルされないと思っていました。

というのも、バブル前夜の当時の好景気で浮かれた日本にとって、「噂の二人」はモノクロ映画であまりに地味、あまりに暗かったから。

それに「噂の二人」は初公開時、どうやらオードリーとシャーリー・マクレーンの人気をもってしてもヒットしなかったらしいというのがわかってましたし。

その上、オードリーは当時「スクリーン」でも「ロードショー」でも人気投票のベスト10から落っこちていたし、オードリーではもう稼げないと業界では思われていたようなのですよね。

なので大のオードリーファンだった僕でも、「噂の二人」がリバイバルされるなんてこれっぽっちも思っていませんでした。一生劇場では見れないもんだと諦めてましたねー。

ところで、80年代前半に有名どころの映画が大手映画会社からリバイバルがされるようになり、84年には日本ヘラルドがリバイバルに参入。アメリカで映画会社ごとに直接契約を取って来るという方式で、最初に契約の取れたMGM/UA作品からリバイバルが始まりました。

この日本ヘラルドの凄いところは、ついこないだ別の映画会社がリバイバルした作品でもかまわずリバイバルしちゃうこと。

なので、ついこないだ84年10月にCICがリバイバルしたばかりのヴィヴィアン・リーの「哀愁」を、同じく84年にリバイバルの権利を取って、85年にはもうリバイバルしちゃうんですよねー。

これって87年に本家UIP(パラマウント/ユニバーサル映画の配給会社)がリバイバルした「戦争と平和」を89年にヘラルドがリバイバルしたり、同じく87年にワーナーがリバイバルした「暗くなるまで待って」を91年にヘラルドがリバイバルしたり、ってことにも繋がるんですよね。

もちろんオードリーファンとしては何回リバイバルしてもらってもいいんですけど。

さて、そんな最初に権利を取ったMGM/UA(MGMとユナイト)のオードリー作品の中から、日本ヘラルドさんは「緑の館」と「噂の二人」の権利を1984年に手に入れちゃうんですよね。これってすごくない!?

だってオードリー作品でも日本で最もヒットしなかった2作品なんですよ!?それを人気はもう無いと思われていたオードリー作品での最初のラインナップに入れるなんて!

僕がもし当時の日本ヘラルドの社員さんだったとしても、この2作品からリバイバルするっていう考えは、無い、全く無い!

もし他の人がそんな提案してきたら、“別の作品からにしたら?”って止めちゃう。

でもそれを当時の日本ヘラルドの方達はやっちゃった。なんて大胆!凄い!尊敬!

早速「噂の二人」と「緑の館」の復刻版パンフレットが印刷されるんですよね。なのでこの2作品の復刻版パンフの奥付は1984年になってる。

ただまあ「噂の二人」は順調に85年の1月19日にリバイバルされるんですけど、「緑の館」の方は結局フィルムの状態が悪いということで東京や大阪では公開されず、88年になってやっと名古屋や札幌でリバイバルされるんですけどね。

さて、「噂の二人」を最初にリバイバルしたのは1月19日〜2月1日までの上映だった新宿東映ホール1。ちなみに新宿東映ホール2では先ほど書いたヘラルドの「哀愁」がリバイバルだったよう。

さてさて、そんな「噂の二人」ですけど、封切り作品やリバイバル作品を紹介する雑誌「スクリーン」ではどうなっていたんでしょうか?

それがわかるのが今回紹介の「スクリーン」1985年4月号(2月21日発売)。

この時期はダイアン・レーン、ブルック・シールズ、ジャッキー・チェン、マット・ディロンなどが人気。

さて、「噂の二人」が載っているのは、最後の方のページ、「1月公開の外国映画一覧」っていうページ。

そこでは1月にリバイバルされた「噂の二人」が書いてあるのですが、ズズッと下の方をみると作品紹介をしたのは1962年5月号ってなってる!!リバイバル紹介をしてないんかーい!

いや、普通はリバイバルでもグラビアで紹介するんですけど、この日本ヘラルドのリバイバルはあんまり載せてくれないんです。

この号でも、大手の20世紀フォックスがリバイバルする「サウンド・オブ・ミュージック」や、IP映画配給の「シベールの日曜日」や「ミモザ館」といった作品はグラビア紹介されてるんですよね。

日本ヘラルドが配給のリバイバルだと、「暑いトタン屋根の猫」も59年1月号を見ろとか無茶を言う。かろうじて「死刑台のエレベーター」は3月号で紹介されていたようですけどもね。

でも「スクリーン」の1962年の5月号なんてどうやって手に入れろと??ネットの普及した今ならまだしも、当時は近所の古本屋で売ってなければ、もう手に入りませんもんね。古い「スクリーン」を置いてある国会図書館とかに行かないと見れないやんか!ってことになりますよね。

僕も1962年の5月号の「スクリーン」なんていまだに持っていませんとも。

「噂の二人」としてはせっかく23年ぶりの初リバイバルだったのに、紹介されないままに終わってしまうなんて、なんて勿体無い!

なのでオードリー作品は1年に3本ずつリバイバルされたこの時期の「スクリーン」を買っても、リバイバル紹介はされていません。それを期待して買っても無駄、ということですね。

というわけで、日本ヘラルドのリバイバルには冷たい「スクリーン」なのでした。

今でも“午前十時の映画祭”のリバイバルはあまり紹介してくれませんもんね。あんな感じです。

でも「噂の二人」の採点が70点になってますね。双葉十三郎さんの採点では75点のはずですが…。

というのも、実は「噂の二人」公開当時、双葉十三郎さんは第1級作品の採点はなさってなかったんですよね。

双葉さんの “ぼくの採点表”は、他の映画評論家さんが評論も書かないような落ちてしまった2流以下の作品を短く評価を書いて採点するっているコンセプトで始められたものなんですよね。

70年代半ばになると、「ロビンとマリアン」など他の映画評論家さんが評価した1流作品のものでも、短評で採点なさるようになっていましたが、60年代はまだ1流作品には点数がなかったんですよね。

なのでこれは85年にスクリーン編集部が「噂の二人」に付けた点数が70点、ということですね。ちょっと低くない?

そういえば、「戦争と平和」は逆に73年のスクリーンでは75点、双葉さんは70点でしたね、

さて、この号の「スクリーン」ですが、ほかにもオードリーが載っています。まだオードリーの再ブームは始まってないのですが、この号はちょっとオードリー多めで嬉しい。

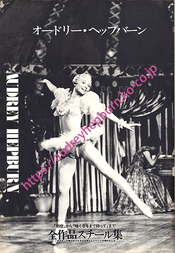

まずは各号で1人ずつ取り上げてるようなのですが、“オードリー・ヘプバーンが演じた魅惑の女性像11”っていうグラビア4ページ。

文章はオードリー評論家の1人、南俊子さんが書いてくださってます。要約でお届け。

“オードリー・ヘプバーンは確実に1つの時代を築いた。オードリーほどファッショナブルなスターはいなかった。身長170cm体重50kgという数字は、当時のヤング女性たちを驚愕させたものだ。まさしく彼女は20世紀後半の女性美の概念を変えたのだ。気品があって清らか、可憐で優雅で侵しがたく、半ば妖精で半ば神様の人。夢のひと、憧れのひと、宝石のひと。実年齢は50代でも、イメージは永遠に輝く魅惑のスターである。”

と書かれています。

と書かれています。そしてここで取り上げられた11作品は「ローマの休日」「麗しのサブリナ」「パリの恋人」「昼下りの情事」「尼僧物語」「ティファニーで朝食を」「噂の二人」「シャレード」「マイ・フェア・レディ」「暗くなるまで待って」「ロビンとマリアン」。

各作品ではあらすじしか書いてないので、ここで書くことは無いのですが、リバイバル紹介がされなかった可哀想な「噂の二人」がここで載っているのがかろうじての救い。

そしてもう1つのオードリーは、これまた毎号連載されていた過去の読者選出のベスト3作品を紹介していくというグラビア。

この号は1966年度作品(67年5月号発表)が紹介されていたので、オードリーが載っていたというわけ。

この年は1位が「ドクトル・ジバゴ」、そして2位が「おしゃれ泥棒」、3位は「幸福」となっています。

実は「スクリーン」の作品投票でオードリー作品で最も上位だったのがこの「おしゃれ泥棒」!

「ローマの休日」(3位)や「マイ・フェア・レディ」(3位)よりも上位だったのですよね。

これはオードリーの人気や作品の出来が良かったのはもちろんですけど、当時は「アラビアのロレンス」で大人気だったピーター・オトゥールのファンの票も取り込んだためと思われるんですよね。

それに監督の人気投票でも常にトップ3に入っていたウィリアム・ワイラー監督作品ですから、ここの票も取り込んでのオードリー最高位だったと思います。

ここでの文章は滋野辰彦さんという方。こちらも要約で。

“巨匠中の巨匠ウィリアム・ワイラーが珍しく気軽に楽しんで演出しているコメディ。場所はパリでチャールズ・ラングが風景を美しく撮影しているが、外景はあまり多くない。動きの少ない美術館の場面に、ワイラーはすごく緊張しきったスリルとサスペンスを滲み出させる。ヒッチコックとは違った沈静なスリルがあって、なかなか面白い。ワイラーにとっては題材が軽すぎる感はあるが、60歳を超えた彼が、ヘプバーンの魅力をたっぷり発揮させているのが楽しい。日本のファンがこの映画を喜んだのは、それを考えると不思議ではなく、71年にはリバイバルされている。”

と書かれています。

と書かれています。まだオードリーの再ブームが起きていないので、近代映画社の出版本にもオードリーの物はなく、映画グッズのお店の広告でもオードリーの画像は全く使われていません。

でもこの「噂の二人」リバイバルを皮切りに、85年には「麗しのサブリナ」「ローマの休日」、翌86年には「ティファニーで朝食を」「パリの恋人」「マイ・フェア・レディ」と続々とリバイバルされ、あっという間にオードリーの大ブームが起きて、「スクリーン」も映画グッズのお店もオードリーを大きく扱うようになるんですよね。

この号は大ブーム前夜の序章のようなものでしょうか。

「噂の二人」1985年リバイバル 過去記事はこちら

スピード・ポスター

チラシ

復刻版パンフレット

2024年07月28日

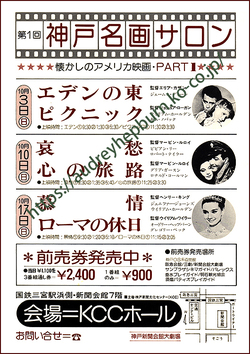

1982年〜84年 神戸名画サロン

1975年〜1984年はオードリーファンにとっての暗黒時代だった、というのは何度も書いてきていることですが、じゃあそういう時期にファンになった僕はその間どうやってオードリーの映画を見ていたのかということで今回は記事を書いてみます。

1975年〜1984年はオードリーファンにとっての暗黒時代だった、というのは何度も書いてきていることですが、じゃあそういう時期にファンになった僕はその間どうやってオードリーの映画を見ていたのかということで今回は記事を書いてみます。暗黒時代の75〜84年は、オードリー映画のリバイバルがほぼ来なかった時代。

「ローマの休日」が77年、「マイ・フェア・レディ」が77年と81年にリバイバル。

それと新作が76年の「ロビンとマリアン」と80年の「華麗なる相続人」のみ。

70年代前半はまだオードリー映画もいろんな作品がリバイバルしていましたが、70年代後半になった途端にパッタリ…。

あと、テレビでいくつかの作品が放映されてて、昔はゴールデンタイム以外にも昼や深夜にテレビの映画劇場があったので、それでチェックして見つけては見るという方法。

昔は録画のビデオなんてものも庶民の家には無かったですから、自分で新聞や映画雑誌で見つけて観る!って方法しか無いんですよね。

でも「スクリーン」なんかは関西ローカルの番組は載ってないので、新聞でチェックするしかないんです。

でも「スクリーン」なんかは関西ローカルの番組は載ってないので、新聞でチェックするしかないんです。逆に関東ローカルの番組は載ってるので、羨ましいなーって作品が放映されてたりとか。

それと、当時は毎月発行の情報誌(「ぴあ」みたいな)があって、関西だと「Lマガジン」っていうのだったんですが、それで普通の映画館や自主上映の映画欄を食い入るように見て、オードリー作品が上映されているのを見つける、っていう方法に頼っていました。

当時から僕の1番のオードリー作品は「いつも2人で」でしたけど、最初に深夜に1度見て以来全然縁がなくって、ずっとまた見たいと思ってたんですよね。

それが新聞をチェックし忘れた時に深夜にやってたり、「Lマガ」を見逃した月にロイヤルホテルで上映してたりと、めっちゃ悔しい思いをしてました。

なんせ小学校〜高校生の1年ってもの凄く長いですからね。今みたいに一瞬で流れていく時間の感覚とは全然違うんです。一旦見逃すと、次はいつになるやら見当もつかないわけです。学生の立場からすると、悠久の彼方ほども遠く感じられるわけですよね。

そんな中、今回紹介する神戸名画サロンってのも、自主上映の一環で神戸新聞文化センターと東宝系映画館のOSチェーンが組んで1982年に始めたものだったようです。

そんな中、今回紹介する神戸名画サロンってのも、自主上映の一環で神戸新聞文化センターと東宝系映画館のOSチェーンが組んで1982年に始めたものだったようです。上映場所は神戸の新聞会館内の7階。だけどOSチェーンの「スカイシネマ」じゃない、神戸新聞文化センター(KCC)のホール、KCCホールってところ。

覚えているのは、椅子は映画館みたいなのじゃなくって、パイプ椅子だったということ。

なんかねー、新聞会館大劇場(3F)とスカイシネマ(7F)っていう神戸の映画館は、どちらも1987年に無くなって7階に新たに新聞会館1と2が出来たってネットで書いてるんですけども、僕のうろ覚えの記憶だと、一足先にスカイシネマは無くなっていたような気がするんですよねー。

だからこの名画サロンで上映があった時にはもうスカイシネマは無かったんじゃないかっていうイメージなんですけどねー。

だからこの名画サロンで上映があった時にはもうスカイシネマは無かったんじゃないかっていうイメージなんですけどねー。詳しくご存知の方は教えてください。

さて、1982年に第1回が始まった時は新聞にも載りましたんで抜粋で紹介しておきます。

1982年9月25日土曜日の(たぶん神戸新聞)記事です。

“神戸に新しい「名画サロン」”

“神戸に新しい「名画サロン」”「ようやく復活の兆しの見えてきた映画人口。しかし久しぶりに劇場へ帰ってきたオールドファンは様変わりした新作になじめず、『名画のリバイバルを』と望む声が高まっていた。

一方、TVでしか名画を知らないヤング層からも『スクリーンで見たい』という要望が。」

「各回ごとにテーマを設ける予定で、軌道に乗れば、ファンのアンケートによるリクエストも検討したいという。また、会場を専門の劇場に移す計画もある。いずれもファンの支持しだい。」

とのこと。

とのこと。第1弾はアメリカ映画で、「ローマの休日」やヴィヴィアン・リーの「哀愁」などが選ばれています。

この結果は知りませんが、翌83年の第3回(ミュージカル映画パート1)では6月12日には「パリの恋人」が、6月26日には「マイ・フェア・レディ」が上映されています。

続いて第1回から約1年後の第4回(世界文学名作全集)の10月30日には「戦争と平和」が取り上げられています。

続いて第1回から約1年後の第4回(世界文学名作全集)の10月30日には「戦争と平和」が取り上げられています。さらには84年第5回(なつかしのアメリカ映画パート2)の3月18日には「おしゃれ泥棒」が!

第2回のものが僕のところに何も無いのを見ると、第2回ではオードリー作品は掛からなかったのでしょうね。

毎回テーマがあるそうなので、おそらく第2回は“ヨーロッパ映画”だったのではないかと。

それ以外では毎回オードリーが選ばれているのは、さすがオードリー!ですよね。

現在も上映中の“午前十時の映画祭”でも、オードリーだけが皆勤賞ですしね。

さて、チラシはなぜか第1回と第4回のものしか手元にありません。「パリの恋人」と「マイ・フェア・レディ」のチラシってのも見てみたかったんですけどもね。

第1回では裏面に何も印刷されてなかったんですが、「戦争と平和」の第4回のチラシの裏には作品の解説が乗っています。

新聞広告は第1回のと第3回(「パリの恋人」版と「マイ・フェア・レディ」版の2種)と第4回のが残っています。

新聞広告は第1回のと第3回(「パリの恋人」版と「マイ・フェア・レディ」版の2種)と第4回のが残っています。そしてチケットは第1回のものと第5回「おしゃれ泥棒」のもののみ。

たぶんオードリーのは全部観たはずですが、チケットやら新聞やら、きちんと残してなかったんでしょうね。

第1回のときのチラシは2枚あるのですが、そのうちの1枚には一緒に行った高校時代の先輩やら同輩の名前がメモで残ってました。

第1回のときのチラシは2枚あるのですが、そのうちの1枚には一緒に行った高校時代の先輩やら同輩の名前がメモで残ってました。第5回以降、この神戸名画サロンがどうなったのかは知らないのですが、第5回のあった84年になると、日本ヘラルド社による怒涛の正式リバイバルが始まるので、わざわざ自主上映で名画を上映する意味が無くなったのだと思われます。

オードリー作品も85年に「噂の二人」から日本ヘラルド社のリバイバルが始まったのはこのブログでも書いてきたとおりで、やっとオードリーファンの暗黒時代が終わりを告げるのですよね。

それでも、観たいのに観れないオードリー作品をいくつも上映してくださったおかげで、僕などはオードリー不足を解消していたわけですから、この神戸名画サロンはものすごい価値があったわけですよね。

それでも、観たいのに観れないオードリー作品をいくつも上映してくださったおかげで、僕などはオードリー不足を解消していたわけですから、この神戸名画サロンはものすごい価値があったわけですよね。もう最初にこの企画を発案した方は生きていらっしゃらないかもしれませんが、本当にありがとうございました!

2023年08月08日

“スクリーン”1973年10月号 「戦争と平和」リバイバル紹介

さて、今年は「戦争と平和」1973年リバイバルから50年です。

さて、今年は「戦争と平和」1973年リバイバルから50年です。上映は松竹系の劇場で最も格の高い丸の内ピカデリーから全国ロードショー。

当時のもう間もなく、1973年の8月25日から上映開始です。

今年4K版が公開される「ローマの休日」と日付が当たっちゃいましたね。

50年前の8月25日は「戦争と平和」、今年の8月25日は「ローマの休日」。そして奇しくもどちらも丸の内ピカデリー!

1973年リバイバルの「戦争と平和」は、1964年以来の久々のリバイバルだったので、興行成績は好調。9週間続映されました。

前にも書きましたけど、同じ1973年に公開された、ちょっとリバイバルやりすぎの「ローマの休日」(スバル座、306席5週)、「シャレード」(ニュー東宝シネマ2、396席3週)よりも圧倒的に好成績。

しかもそれらよりもずっと大きな1500席クラスの丸の内ピカデリーですからね。73年に関しては「戦争と平和」圧勝ですね。

しかもそれらよりもずっと大きな1500席クラスの丸の内ピカデリーですからね。73年に関しては「戦争と平和」圧勝ですね。当時は上映期間4週が普通でしたから、9週というのはいかにヒットしたか、ということですね。

今では影に隠れがちな「戦争と平和」ですけど、当時はれっきとしたオードリーの代表作の1本でした。

さて今回はそんな50年前の「戦争と平和」を紹介する雑誌“スクリーン”の1973年10月号の紹介(発売は8月21日)。

表紙は当時なぜか人気があったナタリー・ドロンです。

でもこの当時の“スクリーン”はスゴイですね!

もうオードリーはすっかり引退中。「エクスラン・ヴァリーエ」すら終わってます。

なのに“スクリーン”は毎号毎号オードリーの昔のカラーグラビアや、最近のプライベート写真を載せてました。

それ以外にもオードリーの特集があったり。

僕が70年代後半に“スクリーン”を買ってた頃はライバルの“ロードショー”よりはマシだったとはいえ、やっぱりオードリーの記事とかって少なくて、古本屋さんでこういう70年代前半の“スクリーン”を見るとめっちゃオードリーの記事が充実してたので、羨ましかったものです。

僕が70年代後半に“スクリーン”を買ってた頃はライバルの“ロードショー”よりはマシだったとはいえ、やっぱりオードリーの記事とかって少なくて、古本屋さんでこういう70年代前半の“スクリーン”を見るとめっちゃオードリーの記事が充実してたので、羨ましかったものです。“なんで最近はオードリーを載せてくれへんねん!”って思ってましたね。

さて、この号でもまずカラーグラビアでオードリーが登場。

この号ではキャンディス・バーゲン、カトリーヌ・ドヌーヴに次いで3番目に登場。

「おしゃれ泥棒」の宣伝写真のオードリーですね。

でもこの画像、なんか違和感を感じるんですよね。顔が歪んでいるような…。

というか、この画像裏焼きですね。髪型が逆になってますし、オードリーの鼻の鼻柱と呼ばれる箇所も逆ですね。

オードリーの鼻柱って、鼻の下に続く部分が、オードリーの左(向かって右)にクルンって巻き込まれるんですけど、この画像ではオードリーの右(向かって左)にクルンってなってますよね。

オードリーの鼻柱って、鼻の下に続く部分が、オードリーの左(向かって右)にクルンって巻き込まれるんですけど、この画像ではオードリーの右(向かって左)にクルンってなってますよね。写真のキャプションは右ページのカトリーヌ・ドヌーヴの下に書かれています。映画出演に慎重なオードリー、だそうです。

次は“よく似てるでしょ!スターと子供”っていう特集でショーンと写る最近のオードリー。

続いて“映画が生んだヤングの流行”ってページになって、「ヘプバーン・カット」と「サブリナ・スタイル」が紹介されてます。

でも、「ヘプバーン・カット」って、当時は「ヘップバーン刈り」とも呼ばれてたんですよね。

これも近いうちに当時の雑誌を紹介しますけど、「ヘプバーン・スタイル」だとか、当時は呼び名も定まってなかったようです。

次のオードリーは、近代映画社の雑誌の紹介で「ジュニア洋画ファン」って雑誌の宣伝で表紙に「暗くなるまで待って」のオードリー。

70年代前半は近代映画社も“スクリーン”だけじゃなく、いろんな洋画雑誌を出そうとしていたみたいですね。

でもどれもすぐに廃刊になったみたいで、70年代後半にはどれも生き残っていませんでした。

でもどれもすぐに廃刊になったみたいで、70年代後半にはどれも生き残っていませんでした。次は“ビッグスター・アルバム”っていう特集ページで、今号はウィリアム・ホールデン。

昔の“スクリーン”は、こういう昔のスターをよく取り上げてくれてたので、自分の知らない過去のスターでも知ったりするきっかけになってたりしてました。それで名画と呼ばれる映画を知ったり、とか。

こういうのは今の“SCREEN”には全然ありませんね。

ここでは無論ホールデンなので、「麗しのサブリナ」と「パリで一緒に」が載ってます。

「パリで一緒に」では “新趣向は面白いが、少々アイデア負けの感あり。”って書かれてます。あちゃー!でも僕は大好きなんですけどね。

次は “オードリーなど、家庭のことは何もしないお嬢さん女優だろう”などと以前から勝手な決め付けで書いていた津村秀夫氏による、“映画的ムードの世界 「慕情」でジェニファー・ジョーンズを再認識する”ってページで「暗くなるまで待って」宣伝写真のオードリーが載っています。

何事かと読んでみると、昔のジェニファー・ジョーンズには反感すら抱いていた、あの時代の女優ならマーナ・ロイ、グリア・ガースン、デボラ・カーなどを推賞していた。マリリン・モンローは軽蔑していたし、エリザベス・テイラーなんぞと思っていた、などと津村節全開な自説が語られています。

何事かと読んでみると、昔のジェニファー・ジョーンズには反感すら抱いていた、あの時代の女優ならマーナ・ロイ、グリア・ガースン、デボラ・カーなどを推賞していた。マリリン・モンローは軽蔑していたし、エリザベス・テイラーなんぞと思っていた、などと津村節全開な自説が語られています。今は映画界が味気なくなってしまった。ソフィア・ローレンか少し落ちるカトリーヌ・ドヌーヴくらい。アン・マーグレットもキャンディス・バーゲンも女優1人で1編の映画を背負えるようなムードは持っていない、だんだん育ち損なった感じ。

キャサリン・ロス、アリ・マッグロー、ドミニク・サンダはチンピラ女優。問題にならない。そこへ行くと、さすがに全盛期は過ぎたがオードリー・ヘプバーンはかつては立派なムードを持っていた、と書いてます。

うーん、かなり失礼なような、でも合ってもいるような…。

うーん、かなり失礼なような、でも合ってもいるような…。まあ好き嫌いははっきり分かれるような映画評論家さんですね。

次は双葉十三郎先生の映画音楽のコーナーで、「マイ・フェア・レディ」の話と画像が載っています。

と言っても、舞台の「マイ・フェア・レディ」の舞台でお客さんが「踊り明かそう」で湧くという話。映画関係ないやーん!

他に「ティファニーで朝食を」と「昼下りの情事」も少し語られてます。

次がお待ちかね、「戦争と平和」の紹介。

まあ書いてある文章的にはここで書くことは何もないんですが。

皆さんはオードリー映画それぞれに色って思い浮かびますか?

皆さんはオードリー映画それぞれに色って思い浮かびますか?僕は各作品に色があって、「戦争と平和」は赤。

これはもしかしたら中学の時に手に入れた「戦争と平和」の73年リバイバルのプレスシートが印象的な赤バックだったからかもしれませんが。

でも僕の思う赤は、プレスシートの赤とはちょっと違う。プレスシートのはどちらかというと「紅」っていう少しピンクがかったもの。

僕の「戦争と平和」の赤は、色の三原色のマゼンタとイエローを100%混ぜた、印刷・デザイン業界の専門用語でいわゆる「金赤」って言われる純粋な赤。

でも金赤は金赤でも、日本のインクのマゼンタとイエローを混ぜると、ちょっと深い赤が出来上がってしまうんですけど、オードリーの「戦争と平和」には深みがないんですよね。

なので、僕の「戦争と平和」の金赤は、アメリカのインクのマゼンタとイエローを混ぜ合わせたもの。

これが日本のインクと違って、ちょっと明るい(深みのない)赤になるんですよね。そんな赤のイメージ。

これが日本のインクと違って、ちょっと明るい(深みのない)赤になるんですよね。そんな赤のイメージ。アメリカと日本ではインクが違うんです。

「戦争と平和」って、オードリーが出てくると4社で同時に製作発表がなされて、その全社でオードリーをナターシャに!って争奪戦が始まったんですよね。

みんなナターシャを演じられる女優が現れた!ナターシャにはオードリーしかいない!って思ったんです。

確かにオードリーにはスラブ民族の香りはしないけど、アメリカで作るならオードリー以上にナターシャにピッタリな女優はいない!って思いますよね。

なんせナターシャが最初に出てくるときは14才の設定だそうですから。

10代と20代を演じられるのが当時のオードリーですよね。しかも実際は既に奥様なのに、どう見ても純粋無垢の少女。さらに貴族の娘と言っても違和感のないノーブルさ!

10代と20代を演じられるのが当時のオードリーですよね。しかも実際は既に奥様なのに、どう見ても純粋無垢の少女。さらに貴族の娘と言っても違和感のないノーブルさ!そりゃみんな「今」のオードリーでナターシャを演じてもらいたい!と思うはずです。

マイケル・トッドというプロデューサーも同じ考えで、フレッド・ジンネマン(のちに「尼僧物語」でオードリーを監督する)を監督に、ユーゴスラヴィアの軍隊を借りる許可まで取り付けていたのに、結局メル・ファーラーをアンドレイに配役という搦め手でオードリーを手に入れたディノ・デ・ラウレンティスに負けちゃいました。

でももし、トッドバージョンで映画化されて、フレッド・ジンネマン監督で「戦争と平和」が作られていたら、もっと重厚な「戦争と平和」になったと思うんです。そしたら赤は赤でも、日本のインクの金赤になっていたかも…と思うんですよね。

別にキング・ヴィダー監督が悪いとか劣っているとか思っているわけではなくって、充分立派な「戦争と平和」だと思っているんですが、ジンネマン監督だと映画の重みが変わってきただろうなーと思うんです。原作が大部なんで成功したかどうかはわかりませんが。

別にキング・ヴィダー監督が悪いとか劣っているとか思っているわけではなくって、充分立派な「戦争と平和」だと思っているんですが、ジンネマン監督だと映画の重みが変わってきただろうなーと思うんです。原作が大部なんで成功したかどうかはわかりませんが。あとは宣伝ページでオードリーを見れるだけなんですが、ブロマイド・サービス・センターさんで売ってるオードリーの「パリで一緒に」ポスター!持ってる!

もちろん後年(2003年ごろ)に手に入れたんですが、確か1972年とかってマークがあったから、きっとこれだと思います。

よく30年も色褪せせずに保ったなと思いますが、やっぱり飾ってしまうと退色して行ってるんですよね、うーん。

最後はFOXスクリーンフレンドさん。

最後はFOXスクリーンフレンドさん。アクリル製の40×53cmのか33×40cmのものと、週刊誌大の写真20枚セットのものの宣伝。オードリーの写真が2種載っています。

あ、ヴィヴィアン・リーも居るね。

ちなみに「戦争と平和」は、この次の号くらいで“8月の封切り作品一覧”ってページで採点も載るんですが、その時は☆☆☆★★★(75点)って載るんですよね。

僕は双葉十三郎さんの採点だと思っていたんで、よしよし、「戦争と平和」も高得点だね!って長い間信じてたんですよね(僕は75点から高得点だと思っていたので)。

後に「ぼくの採点表」で☆☆☆★★(70点)ってなってたのであれっ?点数変えた??って思ったんですが、実は1973年の段階では「戦争と平和」には採点が無かったんですよね。

というのも、双葉さんが “スクリーン”で採点してたのは、最初(50年代初期)はB級C級作品のみ。

A級作品は他の人が評論(採点なし)を書いてたんです。

「ぼくの採点表」の最初の役割は、映画雑誌でも評論として取り上げられないようなB級C級作品を短評でささっと評価するというもの。

「ぼくの採点表」の最初の役割は、映画雑誌でも評論として取り上げられないようなB級C級作品を短評でささっと評価するというもの。なので、のちに本としてまとめられた時に、初期のA級作品の採点が無いので、過去の別の雑誌に書いていた双葉さんのA級作品の評論とその時初めてA級作品に採点を付けて載せたんです。

だからこの“スクリーン”で載ったのはおそらく編集部で付けられたものだったんでしょうね。

同じように編集部が付けたんだろうな、という作品に「初恋」があります(☆☆☆の60点)。

双葉さんには「初恋」の評論は無いんですよねー。

2022年08月10日

「ロードショー」増刊 “JOY” 1974年夏休み増刊号

どうでもいい話なんですが、こないだ朝起きると寝グセで僕の髪の毛のトップが盛り上がっていました。鏡を見て、“わー、「おしゃれ泥棒」みたいやー”と思いました。

ま、どうでもいい話なんですけどね。

はい、これは「ロードショー」の増刊号の “JOY” 1974年夏休み増刊号。

はい、これは「ロードショー」の増刊号の “JOY” 1974年夏休み増刊号。

むかーし「スクリーン ジャンボ」の“ドロン・ヘプバーン魅力集”の紹介で書きましたけど、この当時は「ロードショー」と「スクリーン」が巨大(B4)増刊号で争っていた頃。

でもB4って保管しにくいんですよね、大きすぎて。

文庫本が大体A6(105✕148mm)サイズ、オードリーのシネアルバムとか伝記本とかがA5(148✕210mm)くらい。キネマ旬報がB5(182✕257mm),

オードリーの大きな写真集や70年代の「ロードショー」がA4(210✕297mm)サイズですから、B4(257✕364mm)の本ってのが、いかに大きいのかっていうのがわかりますよね。

まあ普通の本棚とかには入りません。

なんかね、2000年前後に超大作(に見せかけたい映画も含む)の映画パンフレットでB4サイズってのが流行りましたけど、ありがたいことに廃れてくれました。

「A.I.」とか「スター・トレック 叛乱」とかB4だったんですけど、その時期なら「タイタニック」とかもB4っぽい感じがしますねー。持ってませんけど。

今は大作でA4、「マイヤーリング」とか映画「オードリー・ヘプバーン」とかの小作品はB5になりましたね。

今は大作でA4、「マイヤーリング」とか映画「オードリー・ヘプバーン」とかの小作品はB5になりましたね。

オードリーが活躍した1950年代はパンフレットの主流はB5だったんですよね。でも松竹系のメイン館はA4でした。

60年代になると一般館のパンフレットもA4になって、60年代後半になると、東宝系のメイン館でもA4になってきました。

70年代からはA4が当たり前でしたね。

…などと余計なことを喋ってますが、まあそんなことでも書かないと、中身何も無いんです。

表紙にも書いてますが、“特大版・読んでそれからピンナップ!”な本ですから。

文章がすんごく少ないんです。でもピンナップってB4はデカくない?

こういう巨大増刊号はこれまた昔に書きましたけど、最初は人気のあるいろんなスターを載せてたんですよね。

こういう巨大増刊号はこれまた昔に書きましたけど、最初は人気のあるいろんなスターを載せてたんですよね。

“どのスターのファンも満足させる”っていうのが「ロードショー増刊」のモットーだったみたいですし、「スクリーン ジャンボ」の方はオードリーとアラン・ドロンだったですし。

でもだんだん “どのファンも” じゃなくって、当時大人気だった “アラン・ドロンとブルース・リー” だけの特集号になっていくんですよね。

ことにブルース・リーは74年頃は社会現象になってましたから、いつの間にかブルース・リーだけの特集号が何冊も発行されるという…。

でも70年代後半にはアラン・ドロンもブルース・リーも失速するので、気付いたら「ロードショーJOY」も「スクリーン ジャンボ」も発行をやめていました。

僕がオードリーのファンになって、「スクリーン」とかを見るようになった頃にはもう発行されてなかったですね。

なんか「スクリーン ジャンボ」の方は最後はブームになったチラシ集めを取り込んで複製チラシの号なんかもあったみたいですけど、チラシのことはメインの「スクリーン」でやるようになってましたしね。

この号はそんなアラン・ドロンとブルース・リー両方のファンの顔を立てた、両面表紙っていう扱い。

この号はそんなアラン・ドロンとブルース・リー両方のファンの顔を立てた、両面表紙っていう扱い。

まあでも「ロードショー」の普段の開き方は右綴じなので、アラン・ドロンが正式には表紙なんでしょうね。でも中身はブルース・リーの方がページ数は多かったです。

やがてドロンとブルース・リーだけになる「JOY」ですけど、ここではまだオードリーのページが大量にあります。

綴じ込みカラーピンナップがあるのを表紙で謳ってますから、メイン2人に次ぐ3番手の扱いですね。

「ロードショー」、最初はこんな風にオードリーを大事にしてくれてたのに、途中からどうしちゃったんでしょうねー。

さてこの号のオードリーの最初は表紙にも書いてある、綴じ込みピンナップ。「パリで一緒に」の入浴シーン。の中でもレアです、この写真。

うん、かわいい!オードリーの美の頂点「パリで一緒に」ですもんね。

その次はその横のページからモノクログラビア3ページ。

その次はその横のページからモノクログラビア3ページ。

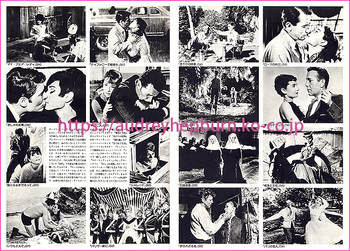

最初が「初恋」のバレエシーン単独で、次の2ページで「ローマの休日」から「暗くなるまで待って」までの主演16本を小さく紹介。特に珍しい画像は見当たりません。

「初恋」を大きく載せているのは、当時は「ローマの休日」以前の作品で公開されていたのは「初恋」だけだったので、レアものということでファンサービスのつもりだったんだろうかと思います。

でもこれだけじゃなくて、その後またカラーページに入ると、今度はオードリーのピンナップ的な写真が始まります。

そしてこの号はこっちが断然優秀です!今見てもレアな画像がズラリと並びます。

まず最初のページは「ハーパーズ・バザー」誌のために撮った写真でしたっけ?

それのレアな別テイク画像。

めくると「マイ・フェア・レディ」と「おしゃれ泥棒」のオードリー。

ここがカラーページの中では一番平凡な画像でしょうか。

「マイ・フェア・レディ」の方には僕が勝手にオードリー評論家と呼んでいる映画評論家の1人、南俊子さんの文章が載っています。

南俊子さんの文章では、オードリーは年を取らない“妖精”であり、護らなければならない・侵してはならない“天上の花”であり、輝きを失わない“宝石”である、と書いてます。

それとオードリーのイメージには「初恋」も含め、日本で見ることのできた17本の映画で微塵の揺らぎもない、しかもなおオードリー自身でありながら、1作ごとに作品の中で変身を遂げていくこと、そしてオードリーが身につけるとアイマスクでさえたちまちトップモードとなってしまうことが書かれています。

横の「おしゃれ泥棒」の方では、加工のないオードリーが見れます。

この写真は「オードリー・ヘップバーン 60年代の映画とファッション」にも掲載されています。

あっちが毛穴も消して、シワも無くして肌ツルツルにして、ほつれ毛も修正して、ってやってるんですけど、こっちはオードリーの頰の毛穴も、眉間や目の周りや口元のシワもそのまんま。今なら長男ショーンの許可が下りないでしょうね。

でも僕は昔からシワがあって、毛穴もあるオードリーを見慣れているので、“これが本当のオードリー!”って思います。

別にオードリーにシワがあろうと毛穴が目立とうと、僕のオードリーに対する気持ちは微塵も揺らぎませんしね。

そういうシワも含めてオードリーのことがだーい好きなんで、シワなんかで見方を変えるような、若い頃だけのオードリーをもてはやすような自称オードリー・ファンがいたら、オードリーファンとして名乗るにはまだまだだね!と思います。

どの時代のオードリーも愛してこそ本当のファンですよね。

むしろ「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」はシワがあってこそのオードリー!だと思います。

むしろ「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」はシワがあってこそのオードリー!だと思います。

「おしゃれ泥棒」では「マイ・フェア・レディ」のバッシングのストレスで、「いつも2人で」では流産やメル・ファーラーとの離婚を考えての心痛でやつれが出てるんだと思いますが、そんな裏事情がわかるようになると、むしろ余計にオードリーのシワが愛おしくなります。

それがメルとのことも吹っ切れた(離婚をおそらく決めた)「暗くなるまで待って」では、また若々しくなってるんですから、むしろシワでオードリーの心の状態まで分かるんで加工なしの方がオードリーの近くに居る気がします。

Photoshopを使っているプロならわかるのですが、印刷用のデジタル写真って、使用しようと思うサイズの時で350dpi必要なんですよね。

今のネットで載せる場合なんかだと72dpiあれば充分なんですけど、印刷はそうはいかなかったんですよね。

ましてやスターのオードリーの宣伝写真なんかは、巨大サイズのポスターでも使用することが出来るように、引き伸ばしても粒子が荒れないように大判カメラで超高精細ポジフィルムで撮ることが普通だったんですよね。

だから顔のシワとかもごまかしが効かなかったんだと思います。今で言う8Kみたいなもんですよね。

容量を下げるために、解像度や大きさを下げて保存されている最近のデジタルデータのオードリーがあまり綺麗じゃないのに、撮影されたオリジナルポジから今の技術で印刷されたものが“昨日撮影したん??”って言いたくなるような超絶綺麗さに仕上がるのは、元のフィルムが大判フィルムの高解像度のものだからですね。

今のスマホとかに付いてるカメラでもそうだと思うんですけど、暗いところで高感度にして写真を撮ると画像が荒れるじゃないですか。

フィルムも同じで、粒子が荒れないようにするには低感度フィルムでないと高解像度(高精細)にならないんですよね。だからスターの写真とかには低感度フィルムでも撮れるようにライトがいくつもいくつも必要だったんですよね。

その次のページは「ティファニーで朝食を」と「パリの恋人」のレア画像!

「ティファニーで朝食を」の方は僕は「PREMIERE」1993年4月号の別冊付録で見てますけど、一般的には超レア写真。

オードリーが「ティファニーで朝食を」の有名なリトル・ブラック・ドレスより気に入っていたジバンシィのピンクのドレスで写ってますね。

まだ製作されたばっかりの衣装だから、ドレスに1つ1つ手縫いされたピンクのふさも退色していません。

「パリの恋人」はスゴイですよねー!この「黄水仙」という名の衣装、映画では一瞬しか出てきませんけど、こうしてじっくり見れますねー。

オードリーが肩から掛けているこの透け感のある紫の生地はオーガンジー?ジョーゼット?

僕は詳しくは知りませんが、なんか雰囲気がいつものオードリーじゃない、豪華な感じになっていますね。後ろの感じと合わせて、蝶のように写ってます。これは超々激レア写真。

その次は「パリで一緒に」と「尼僧物語」。

この「パリで一緒に」撮影前の湖のほとり写真はボブ・ウィロビーの撮った写真ですね。

この一連の画像はあちこちで見ますけど、チビチビしか出さないボブ・ウィロビーのせいで、未だに全容は写真集に収められていません。

この写真も超美しいのに写真集未収録だったかと。

「パリで一緒に」の時期なので、超絶美しいオードリーなのに、ボブ・ウィロビーの写真集で載せてあったのはその中でも写りの悪いものだけ。

なんでこれらの美しい方が収録されずに、イマイチなオードリーばかりがボブ・ウィロビーの写真集に収録されるのかは謎。

これまたオードリーの好きなピンクのスカートですね。

ここの文章では、“グラマーこそ至上というそれまでのおんなの価値概念を根本から変えてしまったオードリー エロチシズムとはかけ離れた「おんなの美しさ」をあなたは教えてくれた” と書かれています。

確かにそれまでのボリュームのある女性こそが“女らしい”という画一的な価値観でもてはやされたのとは違って、細い女性でもこんなに魅力的なんだ!というのを世界中に知らしめたということは凄い事だったんでしょうね。

今はそこからさらに広がって、みんな違ってみんな良い!ってなってきてますけど、それを最初に気づかせてくれたのがオードリーだったというわけですよね。

隣の「尼僧物語」のスナップ写真が最後のオードリーのページなんですけど、これまた超々激レア。

他では見たことのない画像。

でもこの「尼僧物語」と「パリで一緒に」を見比べると、58年と62年で4年ほどの差なんですけど、まだおぼこい感じの「尼僧物語」が、「パリで一緒に」では美人のお姉さん的雰囲気になってるのがわかりますね。

僕は実年齢を知ってますけど、「尼僧物語」は20才くらい、「パリで一緒に」は20代半ばに見えますね。

どちらも木を背景に、とても神々しく見えます。

これらの画像は今でも珍しいものが多く、若い時だけじゃない、「ローマの休日」だけでもない、あらゆる世代のオードリーが受け入れられてたからこそ選ばれたレア物カラー画像たち。

今の、どれを見てもおんなじ画像ばっかり!という狭い状況とは全く違う、豊かな広がりがあるオードリーの世界を見ることが出来ます。

オススメ度:★★★★(満足度高し!)

ま、どうでもいい話なんですけどね。

はい、これは「ロードショー」の増刊号の “JOY” 1974年夏休み増刊号。

はい、これは「ロードショー」の増刊号の “JOY” 1974年夏休み増刊号。むかーし「スクリーン ジャンボ」の“ドロン・ヘプバーン魅力集”の紹介で書きましたけど、この当時は「ロードショー」と「スクリーン」が巨大(B4)増刊号で争っていた頃。

でもB4って保管しにくいんですよね、大きすぎて。

文庫本が大体A6(105✕148mm)サイズ、オードリーのシネアルバムとか伝記本とかがA5(148✕210mm)くらい。キネマ旬報がB5(182✕257mm),

オードリーの大きな写真集や70年代の「ロードショー」がA4(210✕297mm)サイズですから、B4(257✕364mm)の本ってのが、いかに大きいのかっていうのがわかりますよね。

まあ普通の本棚とかには入りません。

なんかね、2000年前後に超大作(に見せかけたい映画も含む)の映画パンフレットでB4サイズってのが流行りましたけど、ありがたいことに廃れてくれました。

「A.I.」とか「スター・トレック 叛乱」とかB4だったんですけど、その時期なら「タイタニック」とかもB4っぽい感じがしますねー。持ってませんけど。

今は大作でA4、「マイヤーリング」とか映画「オードリー・ヘプバーン」とかの小作品はB5になりましたね。

今は大作でA4、「マイヤーリング」とか映画「オードリー・ヘプバーン」とかの小作品はB5になりましたね。オードリーが活躍した1950年代はパンフレットの主流はB5だったんですよね。でも松竹系のメイン館はA4でした。

60年代になると一般館のパンフレットもA4になって、60年代後半になると、東宝系のメイン館でもA4になってきました。

70年代からはA4が当たり前でしたね。

…などと余計なことを喋ってますが、まあそんなことでも書かないと、中身何も無いんです。

表紙にも書いてますが、“特大版・読んでそれからピンナップ!”な本ですから。

文章がすんごく少ないんです。でもピンナップってB4はデカくない?

こういう巨大増刊号はこれまた昔に書きましたけど、最初は人気のあるいろんなスターを載せてたんですよね。

こういう巨大増刊号はこれまた昔に書きましたけど、最初は人気のあるいろんなスターを載せてたんですよね。“どのスターのファンも満足させる”っていうのが「ロードショー増刊」のモットーだったみたいですし、「スクリーン ジャンボ」の方はオードリーとアラン・ドロンだったですし。

でもだんだん “どのファンも” じゃなくって、当時大人気だった “アラン・ドロンとブルース・リー” だけの特集号になっていくんですよね。

ことにブルース・リーは74年頃は社会現象になってましたから、いつの間にかブルース・リーだけの特集号が何冊も発行されるという…。

でも70年代後半にはアラン・ドロンもブルース・リーも失速するので、気付いたら「ロードショーJOY」も「スクリーン ジャンボ」も発行をやめていました。

僕がオードリーのファンになって、「スクリーン」とかを見るようになった頃にはもう発行されてなかったですね。

なんか「スクリーン ジャンボ」の方は最後はブームになったチラシ集めを取り込んで複製チラシの号なんかもあったみたいですけど、チラシのことはメインの「スクリーン」でやるようになってましたしね。

この号はそんなアラン・ドロンとブルース・リー両方のファンの顔を立てた、両面表紙っていう扱い。

この号はそんなアラン・ドロンとブルース・リー両方のファンの顔を立てた、両面表紙っていう扱い。まあでも「ロードショー」の普段の開き方は右綴じなので、アラン・ドロンが正式には表紙なんでしょうね。でも中身はブルース・リーの方がページ数は多かったです。

やがてドロンとブルース・リーだけになる「JOY」ですけど、ここではまだオードリーのページが大量にあります。

綴じ込みカラーピンナップがあるのを表紙で謳ってますから、メイン2人に次ぐ3番手の扱いですね。

「ロードショー」、最初はこんな風にオードリーを大事にしてくれてたのに、途中からどうしちゃったんでしょうねー。

さてこの号のオードリーの最初は表紙にも書いてある、綴じ込みピンナップ。「パリで一緒に」の入浴シーン。の中でもレアです、この写真。

うん、かわいい!オードリーの美の頂点「パリで一緒に」ですもんね。

その次はその横のページからモノクログラビア3ページ。

その次はその横のページからモノクログラビア3ページ。最初が「初恋」のバレエシーン単独で、次の2ページで「ローマの休日」から「暗くなるまで待って」までの主演16本を小さく紹介。特に珍しい画像は見当たりません。

「初恋」を大きく載せているのは、当時は「ローマの休日」以前の作品で公開されていたのは「初恋」だけだったので、レアものということでファンサービスのつもりだったんだろうかと思います。

でもこれだけじゃなくて、その後またカラーページに入ると、今度はオードリーのピンナップ的な写真が始まります。

そしてこの号はこっちが断然優秀です!今見てもレアな画像がズラリと並びます。

まず最初のページは「ハーパーズ・バザー」誌のために撮った写真でしたっけ?

それのレアな別テイク画像。

めくると「マイ・フェア・レディ」と「おしゃれ泥棒」のオードリー。

ここがカラーページの中では一番平凡な画像でしょうか。

「マイ・フェア・レディ」の方には僕が勝手にオードリー評論家と呼んでいる映画評論家の1人、南俊子さんの文章が載っています。

南俊子さんの文章では、オードリーは年を取らない“妖精”であり、護らなければならない・侵してはならない“天上の花”であり、輝きを失わない“宝石”である、と書いてます。

それとオードリーのイメージには「初恋」も含め、日本で見ることのできた17本の映画で微塵の揺らぎもない、しかもなおオードリー自身でありながら、1作ごとに作品の中で変身を遂げていくこと、そしてオードリーが身につけるとアイマスクでさえたちまちトップモードとなってしまうことが書かれています。

横の「おしゃれ泥棒」の方では、加工のないオードリーが見れます。

この写真は「オードリー・ヘップバーン 60年代の映画とファッション」にも掲載されています。

あっちが毛穴も消して、シワも無くして肌ツルツルにして、ほつれ毛も修正して、ってやってるんですけど、こっちはオードリーの頰の毛穴も、眉間や目の周りや口元のシワもそのまんま。今なら長男ショーンの許可が下りないでしょうね。

でも僕は昔からシワがあって、毛穴もあるオードリーを見慣れているので、“これが本当のオードリー!”って思います。

別にオードリーにシワがあろうと毛穴が目立とうと、僕のオードリーに対する気持ちは微塵も揺らぎませんしね。

そういうシワも含めてオードリーのことがだーい好きなんで、シワなんかで見方を変えるような、若い頃だけのオードリーをもてはやすような自称オードリー・ファンがいたら、オードリーファンとして名乗るにはまだまだだね!と思います。

どの時代のオードリーも愛してこそ本当のファンですよね。

むしろ「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」はシワがあってこそのオードリー!だと思います。

むしろ「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」はシワがあってこそのオードリー!だと思います。「おしゃれ泥棒」では「マイ・フェア・レディ」のバッシングのストレスで、「いつも2人で」では流産やメル・ファーラーとの離婚を考えての心痛でやつれが出てるんだと思いますが、そんな裏事情がわかるようになると、むしろ余計にオードリーのシワが愛おしくなります。

それがメルとのことも吹っ切れた(離婚をおそらく決めた)「暗くなるまで待って」では、また若々しくなってるんですから、むしろシワでオードリーの心の状態まで分かるんで加工なしの方がオードリーの近くに居る気がします。

Photoshopを使っているプロならわかるのですが、印刷用のデジタル写真って、使用しようと思うサイズの時で350dpi必要なんですよね。

今のネットで載せる場合なんかだと72dpiあれば充分なんですけど、印刷はそうはいかなかったんですよね。

ましてやスターのオードリーの宣伝写真なんかは、巨大サイズのポスターでも使用することが出来るように、引き伸ばしても粒子が荒れないように大判カメラで超高精細ポジフィルムで撮ることが普通だったんですよね。

だから顔のシワとかもごまかしが効かなかったんだと思います。今で言う8Kみたいなもんですよね。

容量を下げるために、解像度や大きさを下げて保存されている最近のデジタルデータのオードリーがあまり綺麗じゃないのに、撮影されたオリジナルポジから今の技術で印刷されたものが“昨日撮影したん??”って言いたくなるような超絶綺麗さに仕上がるのは、元のフィルムが大判フィルムの高解像度のものだからですね。

今のスマホとかに付いてるカメラでもそうだと思うんですけど、暗いところで高感度にして写真を撮ると画像が荒れるじゃないですか。

フィルムも同じで、粒子が荒れないようにするには低感度フィルムでないと高解像度(高精細)にならないんですよね。だからスターの写真とかには低感度フィルムでも撮れるようにライトがいくつもいくつも必要だったんですよね。

その次のページは「ティファニーで朝食を」と「パリの恋人」のレア画像!

「ティファニーで朝食を」の方は僕は「PREMIERE」1993年4月号の別冊付録で見てますけど、一般的には超レア写真。

オードリーが「ティファニーで朝食を」の有名なリトル・ブラック・ドレスより気に入っていたジバンシィのピンクのドレスで写ってますね。

まだ製作されたばっかりの衣装だから、ドレスに1つ1つ手縫いされたピンクのふさも退色していません。

「パリの恋人」はスゴイですよねー!この「黄水仙」という名の衣装、映画では一瞬しか出てきませんけど、こうしてじっくり見れますねー。

オードリーが肩から掛けているこの透け感のある紫の生地はオーガンジー?ジョーゼット?

僕は詳しくは知りませんが、なんか雰囲気がいつものオードリーじゃない、豪華な感じになっていますね。後ろの感じと合わせて、蝶のように写ってます。これは超々激レア写真。

その次は「パリで一緒に」と「尼僧物語」。

この「パリで一緒に」撮影前の湖のほとり写真はボブ・ウィロビーの撮った写真ですね。

この一連の画像はあちこちで見ますけど、チビチビしか出さないボブ・ウィロビーのせいで、未だに全容は写真集に収められていません。

この写真も超美しいのに写真集未収録だったかと。

「パリで一緒に」の時期なので、超絶美しいオードリーなのに、ボブ・ウィロビーの写真集で載せてあったのはその中でも写りの悪いものだけ。

なんでこれらの美しい方が収録されずに、イマイチなオードリーばかりがボブ・ウィロビーの写真集に収録されるのかは謎。

これまたオードリーの好きなピンクのスカートですね。

ここの文章では、“グラマーこそ至上というそれまでのおんなの価値概念を根本から変えてしまったオードリー エロチシズムとはかけ離れた「おんなの美しさ」をあなたは教えてくれた” と書かれています。

確かにそれまでのボリュームのある女性こそが“女らしい”という画一的な価値観でもてはやされたのとは違って、細い女性でもこんなに魅力的なんだ!というのを世界中に知らしめたということは凄い事だったんでしょうね。

今はそこからさらに広がって、みんな違ってみんな良い!ってなってきてますけど、それを最初に気づかせてくれたのがオードリーだったというわけですよね。

隣の「尼僧物語」のスナップ写真が最後のオードリーのページなんですけど、これまた超々激レア。

他では見たことのない画像。

でもこの「尼僧物語」と「パリで一緒に」を見比べると、58年と62年で4年ほどの差なんですけど、まだおぼこい感じの「尼僧物語」が、「パリで一緒に」では美人のお姉さん的雰囲気になってるのがわかりますね。

僕は実年齢を知ってますけど、「尼僧物語」は20才くらい、「パリで一緒に」は20代半ばに見えますね。

どちらも木を背景に、とても神々しく見えます。

これらの画像は今でも珍しいものが多く、若い時だけじゃない、「ローマの休日」だけでもない、あらゆる世代のオードリーが受け入れられてたからこそ選ばれたレア物カラー画像たち。

今の、どれを見てもおんなじ画像ばっかり!という狭い状況とは全く違う、豊かな広がりがあるオードリーの世界を見ることが出来ます。

オススメ度:★★★★(満足度高し!)

2022年08月03日

「オードリー・ヘプバーン映画祭2022」チラシ

はい、引き続き「オードリー・ヘプバーン映画祭2022」関連で。

はい、引き続き「オードリー・ヘプバーン映画祭2022」関連で。最後はこの映画祭全般のチラシですね。2022年6月10日(金)〜12日(日)まで二子玉川での開催。

正直、“またか!”と思いましたよね。映画祭自体がじゃ無くて、また東京だけ、二子玉川だけなんかい!という。

しかも期間も短いので、関西にいたら行けませんもんね。

まあ東京だけ、というのは東京以外では収益を上げられないから、と予測してるのかもしれませんし、スター・チャンネルさんの考えなのでこちらはどうともできないんですけど、ちょっとヒドイな、とは思います。全国横断、とはいかなくても、関西くらいは出来そうやのに…とは思いますね、

事前にスター・チャンネルさんに問い合わせはしなかったんですけれども、友達に二子玉川まで行ってもらったんですが、前回はあった無料の映画パンフレットみたいなのは今回は無かったようで、2019年に行われたものよりかはお金の掛け方がちょっと縮小されたような気がします。

やっぱりこれもコロナの影響でしょうか?

さて、パンフレットがないとすると、このチラシが唯一の今年のオードリー映画祭での記念品となるのでしょうか?

さて、パンフレットがないとすると、このチラシが唯一の今年のオードリー映画祭での記念品となるのでしょうか?2019年の映画祭では「若妻物語」とか「ラベンダー・ヒル・モブ」とかレアなものも含めて10作品上映してましたけど、今回は「ローマの休日」「パリの恋人」「シャレード」「マイ・フェア・レディ」「おしゃれ泥棒」とメジャーどころを揃えて5本だけになってます。これも規模の縮小でしょうか?

チラシ裏面の上半分を使って今回の上映作品を紹介してますけど、上映スケジュールを見ると、10日が「ローマの休日」「シャレード」「パリの恋人」、11日が「パリの恋人」「おしゃれ泥棒」「ローマの休日」「マイ・フェア・レディ」、12日が「マイ・フェア・レディ」「ローマの休日」「シャレード」「おしゃれ泥棒」。

「ローマの休日」のみ毎日で3回、ほかの作品は2回の上映になっています。

その次はイベントの情報。トークショーが毎日あったみたいで、清藤秀人さんがナビゲーター、10日には加藤タキさんも出演されてらしたようです。

11日と12日にはオードリーの映画音楽のアンサンブルの演奏もあったようです。

11日と12日にはオードリーの映画音楽のアンサンブルの演奏もあったようです。僕も1996年にJAL主催のオードリーのイベントが大阪のロイヤル・ホテル(オードリーが83年来日時に宿泊したホテル)で有った際は、音大の先生にオードリー作品の編曲を依頼して、弦楽四重奏でオードリー作品を演奏したのを思い出します。

自分たちで演奏した時には「許されざる者」はプロローグ(実際はメインタイトル)とエンドタイトルをくっつけてもらったり、「パリで一緒に」の“That Face”も演奏しましたねー。

「華麗なる相続人」からは“過去の回想”を演奏したかったけど、僕らの演奏には声が入らないので、同じメインタイトルの旋律を使う“別荘への到着”を演奏しました。

「シャレード」からは“オレンジ・タムレ”(でもこの曲は“オレンジ・タムレ”のシーンでは使われていない)も演奏しましたよー。

“オレンジ・タムレ”は演奏してくれた仲間にも大好評で、弾いてる方も聴いてる方も楽しいという、稀有な曲です。

その音大の先生も、その弦楽四重奏に編曲する際にピアノ版を作って、大阪のヒルトン・ホテルでオードリー作品のピアノ演奏をされたんですよ!僕も見にいきました。仕事が終わってからだったので、全部は見れなかった(特に「おしゃれ泥棒」を見逃した!)のが今でも心残りです。

その音大の先生も、その弦楽四重奏に編曲する際にピアノ版を作って、大阪のヒルトン・ホテルでオードリー作品のピアノ演奏をされたんですよ!僕も見にいきました。仕事が終わってからだったので、全部は見れなかった(特に「おしゃれ泥棒」を見逃した!)のが今でも心残りです。大きく脱線しましたけど、次は写真パネル展のことが載っています。今回は映画祭で上映される5作品をメインに飾ってあったようです。

それと次は二子玉川エクセルホテル東急30階でのグルメ案内。6月中はオードリーが大好きだった「スパゲッティ・アル・ポモドーロ」がメニューに加えられていたことと、12日にはアフタヌーン・ティー・サロンとして清藤秀人さんのトークとともにお昼をいただけたことがわかりますね。

最下段には5月6日から公開されている映画「オードリー・ヘプバーン」のことが載っています。まあ映画もスター・チャンネルの提供だったから当然ですね。

さて、チラシ全体を見ておおっ!と思うのは、「おしゃれ泥棒」の画像が全てレアもの、だということでしょうか。

さて、チラシ全体を見ておおっ!と思うのは、「おしゃれ泥棒」の画像が全てレアもの、だということでしょうか。他のは、うーんよく見るよね、っていうものですが、「おしゃれ泥棒」だけはなぜか非常にレアものばっかり!これは嬉しいですね!

このチラシは「おしゃれ泥棒」で価値が上がっていますね。どれも写真集未収録のものばかり!

それと、「ローマの休日」の写真には表の写真にも裏の写真にも著作権マークがないんですよね。「ローマの休日」って画像の許可もいらないのかなーと思いました。

いや、「パリの恋人」にはパラマウントの著作権が書いてありますし、パラマウントもわかってるんでしょうけどね。

タグ :チラシ

2022年02月18日

「オードリー・スペシャル '92」チラシ

今回は「オードリー・スペシャル ’92」のチラシの紹介。

今回は「オードリー・スペシャル ’92」のチラシの紹介。これ、1991年に「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」と「暗くなるまで待って」の配給権を、日本ヘラルド(現、KADOKAWA)が手に入れた時の上映のチラシです。

日本ヘラルドって、メジャーな映画会社が “もう観客動員は見込めないだろう”と放置してきた昔の名作を、1984年から続々とリバイバルしたんですよね。

そしたらこれがめっちゃ当たって、続々と旧作がリバイバルされて行ったんですよね。

ヘラルドさんは映画会社ごとに契約をしてて、最初はMGM/UAだったので、ヴィヴィアン・リーの「哀愁」とか、オードリーだと「噂の二人」なんかが上映されたんですよね。次はパラマウントで、「ローマの休日」や「麗しのサブリナ」などがリバイバル。

そんな旧作の中でも特にオードリーの映画がヒットしたので、だんだん日本ヘラルドさんもオードリー作品に集中していくようになってました。

上記の他に、「ティファニーで朝食を」「パリの恋人」「マイ・フェア・レディ」「シャレード」が86年・87年にリバイバル。それらのリバイバルのおかげで、87年5月号の「スクリーン」の人気投票では、とうとう第7位に入るという、ベスト10にも5年ぶりに復活。

でも82年5月号での「スクリーン」で人気投票第8位は、マニアックな人の支持で8位というか、落日の8位という感があったのですが、この1987年の第7位は全く別。

この85年「噂の二人」からのオードリー作品のリバイバルは、往年のファンだけじゃなく、“リアルタイムでオードリー・ファンだったお母さんに連れていかれた娘さん”って若い層にもオードリー・ブームに火がついたんですよね。

1987年7月号のアサヒグラフにはオードリーの特集が組まれるほど、社会現象になっていくんですよね。

この日本ヘラルドの好調ぶりを見た本家の映画会社も手元に残っていた「暗くなるまで待って」(ワーナー)、「戦争と平和」(UIP=パラマウント)を87年にリバイバルするという、87年までの3年で9本もの作品がリバイバルされたんですよね。

だからその後も日本ヘラルドさんによって88年「パリで一緒に」「緑の館」、89年「昼下りの情事」と続々とリバイバルがありました。

…でも、僕としてはとっても気になる作品がまだリバイバルされてなかったんですよね。「噂の二人」や「パリで一緒に」までリバイバルされているのに、僕の1番好きなオードリー作品の「いつも2人で」がまだ来てない!

やっぱりこの作品はオードリー作品では毛色が違うからリバイバルしてくれないのかなーとかヤキモキしてました。

よく考えれば「おしゃれ泥棒」もまだやんか、ってわかるんですけど、なんせ1967年の初公開時の興行成績はそこそこ良かったのに、まだ1度もリバイバルしていない「いつも2人で」ですから、当時の僕は不安で不安でたまらないわけですね。

それがやっとやっとということで待ちに待った「いつも2人で」と「おしゃれ泥棒」、そして87年にワーナーがリバイバルしたものの、権利を取り直して日本ヘラルドから再度「暗くなるまで待って」の3本が「オードリー・スペシャル '91」としてリバイバルされたのが1991年になります。

もうもうめっちゃ嬉しかったです!それが全国で上映されるにつれ、年を超えてしまったのが「オードリー・スペシャル '92」になってるこれです。

オードリーのブームも落ち着いた後、1990年代後半か2000年代初頭に日本ヘラルドさんに直接電話して伺いましたけど、「おしゃれ泥棒」と「いつも2人で」のリバイバルが遅れたのは、別にこの2作をリバイバルする気がなかったからではなく、20世紀フォックスとの契約が取れたのがやっとそこになってからだったそうです。

じゃあ20世紀フォックスの多いマリリン・モンロー作品もここらに多く出たんでしょうかね。

20世紀フォックスさん、なかなかしぶとかったんですね。でもそれなら本家で先に「おしゃれ泥棒」や「いつも2人で」を上映してくれても良かったのに…。

でも、20世紀フォックスさん、ディズニーに吸収合併されしまって、今は20世紀スタジオと名乗ってるんですね。別部門だったらそのままの名前でいいのに…って思います。

ソニーは自分のところの傘下に置いてもコロンビア ピクチャーズって昔の名前そのままでやっているのに、合併した途端往年のメジャー会社の社名をわざわざなくしてしまうなんて、なんか最近のディズニーって僕の中では悪徳商人みたいにイメージ悪いんですよね。

さて、このチラシは東京にあった自由ガ丘武蔵野館っていう映画館での上映のもの。

「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」がリバイバル初上映のチラシなのに、「ローマの休日」と「麗しのサブリナ」の間の宣伝写真がメインビジュアルってのが、モノクロ50年代ばっかり推しになってしまった闇を感じますね。

なお91年の大阪では、87年にもリバイバルしたばっかりのため外されていた「暗くなるまで待って」が、こちらでは入っていますね。

過去に東京でリバイバルした「麗しのサブリナ」と「パリの恋人」を含めて日本ヘラルドの新しく権利を取った「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」の計5作品で、各作品上映期間は10日ずつ、「いつも2人で」だけ11日の計51日で組まれています。

映画館からしたら51日もオードリー作品だけで上映し続けるって、大変なことですよ。普通の作品ならとてもリスキーですけど、オードリーだから信頼されていたんでしょうね。

映画館からしたら51日もオードリー作品だけで上映し続けるって、大変なことですよ。普通の作品ならとてもリスキーですけど、オードリーだから信頼されていたんでしょうね。上映時期は1月15日から3月6日まで。ちょうど30年前の今頃、自由が丘で上映してたんですね!

いやいや、僕も30年も経ったかと思うとすごいなーと思いますね。「オードリー・スペシャル」まで生きていた人生よりも、その後の30年の方が長くなってしまいましたもんねー!

今回は何を書こうかなーと、大阪の「オードリー・スペシャル'91」のチラシを6年前に紹介した自分の記事を読んでいたら、自分でもびっくりするくらい良く書けてあったので、自画自賛でそちらを読んでいただくとして。

この日本ヘラルドの往年の作品のリバイバルって、ある意味小さな映画館にとっては救いだったんじゃないかなーとも思えるんですよね。

昔の映画館のシステムの話を高校生の親戚にしていたら、ビックリしてました。昔は映画館って1館で1つしかシアター(スクリーン)は無かったんだよー、1日中同じ映画を何回も掛けてたんだよー、今みたいに全国一斉じゃなくて、まず東京の銀座界隈にある最も格の高いチェーンマスターと呼ばれる映画館で上映してから、大都市、2番館→地方都市→名画座って流れていったんだよー、昔は1500人以上も入れる巨大な映画館が存在したんだよー、って言ったんですが、本当に今のシネコンしか行ったことの無い若い人は全く知らないのでしょうね。

ちょっと脱線しましたが、昔の小さな映画館って、大きな封切館で上映したものがだいぶ遅れてやっと上映の権利が回ってくるんですよね。

二番館、三番館、名画座とかって格も決められてたんですよね。

しかも名画座とか地方の映画館だと2本とか3本の同時上映は当たり前。1つのスクリーンで各作品交互に上映してやりくりしていたんですよね。

昔映画グッズのお店だったチネアルテさんに教えてもらったのは、「オードリー・ヘプバーン ワンウーマンショー」は「華麗なる相続人」が名画座で上映できるようになったから他の当時まだ権利の残っていたオードリー作品とともに上映した、とのこと。

いつから上映できるか、とかも厳格に決められていたんですね。

あと、昔の映画雑誌に、動員数で書けないのは、名画座とかは映画1本いくらで買い切りみたいなシステムだから、動員数がわからないということが書いてました。

どうりで、日本では歴代の調整ができないわけですよね。

でもどう考えても、ほとんどの人が月に何回も映画に行くという映画が娯楽の王様だった時代に社会現象になった映画と、今の大ヒットじゃ、本当は昔の映画の方が動員数もインフレ調整したら収入も圧倒的にすごいだろうなーというのはわかりますよね。

そうそう、今度僕のもうひとつのブログ「おしゃれ泥棒、オードリー・ヘップバーン!」で、“もしインフレ調整したら、オードリー作品は今どれぐらいの興行収入になっていたのか”というのを書こうと思っています。

…とまたまためっちゃ脱線しましたけど、そういう小さな映画館だったところは、安い値段設定で大劇場の出がらしみたいな作品を周回遅れで上映しなければならなかったわけですね。

でも日本ヘラルドさんが往年の名画のリバイバルをしてくれたおかげで、大規模なチェーンマスターの映画館では掛けるほどじゃ無いけど、宣伝をしなくてもある程度の集客は見込めるという、リバイバル作品の封切館という受け皿になって行ったと。

そうするとあまり高い権利金を払わずに、大規模映画館と同じだけの鑑賞料が取れるという、小さな映画館にとっては願ったり叶ったりのことになったわけですね。

なのでこの時代から昔の安い・2本立てという名画座は急激に数を減らして行くんですよね。二番館、三番館、名画座という格付けが崩壊して、街の代表的な映画館は新作の超話題作、少し小さい映画館が新作の2番手作品、小さな映画館はアート作品やリバイバル作品、という風に往年の上下の関係じゃなく、棲み分けのできた並列の関係になって行くんですよね。

でもこれもリバイバルが底をつき、さらに映画人口が減っていき、シネコンというものが郊外から出来始めるとさらに崩壊して行くんですけどね。

80年代後半〜90年代に小さな映画館を支えた日本ヘラルドのオードリーリバイバルでもあったわけですね。

でも悔しいのは、「おしゃれ泥棒」「いつも2人で」「暗くなるまで待って」がメインのはずなのに、モノクロの50年代オードリー信仰がもう始まっていて、メインで使われていないこと!

よく見る画像を使ったため、このビジュアルで受ける印象は「平凡」。せめて鉄兜オードリーをメインにして欲しかったです。

なお、裏面には「パリで一緒に」のことも文章では書いてあるんですが、表面・裏面ともに「パリで一緒に」の画像は一切無し。

なんでしょうね。企画の段階では上映の予定があったので「パリで一緒に」のことも書いてもらったけれども、「パリで一緒に」は外されてしまったんでしょうかね。

「パリの恋人」のことも書いてあるので、よくありがちな「パリの恋人」と「パリで一緒に」を混同した、ということでもなさそうです。

1992年の今の時期というと、オードリーはもう余命1年もありませんよね。それでもまだオードリー自身ももちろん僕らも、誰一人そんなことは思いもよらなかった時期。

でもオードリーが亡くなった時に、すぐに追悼上映ができたのは、当時日本ヘラルドさんで働いていて、オードリー作品をいっぱい買い付けてくださった社員さんのおかげです!

2021年05月28日

「スクリーン」1966年5月号

はい、今回は1966年5月号の「スクリーン」の紹介。

はい、今回は1966年5月号の「スクリーン」の紹介。こないだちょうどこれの10年前の1956年の「スクリーン」を紹介しましたけど、そこから10年経って「スクリーン」は、オードリーは、どう変わったんでしょうか。

「スクリーン」の5月号といえば、昔は人気投票の発表があった号。

開けて見るまでは本当にドキドキしましたよね。僕も「スクリーン」を買ってた頃はドキドキして開いてました。

特にこの1966年の発表時はオードリーに投票してた人はみんなドキドキしてたと思います。

それまでは毎年安心して圧倒的1位だと思われてたはずなんですけど、この1966年は別。

というのも、1965年はオードリーの新作はなく、64年からの「マイ・フェア・レディ」が全国を巡回してたのと、「麗しのサブリナ」「昼下りの情事」リバイバルがあっただけ。

普通の年ならそれでも1位だったんでしょうが、この年はそうはいかなかったんですよね〜。

この年の最大のライバルは「サウンド・オブ・ミュージック」と「メリー・ポピンズ」、それと「卑怯者の勲章」もが1965年に公開になったジュリー・アンドリュース!

かつて「ローマの休日」「麗しのサブリナ」で日本に旋風を巻き起こしていたオードリーのように、ジュリー・アンドリュースもピカピカの清潔感ともちろん歌声でアメリカだけじゃなく、日本にも旋風を巻き起こしていたんですよね。

そして結果は…ジュリー・アンドリュースが1位、オードリーは3位でした。

そして結果は…ジュリー・アンドリュースが1位、オードリーは3位でした。えっ、2位でもないの??と思うでしょうが、たぶんねー、これオードリーファンの一部もジュリーに流れたんだと思います。

だってどちらも日本人好みの清純派じゃないですか。きっと、これまでずっとオードリーを好きだけど、新しく出てきたジュリーも好き!ってファンがいっぱいいたと思うんですよね。ましてやこの年はオードリーに新作はなかったんで、そしたら「サウンド・オブ・ミュージック」と「メリー・ポピンズ」という2大傑作で頑張ったジュリーに今年は入れてあげよう!って思うファンはいっぱいいたと思います。

そしたらオードリーとジュリーで票が割れちゃって、2位には当時人気だったアン・マーグレットが入ったと思うんですよね。

この号で“ジュリー・アンドリュースの新しい作戦”というページの文章を書いている映画評論家の山根祥敬さんがそのページで、“6年間トップを独占したオードリーの王座がついに揺らぎそうだと中間発表で編集部から聞いた時のショック!”と書いておられるように、オードリーがトップから陥落、というのは当時の編集部も映画評論家も大ビックリ!!な出来事だったんでしょうね。

この号で“ジュリー・アンドリュースの新しい作戦”というページの文章を書いている映画評論家の山根祥敬さんがそのページで、“6年間トップを独占したオードリーの王座がついに揺らぎそうだと中間発表で編集部から聞いた時のショック!”と書いておられるように、オードリーがトップから陥落、というのは当時の編集部も映画評論家も大ビックリ!!な出来事だったんでしょうね。オードリーの陥落は当時のライバル誌「映画の友」(それまでオードリー7年連続トップ。66年はオードリー2位)でも起こっているので、まさに日本の映画業界全体を揺るがす地殻変動だったんでしょうね。

でももちろんそんな東方のお国事情など知らないオードリーは「おしゃれ泥棒」を撮影済みで、次作「いつも2人で」出演に備えてゆっくり準備中というわけ。

ジュリー・アンドリュースの方はアメリカの映画会社で引っ張りだこなので、「ハワイ」が終わって「引き裂かれたカーテン」の撮影に入っており、その後も「モダン・ミリー」「ガートルード・ローレンス物語」(のちの『スター!』)と次々に出演作が決まっている状態。

ジュリーのファンでも“なんであんなつまらない映画にばかり出演するのか…。”とため息をつかせてしまうほどでしたが、息の長いスターですよね。

僕もジュリーは全部は見てないものの大好きなスターの1人です。「モダン・ミリー」や「スター!」はお勧めできないと言われてて見たからか逆にそんなに悪くも感じなくて、どちらも楽しめましたよ。

オードリーの方は「おしゃれ泥棒」が好評で大ヒット!翌年には「スクリーン」ではまだ3位だったものの、「映画の友」ではいち早く1位に返り咲き(それが「映画の友」最後の人気投票)、さらに「いつも2人で」が出た翌年は「スクリーン」でも1位に戻っています。それ以降も「スクリーン」では2021年現在に至るまで快進撃を続けているのはご存知の通り。

オードリーの方は「おしゃれ泥棒」が好評で大ヒット!翌年には「スクリーン」ではまだ3位だったものの、「映画の友」ではいち早く1位に返り咲き(それが「映画の友」最後の人気投票)、さらに「いつも2人で」が出た翌年は「スクリーン」でも1位に戻っています。それ以降も「スクリーン」では2021年現在に至るまで快進撃を続けているのはご存知の通り。さて、前に1956年5月号を紹介したときは「戦争と平和」でまだ出たばかりのオードリーでしたが、10年経つともう「おしゃれ泥棒」でオードリーが全盛期の最後の時期に入ってます。10年て長いようで短いんですね。

で、この号でも10年経つと人気投票の顔ぶれがガラッと変わっています。男女優合わせてもベスト20に56年66年両方に入っているのはオードリー(16位、3位)とエリザベス・テイラー(12位、14位)、ジェームズ・ディーン(1位、18位)、バート・ランカスター(14位、17位)の4人だけ。

スターといえども、いかに人気が移ろいやすいかというのを感じますね。

そんなことを考えると、全盛期は1953年から1967年のわずか14年間だけ、作品はその間に16本、その後の作品を入れてもわずか20本しかないのに、ずっとオードリーを支持してきた日本はもとより、今や全世界で人気の広がったオードリーって本当に凄いですよね!

この1966年の男優1位はショーン・コネリー。もちろん007人気ですよね。しかもこの号の頃には「007は二度死ぬ」で日本ロケの真っ最中。そりゃあ人気も出ますよね。

この1966年の男優1位はショーン・コネリー。もちろん007人気ですよね。しかもこの号の頃には「007は二度死ぬ」で日本ロケの真っ最中。そりゃあ人気も出ますよね。でも僕はそんなシュッとしたコネリーは知らなくて、「ロビンとマリアン」からの枯れたショーン・コネリーの方が印象に強いです。

2位はスティーブ・マックイーン、3位はデヴィッド・マッカラム、4位がアラン・ドロンです。スティーブ・マックイーンやアラン・ドロンは70年代まで人気でしたけど、デヴィッド・マッカラムは70年代後半には縁遠い人になってましたねー。こういう古本で知った人です。

他にオードリーと共演した人として、8位にアンソニー・パーキンス、10位にピーター・オトゥール、15位にジョージ・ペパード、17位にバート・ランカスターがいます。女優のシャーリー・マクレーンは既にベスト20にも入ってませんね。

さて、オードリーですがカラーグラビアの最後の方にやっと出てきます。ていうか、このカラーグラビア、順位順に並んでないのが気を持たせる編集になってますねー。男優がわりと順位通りなのに、女優はまず2位のアン・マーグレットから始まって、5位7位とバラバラ。ジュリーもやっと真ん中で登場ですもんね。

ちょっとズルいのはほとんどベスト10のメンバーは1人1ページでポートレートが載ってるんですが、オードリーとオトゥールはまとめて2人でカラー1ページ。その後折り込みモノクログラビアを入れて「おしゃれ泥棒」の撮影風景を兼ねてます。

ちょっとズルいのはほとんどベスト10のメンバーは1人1ページでポートレートが載ってるんですが、オードリーとオトゥールはまとめて2人でカラー1ページ。その後折り込みモノクログラビアを入れて「おしゃれ泥棒」の撮影風景を兼ねてます。折り込みの裏の左ページ、オトゥールの肩の後ろで鼻が潰れているようなオードリーが可愛いです。いかにオトゥールと楽しく演じていたのかがわかりますよね。恋愛感情はお互いなかったようなので、舞台裏では兄弟か友達みたいな感覚だったんでしょうね。オードリーも気が楽そうです。

さて、1956年の「スクリーン」と比べるとだいぶ本が分厚くなってますよね。ページ数は表紙周り込みで306ページで1.5倍(2021年の「SCREEN」の3倍以上)になっているものの、カラーページやグラビアページが多くなり、紙質も良くなったことで厚さだけなら56年の倍になっています。

そしてカラーの技術も大幅にアップしてきてますね。流石に現在と比べると抜けは悪いし発色も悪いし、ボケた感じはしますが、50年代の着色カラーみたいなのからは脱出しています。

表紙のオードリーも奥行きが出てていいですよね。これは全「スクリーン」のオードリーの表紙の中でも、「パリで一緒に」と「エクスラン・ヴァリーエ」の表紙のものと並んで、特に好きなものの1つ!中学生の頃から大好きなオードリーの表紙のスクリーンでした。スナップっぽい自然なオードリーの笑顔がとても可愛いです。中学生から見ても可愛かったです。ここでしか見ない画像ですしね。昔の「スクリーン」さん、ありがとうございます!

そして次に出てくるオードリーは「初恋」の宣伝のオードリー。前に何度か書いてますが、この画像のオードリーは「初恋」ではなく「パリの恋人」のオードリー。しかも着色が露骨にわかりますよね。

そして次に出てくるオードリーは「初恋」の宣伝のオードリー。前に何度か書いてますが、この画像のオードリーは「初恋」ではなく「パリの恋人」のオードリー。しかも着色が露骨にわかりますよね。そうそう!この66年初公開の「初恋」って謎。大阪では1966年2月には劇場公開されてるんですけど、66年のいつだったかの「キネマ旬報」には4月東京公開って載ってるんですが、その後東京のどこで公開したのかハッキリしないんです。図書館に調べてもらったんですけど、当時の新聞の映画欄を見てもわからなかったそうで…。もしかして結局東京では公開されなかったのでしょうか。

地味な小品とかは地方だけで公開されて、東京では公開されずじまいってこともあるみたいですからね。

次のオードリーは上述した山根祥敬さんの“ジュリー・アンドリュースの新しい作戦”というページ。

人気投票のことも書いていますが、他にここでわかるのは「ハワイ」「卑怯者の勲章」「公衆の眼」(のちのミア・ファローの「フォロー・ミー」)が「マイ・フェア・レディ」1本に賭けて断ったため、全部ジュリー・アンドリュースに行ったということ。

こういう元は誰が演じるはずだったとか、監督や共演者の情報や経緯は当時の雑誌だからわかることですよね。

「ハワイ」はフレッド・ジンネマン監督、「卑怯者の勲章」はウィリアム・ワイラー監督ウィリアム・ホールデン共演、「公衆の眼」はピーター・オトゥール共演で考えられていたそうです。

やはりウィリアム・ワイラー監督オードリー主演の予定だった「サウンド・オブ・ミュージック」も含めて、これらの作品がオードリー主演だったらどうなっていたでしょうね。「ハワイ」は真面目でちょっと面白くなさそうですが、「尼僧物語」を骨太に仕上げたフレッド・ジンネマン監督だったらもっと違う「ハワイ」が見られたかもしれませんよね。

やはりウィリアム・ワイラー監督オードリー主演の予定だった「サウンド・オブ・ミュージック」も含めて、これらの作品がオードリー主演だったらどうなっていたでしょうね。「ハワイ」は真面目でちょっと面白くなさそうですが、「尼僧物語」を骨太に仕上げたフレッド・ジンネマン監督だったらもっと違う「ハワイ」が見られたかもしれませんよね。ちなみに「ハワイ」は「噂の二人」撮影の頃にはオードリー自身がインタビューで言うほどもう撮影の話は進んでいましたよね。

結局ミア・ファローにさらに回った「公衆の眼」ですが、監督のマイク・ニコルズが「バージニア・ウルフなんか怖くない」の編集で遅れたため一時延期になったそうで、そのため「モダン・ミリー」が繰り上げで撮影に入ることになったとか。

さらにジュリーは「スター!」の他にも「キャメロット」やMGMの「音楽で言え」という作品が待機してたようですが、配役が変更になって製作された「キャメロット」はともかく、「音楽で言え」ってどうなったんでしょうね。“結局どうなったんだろう”ってワクワクしながら思うのもこういう昔の雑誌の醍醐味ですよね。

そう言えば「スクリーン」なのに、ジュリー・アンドリュースのことを“ジュリー・アンドルーズ”って書いてませんね。

そう言えば「スクリーン」なのに、ジュリー・アンドリュースのことを“ジュリー・アンドルーズ”って書いてませんね。長年出版し続けている「スクリーン」ですけど、表記は変わることがあるんですね。そう言えばオードリーも56年の“オードリイ・ヘプバアン”から“オードリー・ヘプバーン”になっていますね。

順番的には次に読者が選んだベストテンの映画評論家による解説が入るのですが、作品では1位が「サウンド・オブ・ミュージック」、2位が「007/サンダーボール作戦」、3位が「メリー・ポピンズ」、4位が「007/ゴールド・フィンガー」とジュリーと007で4位まで独占してますね。

男女優のコーナーでは小森のおばちゃまが解説。その中でオードリーが「おしゃれ泥棒」公開の頃に来日が噂される、と書いています。

男女優のコーナーでは小森のおばちゃまが解説。その中でオードリーが「おしゃれ泥棒」公開の頃に来日が噂される、と書いています。「緑の館」の頃の来日予定はオードリーも考えていましたが、「おしゃれ泥棒」の頃はオードリーには話は行ってたんでしょうかね。確かに1966年10月というと「いつも2人で」は既に撮影は終了しており、「暗くなるまで待って」はまだ撮影前なので来日不可能ではないと思われますが。

その後にはまたグラビアで“本誌読者が選んだ人気スター10年史”というページがあって10位までの変遷が見れるのですが、解説でも“57年、59年、66年を除く7回、女王の座を占めたヘプバーンの偉大さには、ファンならずとも「オードリーの壁は厚かった!」と感嘆させられますね。”と書いてますし、最後のページでも“オードリーの壁は厚かった!”と再度大きく書かれています。

ここには載っていない1955年も1位でしたし、この後も1位を何度も何度も取っていくことを考えると、本当にオードリーってもう伝説ですよね。

ここでも1位にずらずらっといっぱい並んでいるオードリーは壮観です。

この号ではアカデミー賞のノミネートも載っていますが、「サウンド・オブ・ミュージック」と「ドクトル・ジバゴ」が共に10部門でノミネート、次いでヴィヴィアン・リーの出ている「愚か者の船」が8部門で続いていると書かれています。

この号ではアカデミー賞のノミネートも載っていますが、「サウンド・オブ・ミュージック」と「ドクトル・ジバゴ」が共に10部門でノミネート、次いでヴィヴィアン・リーの出ている「愚か者の船」が8部門で続いていると書かれています。さらに次のオードリーは“映画お答えします”のコーナー。ここで読者が“流産したというオードリー・ヘプバーンのことが心配です。どうなっていますか。”という複数からの質問に答えたもの。オードリー、4回目の流産ですね。

返答では“悲嘆にくれたオードリーが痛々しいほどでしたが、スイスの家で3ヶ月の静養生活を続けた結果、メル・ファーラーの言によると「彼女はすっかり元気を回復し、体重も元にかえっている。5月には南フランスで撮影開始となるアルバート・フィニーとの共演映画に出演することになる」とのことです。ご安心を。”と書いています。

ほぼ最後のページでは読者投稿欄があるのですが、別に文通希望でも映画グッズのやり取りをするわけでもないのに、住所と名前が載ってるのが今となっては信じられないですね。個人情報丸出しで怖いです。

2021年02月03日

「おしゃれ泥棒」1971年リバイバル時 「スクリーン」紹介グラビア

この間の1月20日はオードリーの命日でしたね。そのための記事をと、1994年以降の追悼記事を探しましたがなぜか見当たらなくて、断念してしまいました。

さて、前回「トホホ人物伝」を取り上げたところ、明智常楽さんから「エクスラン・ヴァリーエ」が50周年であることをご指摘いただきました。

ほんとだ!すっかり忘れてました…。

改めて今年は何かの記念の年かな?と考えると、まず「ティファニーで朝食を」と「噂の二人」が製作60周年ですね。

まあ「噂の二人」の方は日本公開は1962年だったので、来年紹介になるかもしれませんが…。

「ティファニーで朝食を」の方はきちんと日本公開の11月ごろにやりたいと思っています。

さて、それ以外で言うともちろん1971年の「エクスラン・ヴァリーエ」が50周年ですよね。細かく刻むと1956年の「戦争と平和」が公開65周年でもあります。なんかこう書くと、オードリーの映画もえらく昔のものになったなーって思いますね。

10代20代の方たちには50年とか60年って想像もできないでしょうし、遥か昔のことなんだろうなーと思いますね。自分もそうでしたからね。

でも意外と50年とかって来るのが早いんですよー、ホントに。

さて、それ以外にも「おしゃれ泥棒」と「暗くなるまで待って」が日本で1971年にリバイバルして50年になります。

というわけで、今回は「おしゃれ泥棒」のリバイバル時の雑誌“スクリーン”の紹介グラビアの紹介。

これも切り抜きのみで、本体は捨てちゃってるので、何月号かはっきりしません。おそらく1971年5月号(3月発売)か6月号(4月発売)だろうと。

1971年というと、実は洋画雑誌は“スクリーン”しかなかったんですよね。“映画の友”は68年早々に廃刊になっているし、“ロードショー”は72年に創刊なので、“スクリーン”の独壇場なんですよね。

まあそのため同じ71年の「エクスラン・ヴァリーエ」の紹介が“スクリーン”しかなくて残念だなーと思うんですけどね。もし“ロードショー”の創刊があと1年早かったら「エクスラン・ヴァリーエ」はもっと記事が残っていただろうと思ってめっちゃ惜しいなーと思うんです。

さて、1971年の「おしゃれ泥棒」リバイバルは東宝サイトの資料室によると、1971年5月22日。

パンフレットで71年も66年初公開時と同じ日比谷スカラ座だったのは知ってましたけどね。

次の作品が6月19日に始まっていますから、上映期間は4週間ですね。まあ平均的な上映期間ですけど、初公開時の12週続映に比べたらちょっとさみしい…。

でも66年に初公開で1971年にリバイバルって、たった5年しか空いてませんからね。ちょっとリバイバルには早いんじゃないの?と昔っから思ってました。まあ「暗くなるまで待って」なんてたった3年でリバイバルですけどね。

それを考えると、アメリカン・ニューシネマ全盛の時代に4週は頑張ったと思います。初公開時とは違い、共演のピーター・オトゥールの人気は急速になくなってましたからね。オードリー1人で支えたようなもんです。

そしてこのころは、明智常楽さんが会長だったオードリー・ヘプバーン・ファンクラブが全盛だったんですよね?

300坪の敷地にファンがお泊まりも可能な「オードリー・ヘプバーン会館」とでも呼べそうな大規模な豪邸があったとか…。行ってみたかったー!

同じくこちらに来ていただいているEdipo Reさんもこの「おしゃれ泥棒」リバイバルからオードリーのファンになってらっしゃいますし、オードリーは引退中といえども、まだまだオードリー人気に活気があった時代ですよね。うらやまし〜〜い!僕もそんな体験してみたかった!!

さて、本題の記事ですが、写真は僕にとってはわりと見慣れたものばかり。でも右ページの上のシャルル・ボワイエとヒユー・グリフィスの顔合わせ写真は今みると不思議。こんなシーン無いし!

去年「おしゃれ泥棒」の記事を紹介したときに書いた「シャルル・ボワイエとの顔合わせシーンから撮影を開始」というのがやっぱりあったんでしょうね。

なのでボネ邸かどこかで会うシャルル・ボワイエとオードリーとヒユー・グリフィスのシーンが有ったと。

文章はあらすじがほとんどなんですけど、ジョン・ウィリアムズの紹介で “「哀愁の花びら」「ジェーン・エア」のジョニー・ウィリアムズ”って書いてます。まだ、これ!という代表作が出てないんですね。もう数年すると時代の寵児、その後は巨匠となるんですけどね。

さて、この時は僕はまだ幼く劇場では見れませんでしたが、その後の自主上映やテレビ放映で見ると、「おしゃれ泥棒」は日本にきたフィルムの色彩が本当に悪くて、映画開始後しばらくは慣れなかったですね。

今のDVDやBSで放送されているのを見ると、あののっぺりとして汚いプリントはなんだったんだ!と思います。「カタログ オードリー・ヘプバーン」に載っていた初公開時の批評でも、“色彩が悪い”って書かれるほどだったんですよねー。

さて今回記事のお世話になった“スクリーン”ですけど、本屋に行って今月号を見に行ったらなんか見つからないんですよね。あれあれ?と思って、売上が悪いので本屋で取り扱いがなくなったのかと思ったら、オール マットコート紙に変更になっていて、なんかムック本みたいになってました!

えー!なんでコート紙やめちゃうかなー!スターの写真はやっぱり発色の綺麗なアート紙やコート紙で欲しいでしょー!って思いましたが、まあ今の編集部の方針ですからね。

今月号、オードリーも載ってましたけど、載ってる写真はいつでもどこでも見れるものだったし、先月号のオードリー・カレンダーで1954年の「麗しのサブリナ」の宣伝写真を1960年と載せちゃうような編集部のレベルなので、もう買う気も起きません。洋画雑誌なのに日本映画もかなりなページを咲いてるし、末期症状を感じるばかり。“SCREEN”は本当にどうなっちゃうんだろう…。不安しか感じません。初心に戻って!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=21216284&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2629%2F9784299052629_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20895968&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2923%2F9784909532923_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20764740&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4281%2F9784299034281_1_3.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19991404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2411%2F9784909532411.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19976519&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3169%2F9784768313169.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19583408&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9724%2F9784309979724.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)