2023年07月29日

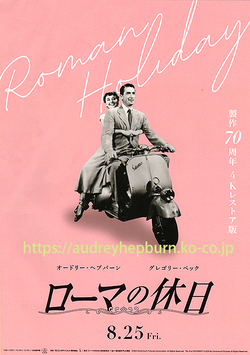

「ローマの休日」4Kレストア版ムビチケ&チラシ

「ローマの休日」4Kレストア版、劇場リバイバルまであと1ヶ月を切りました。

「ローマの休日」4Kレストア版、劇場リバイバルまであと1ヶ月を切りました。劇場にてムビチケの販売があると公式サイトに出ていたので、街に出たついでに上映劇場で買ってきました。もちろんムビチケがあるならチラシもあるだろうとふんでます。

ムビチケは現代の前売券ですからね、押さえておきたかったんです。オードリーのものとしては、「マイヤーリング」「オードリー・ヘプバーン(映画)」に次いで3枚目になります。感覚的には昔のテレフォン・カードみたいです。

そういえば、2013年に「スクリーン・ビューティーズ」っていうのがあって、その第1弾はオードリーの3作品「麗しのサブリナ」「パリの恋人」「ティファニーで朝食を」のリバイバルってのもありましたが、それももしかしてムビチケは出てたんですかね?その時は前売券を買いましたけど、ムビチケはチェックしてなかったなー…。

さて、チラシもムビチケも特に何か書くってことは無いんですが、そう言えば、今回の配給元のTCエンタテインメントさんに資料をメールで頂いた時、最初の資料には “アカデミー脚本賞受賞”なんて書いてあって、大急ぎで脚本賞は獲っていませんよ!原案賞と脚本賞は別物ですよ!「ローマの休日」は脚本賞の候補にもなっていましたけど、獲れていません!と書いて送りました。

今回のチラシでも“脚本賞”などという恐ろしいことは書いておらず、きちんと原案賞になっていたのでホッと一安心。

今回のチラシでも“脚本賞”などという恐ろしいことは書いておらず、きちんと原案賞になっていたのでホッと一安心。でもこの脚本賞、実はパラマウントDVDやブルーレイの公式サイトに行くと、書いてあるんです!

権利元が大間違いしてどうするねん!と思います。

でもこれって結構間違えていることも多くて、Wikipediaでも以前はアカデミー脚本賞とかって書いてました。今でもそう信じている人も多いのでしょうね。

あと、「ローマの休日」のロケ地でひとつ気になっている箇所があります。

どうしてもわからないのですが、ジョーとアン王女がスクーターに乗っているシーンの最初の方、ジョーが左右を指差してアン王女を横向きにしておいて、アーヴィングが前の車からカメラで写すシーンのところで出てくるジョーとアン王女の後ろに写る階段の場所!あれ、どこなんでしょうね。

あの前後のシーンを見ると、どうもジョーとアン王女はちょっと小高い場所にきている気がするんですよね。ジョーの右手側(観客からすると画面左側)に欄干のようなものが映って、ローマの景色が見えているので、ちょっと崖っぽい場所にきていると思うのですが、「ローマ 丘」とか「ローマ 丘 階段」とかって調べても出てこないんですよね。

もしどなたかあの場所がわかる方がいらしたら、教えていただきたいです。

他のベスパで2人乗りのシーンは、遠景、あるいはバックから撮られていることが多く、よく見るとペックとオードリーではなく、スタントマンだとわかるんですが、あの階段のシーンは本当にオードリーとペックが走っていますからね。気になるんです。

まあ本当に走っているとは言っても、昔の撮影の常で、何かの車の荷台に載せられて、走っている感を出しているんだろうなというのはわかるんですけどね。

まあ本当に走っているとは言っても、昔の撮影の常で、何かの車の荷台に載せられて、走っている感を出しているんだろうなというのはわかるんですけどね。だって同時にベスパとアーヴィングの車が映るシーンでは、明らかに2人の乗っているベスパの方が高さが高いんですよ!そんなのありえないでしょ?

ローマをよくご存知だと “ああ、あそこね”とすぐにわかるのかもしれませんが、ローマなんて行ったこともない僕にはさっぱりわかりません。

将来、ローマに行くことがあれば、行ってみたいですもんね。

でもまあ、一般の人は「ローマの休日」巡りで満足するでしょうが、僕はちょっとそれだけじゃな…と思います。

他にもオードリーがドッティと住んでいたローマの高級住宅地にあるというマンションや、別居してその斜め向かいに住んだという家(現在はルカの家?)、オードリーが撮影のあるときにローマで泊まっていたホテル・ハスラー、それとオードリーがパスタを食べに通ったスペイン階段の横のレストラン(オードリーの写真もあり)にも行かなくちゃ!ですよね。

多分、これはこちらに来て頂いているオードリーのコアなファンならみなさん同じ気持ちだと思います。

あ、あと10月6日には「ローマの休日」の4K Ultra HD版が出るようです。Blu-rayも付いてくるみたいですね。

特典付きもあるけど…僕はいらないかな。どうせ使わないしね。

この記事へのコメント

みつお様、やはり半世紀も前、いずれローマへと思いながらもその後の変節でミラノやヴェネツィアを優先し、ローマを後回しにして今日に至ってしまった身としてはあまり語るべきも無いのですが、ローマのホテル・ハスラー・ヴィラ・メディチは実は「ローマの休日」のあの有名なシーンに映り込みかけているのです。

誰もが知るスペイン広場の階段下からのシーンであのワンカット毎に時刻の変わる時計台が映っているのがトリニタ・ディ・モンティ教会。その右隣に存在するのが五つ星のハスラー・ヴィラ・メディチなのです。

もしやフレームアウトして全く映っていないのは何か営業サイドとの綱引きなどとも考えられますが、当方としてはかつてお話しした「おしゃれ泥棒」を観てパリのリッツに是非と思って分不相応にも実現させたのと同じようにローマを訪れた際にはと考えてもいたものでした。

まあでも好きな映画のロケ地探しをする気持ちは映画好き共通の思いのようで。サイト名を失念しましたが、その思いに応えてくれる方がいらしたのですが…。

またまた余談の愚痴ですが、二十年ほど前に確かロト6とかのCMで常○貴子サンがスクーターの後ろに乗っているバックにコロッセオその他のローマの観光名所が映るというのがあったのですが、バックに流れるはシチリアを舞台にしたマスカーニの名作ヴェリズモ・オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲!スコセッシ「レイジング・ブル」やコッポラ「ゴッドファーザーパート3」にも使われた有名曲ですが、CMクリエイターとか自称する連中の無知無節操にゲンナリした一例でありました…いや、もうゲンナリすら食傷気味ではあるのですが…。

誰もが知るスペイン広場の階段下からのシーンであのワンカット毎に時刻の変わる時計台が映っているのがトリニタ・ディ・モンティ教会。その右隣に存在するのが五つ星のハスラー・ヴィラ・メディチなのです。

もしやフレームアウトして全く映っていないのは何か営業サイドとの綱引きなどとも考えられますが、当方としてはかつてお話しした「おしゃれ泥棒」を観てパリのリッツに是非と思って分不相応にも実現させたのと同じようにローマを訪れた際にはと考えてもいたものでした。

まあでも好きな映画のロケ地探しをする気持ちは映画好き共通の思いのようで。サイト名を失念しましたが、その思いに応えてくれる方がいらしたのですが…。

またまた余談の愚痴ですが、二十年ほど前に確かロト6とかのCMで常○貴子サンがスクーターの後ろに乗っているバックにコロッセオその他のローマの観光名所が映るというのがあったのですが、バックに流れるはシチリアを舞台にしたマスカーニの名作ヴェリズモ・オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲!スコセッシ「レイジング・ブル」やコッポラ「ゴッドファーザーパート3」にも使われた有名曲ですが、CMクリエイターとか自称する連中の無知無節操にゲンナリした一例でありました…いや、もうゲンナリすら食傷気味ではあるのですが…。

Posted by Edipo Re at 2023年07月30日 23:22

おお、ホテル・ハスラーはスペイン広場の上でしたか!

確かスペイン広場のそばで…というのは知っていましたが、はっきりとは把握していませんでした。

でも階段の上?だと、行き来の度に階段を上り下りしないといけないのでしょうかね?

歳を取ってくるとそんなことも気になるようになって来ますね。

スペイン広場の横にはオードリー行きつけのレストランもありますし、そこだけでも色々とオードリーゆかりの地がありますよね。

僕も海外に行った時はイタリアはコース上ちょっと行きにくくて外れていたので、結局行ったことがありません。

やっぱりオードリー関連でも、スイスの家とかパリの方が重要だったので。と言ってもパリもロクなとこ回れてないんですが…。

やはり友人との旅行だったので、あんまり我を押し通せなくて…。

またヨーロッパも行きたいですけど、今となってはあちこち満足するまで歩けるのか?とか、薬はどうする?みたいな余計なことがあれこれ考えられてしまって、実現は難しそうです。

ロケ地は居ながらシネマさんではないですか?

オードリーのを調べてください!ってお願いしたら、ほとんど調べてくださって、「いつも2人で」もバッチリです!

やっぱり僕がヨーロッパ行くなら、「いつも2人で」巡りでしょうかね笑。

「ローマの休日」関連の音楽では、僕はオードリーの特番などであの「大使館のワルツ」が流れるのがすごく嫌です。

「ローマの休日」っちゃあそうなんですが、日本で採譜した、あまりにもあんまりな音の薄いイージー・リスニング…。

そのせいで僕にとっての「ローマの休日」の音楽のなんと評価の低かったことか!これこそが諸悪の根源でした。

僕はオペラは聞かないので、「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲というのがどのような曲なのか走らなかったのですが、聞いてきましたが、このしっとりした曲で「ローマの休日」風な感じは出たんでしょうかね?うーん、ちょっとイメージと違うような…。

「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲を出して来たということは、ある程度クラシックを知った人なのかもですけど、合う合わないより、自分の好みを出してきた感じですね。

確かスペイン広場のそばで…というのは知っていましたが、はっきりとは把握していませんでした。

でも階段の上?だと、行き来の度に階段を上り下りしないといけないのでしょうかね?

歳を取ってくるとそんなことも気になるようになって来ますね。

スペイン広場の横にはオードリー行きつけのレストランもありますし、そこだけでも色々とオードリーゆかりの地がありますよね。

僕も海外に行った時はイタリアはコース上ちょっと行きにくくて外れていたので、結局行ったことがありません。

やっぱりオードリー関連でも、スイスの家とかパリの方が重要だったので。と言ってもパリもロクなとこ回れてないんですが…。

やはり友人との旅行だったので、あんまり我を押し通せなくて…。

またヨーロッパも行きたいですけど、今となってはあちこち満足するまで歩けるのか?とか、薬はどうする?みたいな余計なことがあれこれ考えられてしまって、実現は難しそうです。

ロケ地は居ながらシネマさんではないですか?

オードリーのを調べてください!ってお願いしたら、ほとんど調べてくださって、「いつも2人で」もバッチリです!

やっぱり僕がヨーロッパ行くなら、「いつも2人で」巡りでしょうかね笑。

「ローマの休日」関連の音楽では、僕はオードリーの特番などであの「大使館のワルツ」が流れるのがすごく嫌です。

「ローマの休日」っちゃあそうなんですが、日本で採譜した、あまりにもあんまりな音の薄いイージー・リスニング…。

そのせいで僕にとっての「ローマの休日」の音楽のなんと評価の低かったことか!これこそが諸悪の根源でした。

僕はオペラは聞かないので、「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲というのがどのような曲なのか走らなかったのですが、聞いてきましたが、このしっとりした曲で「ローマの休日」風な感じは出たんでしょうかね?うーん、ちょっとイメージと違うような…。

「カヴァレリア・ルスティカーナ」の間奏曲を出して来たということは、ある程度クラシックを知った人なのかもですけど、合う合わないより、自分の好みを出してきた感じですね。

Posted by みつお at 2023年07月31日 00:52

at 2023年07月31日 00:52

at 2023年07月31日 00:52

at 2023年07月31日 00:52そうでした、「居ながらシネマ」さんでしたね。役に立っていただきました。

「カヴァレリア〜」の間奏曲ですが、CM制作サイドのとりあえずどこの土地が舞台か知らんけどイタリアオペラの有名な曲だからそれっぽいし、これでいいんじゃね?みたいな安易極まる選曲が腹立たしいのです。言わば東京の名所の映像をバックに、炭坑節とかの九州民謡が流れているような始末ですから。

かつてバブル期にマーラーブームとかが到来し、CMにおいてほぼ全交響曲の断片が使用されたのにはただただ呆れるほかなかったのですが、およそCM制作の現場というものは、タイアップは別にして昨今でも著作権切れの民謡やクラシックを安易に使うのが目に余るほどで、「フニクリ・フニクラ」などは目に余る…いや耳にタコです。かつて若き日のR.シュトラウスが「フニクリ〜」をナポリ民謡と思い込みうっかり無断で自作「イタリアより」に引用し、存命中の作曲家ルイージ・デンツァから訴えられ、永く賠償金を払ったなんて笑い話のような実話ですが。

ローマのハスラー・ヴィラ・メディチ、確かにローマの市内を一望出来る眺望が売りですから、仮にローマまで空路行っても心臓がかつての半分しか働いておらず日に十種もの薬を服用している当方には到底たどり着けないかも。かくしてローマも、そしてウィーンも永遠の憧れの都となるのでありましょうか、嗚呼…。

「カヴァレリア〜」の間奏曲ですが、CM制作サイドのとりあえずどこの土地が舞台か知らんけどイタリアオペラの有名な曲だからそれっぽいし、これでいいんじゃね?みたいな安易極まる選曲が腹立たしいのです。言わば東京の名所の映像をバックに、炭坑節とかの九州民謡が流れているような始末ですから。

かつてバブル期にマーラーブームとかが到来し、CMにおいてほぼ全交響曲の断片が使用されたのにはただただ呆れるほかなかったのですが、およそCM制作の現場というものは、タイアップは別にして昨今でも著作権切れの民謡やクラシックを安易に使うのが目に余るほどで、「フニクリ・フニクラ」などは目に余る…いや耳にタコです。かつて若き日のR.シュトラウスが「フニクリ〜」をナポリ民謡と思い込みうっかり無断で自作「イタリアより」に引用し、存命中の作曲家ルイージ・デンツァから訴えられ、永く賠償金を払ったなんて笑い話のような実話ですが。

ローマのハスラー・ヴィラ・メディチ、確かにローマの市内を一望出来る眺望が売りですから、仮にローマまで空路行っても心臓がかつての半分しか働いておらず日に十種もの薬を服用している当方には到底たどり着けないかも。かくしてローマも、そしてウィーンも永遠の憧れの都となるのでありましょうか、嗚呼…。

Posted by Edipo Re at 2023年07月31日 20:09

東京の名所で炭坑節!笑

確かにそれはイケマセン。

なんか以前欧米の人が日本に観光した時の映像に音楽をつけてたのをYoutubeにアップしてたのを見たんですけど、音楽がシャンシャンシャンシャンって鳴って銅鑼が鳴るという、どう聞いても中国やろー!ってアジアをみんな一緒くたにされてるのをみました。

その「ローマの休日」風のはイタリアの人からしたら、そんな感覚なんでしょうね。

マーラーブームでCMでそんな全曲使われてたんですかー!

千人とか10番もあったのですかね?花の章とかあったら凄いですけど。

「イタリアより」、その逸話は若いリヒャルトも知った時は頭抱えたやろなーって思いますよね。

でも残念なことに「イタリアより」自体が録音のチャンスが少なくて、リヒャルト得意なカラヤンも録音を残しませんでしたね。

僕の持ってるのもネーメ・ヤルヴィのです。演奏がいいのか悪いのかわかりません。大指揮者と呼ばれる人には録音は無かったかと。

ホテル・ハスラーはやっぱり登るのが必要なんですね。それは僕もそろそろヤバいかもですね。

やっぱりお金があるなら若くて身体が思い通りに動く時に行っておくべきですね。

確かにそれはイケマセン。

なんか以前欧米の人が日本に観光した時の映像に音楽をつけてたのをYoutubeにアップしてたのを見たんですけど、音楽がシャンシャンシャンシャンって鳴って銅鑼が鳴るという、どう聞いても中国やろー!ってアジアをみんな一緒くたにされてるのをみました。

その「ローマの休日」風のはイタリアの人からしたら、そんな感覚なんでしょうね。

マーラーブームでCMでそんな全曲使われてたんですかー!

千人とか10番もあったのですかね?花の章とかあったら凄いですけど。

「イタリアより」、その逸話は若いリヒャルトも知った時は頭抱えたやろなーって思いますよね。

でも残念なことに「イタリアより」自体が録音のチャンスが少なくて、リヒャルト得意なカラヤンも録音を残しませんでしたね。

僕の持ってるのもネーメ・ヤルヴィのです。演奏がいいのか悪いのかわかりません。大指揮者と呼ばれる人には録音は無かったかと。

ホテル・ハスラーはやっぱり登るのが必要なんですね。それは僕もそろそろヤバいかもですね。

やっぱりお金があるなら若くて身体が思い通りに動く時に行っておくべきですね。

Posted by みつお at 2023年08月01日 19:42

at 2023年08月01日 19:42

at 2023年08月01日 19:42

at 2023年08月01日 19:42 みつお様、バブル期のマーラーブームですが、きっかけはサントリーがウィスキーのCMで「大地の歌」第3楽章を使ったことだったかと。それからは瞬く間で、記憶の限り列記しますと

第1番=第1楽章/某大手カツラメーカー。

第2番=第4楽章「原光」/某カーオーディオメーカー。

第3番=第1楽章冒頭/CMではありませんが某プロボクサーの入場曲。

第4番=第1楽章冒頭の室内楽版…ただしエルヴィン・ラッツ編曲でないオリジナル/某不動産デベロッパー。

第5番=フィナーレ/某自動車メーカーの主力車種。アダージェットは幾つも。

第8番=フィナーレ集結部/某大手メーカーの電気カミソリ。

第9番=第1楽章中途/某大手百貨店紳士服。

とまあ、さすがに6、7、10番と「花の章」は記憶にありませんが、ブームと見たらとりあえず乗っかるという広告屋の節操無さは明らかかと…商品との関係無さも。また’74年の制作以来放ったらかしだったケン・ラッセル「マーラー」が公開されたのもその時期で。そのブームのまさに頂点にあったのが’90年池袋東京芸術劇場の杮落としのシノーポリ指揮によるマーラー全曲ツィクルスだったのです。その後かなり経ってからも「のだめカンタービレ」のヒットでベートーヴェン7番ばかりCMで耳につくなんて時期もありましたから。

でも「フニクリ・フニクラ」はそもそもヴェスヴィオ火山の登山鉄道のCM曲として書かれたそうですから、それをつい引用してしまったR.シュトラウスの迂闊も含め、何やら広告業界の在り方を予見した出来事だったのかと。またさらなる余談ですが、シュトラウスのオペラ「エレクトラ」でヒロインの毒母クリュテムネストラが登場する場面のものものしい音楽が、「イタリアより」の「フニクリ〜」引用部分に良く似ているのは訴えられたシュトラウスの憤懣の現れなのかも?

第1番=第1楽章/某大手カツラメーカー。

第2番=第4楽章「原光」/某カーオーディオメーカー。

第3番=第1楽章冒頭/CMではありませんが某プロボクサーの入場曲。

第4番=第1楽章冒頭の室内楽版…ただしエルヴィン・ラッツ編曲でないオリジナル/某不動産デベロッパー。

第5番=フィナーレ/某自動車メーカーの主力車種。アダージェットは幾つも。

第8番=フィナーレ集結部/某大手メーカーの電気カミソリ。

第9番=第1楽章中途/某大手百貨店紳士服。

とまあ、さすがに6、7、10番と「花の章」は記憶にありませんが、ブームと見たらとりあえず乗っかるという広告屋の節操無さは明らかかと…商品との関係無さも。また’74年の制作以来放ったらかしだったケン・ラッセル「マーラー」が公開されたのもその時期で。そのブームのまさに頂点にあったのが’90年池袋東京芸術劇場の杮落としのシノーポリ指揮によるマーラー全曲ツィクルスだったのです。その後かなり経ってからも「のだめカンタービレ」のヒットでベートーヴェン7番ばかりCMで耳につくなんて時期もありましたから。

でも「フニクリ・フニクラ」はそもそもヴェスヴィオ火山の登山鉄道のCM曲として書かれたそうですから、それをつい引用してしまったR.シュトラウスの迂闊も含め、何やら広告業界の在り方を予見した出来事だったのかと。またさらなる余談ですが、シュトラウスのオペラ「エレクトラ」でヒロインの毒母クリュテムネストラが登場する場面のものものしい音楽が、「イタリアより」の「フニクリ〜」引用部分に良く似ているのは訴えられたシュトラウスの憤懣の現れなのかも?

Posted by Edipo Re at 2023年08月01日 21:44

マーラー、そんなに使われてましたか!しかもどの会社のだったかまで覚えておられるとは!

僕も80年代後半からのオードリーブームの際、ほとんどのオードリー映画がCMで使われたのに、どんな会社だったかとか覚えてないんですよー。すごい残念!どの作品が使われてたとか記録に取っておけば良かったです。

オードリーの映画を使ったCMも、ブームだから使ったんでしょうが、「パリで一緒に」とかは嬉しかったんですけどねー。

「のだめ」は見てなかったんですけど、ベー7がメインでしたか!

ドヴォルザークのチェコ組曲が使われてると知った時は驚きでしたが。僕は好きなのですが、まさかそんなマイナーな曲にスポットが当たるとは!

「エレクトラ」、リヒャルトの代表作のひとつにもかかわらず、やはりオペラということで聞いたことないんですよー!あと4大オペラの「薔薇の騎士」「サロメ」「ナクソス」と絶対損してますよね。わかってるのにダメなんです…。

交響詩時代の「グントラム」と「火難」もめっちゃ興味ありますし、全く知られてない後期のオペラも気になって仕方ないんですが…。きっと聴かずに死ぬんだとチャイコのオペラと共に諦めてます笑。

でも「エレクトラ」でそんな箇所があるとは!でもフニクニフニクラの権利も無くなったであろう現代でも「イタリアより」が演奏されてないということは、やはり音楽的には落ちる、ということなんでしょうかね?

僕も80年代後半からのオードリーブームの際、ほとんどのオードリー映画がCMで使われたのに、どんな会社だったかとか覚えてないんですよー。すごい残念!どの作品が使われてたとか記録に取っておけば良かったです。

オードリーの映画を使ったCMも、ブームだから使ったんでしょうが、「パリで一緒に」とかは嬉しかったんですけどねー。

「のだめ」は見てなかったんですけど、ベー7がメインでしたか!

ドヴォルザークのチェコ組曲が使われてると知った時は驚きでしたが。僕は好きなのですが、まさかそんなマイナーな曲にスポットが当たるとは!

「エレクトラ」、リヒャルトの代表作のひとつにもかかわらず、やはりオペラということで聞いたことないんですよー!あと4大オペラの「薔薇の騎士」「サロメ」「ナクソス」と絶対損してますよね。わかってるのにダメなんです…。

交響詩時代の「グントラム」と「火難」もめっちゃ興味ありますし、全く知られてない後期のオペラも気になって仕方ないんですが…。きっと聴かずに死ぬんだとチャイコのオペラと共に諦めてます笑。

でも「エレクトラ」でそんな箇所があるとは!でもフニクニフニクラの権利も無くなったであろう現代でも「イタリアより」が演奏されてないということは、やはり音楽的には落ちる、ということなんでしょうかね?

Posted by みつお at 2023年08月02日 21:39

at 2023年08月02日 21:39

at 2023年08月02日 21:39

at 2023年08月02日 21:39 「イタリアより」、確かに以前は作曲家と親交深かったクレメンス・クラウスと初の管弦楽曲全集を録音したルドルフ・ケンペくらいしかありませんでした。近年は増えていますが、あくまで私見ながらシュトラウスの管弦楽曲はどれも所詮技巧の卓越のみが際立った作品ばかりで、結局マーラーとは違い、クレンペラーの云う「救済を必要としなかった」ひとだったのだろうと。それでも「ばらの騎士」「影のない女」「カプリッチョ」には人間性の本質に触れた頁があると痛感します。また、事実上の遺作「四つの最後の歌」の「夕映えに」は、大戦中の諸々を含め苦難の道を歩んだシュトラウス晩年の澄み切った心境を反映した不世出の名作と思います。みつお様も是非ご一聴を。

CMのクラシックに戻りますが、ブーム以前に某ファッションメーカーが「亡き子をしのぶ歌」の終曲「こんな天気には」の前奏部分を使ったのは抜群の効果でした。マーラーの曲を使った他のCMとは比較にならない出来だったと。またM屋の樽仕込みイカの塩辛(!)のCMでプロコフィエフのスキタイ組曲を勇壮な烏賊釣り漁のバックに使い、続く樽仕込みの場面でお馴染み三木のり平のナレーションが加わるのは秀逸でした…多分You Tubeにあるかも。また「のだめ〜」以前でしたがSズキの7色のボディカラーを売りにした小型車のCMでベートーヴェン7番フィナーレをバックにベートーヴェンに扮した人物の周りを7台のクルマが疾走するのも記憶に残っています。

まあでも昨今も良く目にする有史以前の猿人に「ツァラトゥストラ〜」とか、ヘリコプターが飛んでれば「ワルキューレの騎行」などというのは呆れ果てます。そういえばヴィスコンティ「ベニスに死す」の試写をいち早く観たハリウッドの大プロデューサーが、傍らの秘書に

「音楽は誰だね?」資料を見た秘書

「グスタフ・マーラーです」

「よし、すぐその男と契約したまえ!」なんて一つ話がありましたが、笑って良いのやら…。

バブル期にはクラシックCDのチャート上位を「CMで使われたクラシック」「クラシック・イン・シネマ」などの企画ものが占めていたと。また最上位は「おめでとう紀子様/マタニティ・モーツァルト」だったと記憶しています。まあどこのレコード会社でもクラシック担当などは閑職で日頃から肩身の狭い思いをしていたんでしょうから、こんな安易な企画にも即座に飛びついたのは理解出来なくもありませんが。でも今は消滅したT芝EMIなどはモーツァルトのK.467に「みじかくも美しく燃え」のヒロインであるエルヴィラ・マディガンの名を標題のごとく冠し、ブラームスの弦楽六重奏曲にルイ・マル「恋人たち」のタイトルを付けるなどという暴挙を恥ずかしげもなくで行なっていたのですから何をか言わんやで。

脱線の連続、失礼いたしました…。

CMのクラシックに戻りますが、ブーム以前に某ファッションメーカーが「亡き子をしのぶ歌」の終曲「こんな天気には」の前奏部分を使ったのは抜群の効果でした。マーラーの曲を使った他のCMとは比較にならない出来だったと。またM屋の樽仕込みイカの塩辛(!)のCMでプロコフィエフのスキタイ組曲を勇壮な烏賊釣り漁のバックに使い、続く樽仕込みの場面でお馴染み三木のり平のナレーションが加わるのは秀逸でした…多分You Tubeにあるかも。また「のだめ〜」以前でしたがSズキの7色のボディカラーを売りにした小型車のCMでベートーヴェン7番フィナーレをバックにベートーヴェンに扮した人物の周りを7台のクルマが疾走するのも記憶に残っています。

まあでも昨今も良く目にする有史以前の猿人に「ツァラトゥストラ〜」とか、ヘリコプターが飛んでれば「ワルキューレの騎行」などというのは呆れ果てます。そういえばヴィスコンティ「ベニスに死す」の試写をいち早く観たハリウッドの大プロデューサーが、傍らの秘書に

「音楽は誰だね?」資料を見た秘書

「グスタフ・マーラーです」

「よし、すぐその男と契約したまえ!」なんて一つ話がありましたが、笑って良いのやら…。

バブル期にはクラシックCDのチャート上位を「CMで使われたクラシック」「クラシック・イン・シネマ」などの企画ものが占めていたと。また最上位は「おめでとう紀子様/マタニティ・モーツァルト」だったと記憶しています。まあどこのレコード会社でもクラシック担当などは閑職で日頃から肩身の狭い思いをしていたんでしょうから、こんな安易な企画にも即座に飛びついたのは理解出来なくもありませんが。でも今は消滅したT芝EMIなどはモーツァルトのK.467に「みじかくも美しく燃え」のヒロインであるエルヴィラ・マディガンの名を標題のごとく冠し、ブラームスの弦楽六重奏曲にルイ・マル「恋人たち」のタイトルを付けるなどという暴挙を恥ずかしげもなくで行なっていたのですから何をか言わんやで。

脱線の連続、失礼いたしました…。

Posted by Edipo Re at 2023年08月03日 21:39

リヒャルトへのクレンペラーの言葉はどういうことなのかがちょっとわからないのですが、僕はリヒャルトもマーラーも好きです。

ただ、マーラーも歌入りになるとちょっと…と及び腰になりますし、リヒャルトも新古典みたいになるとあんまり…と思います。

まあ元々好きなのはチャイコフスキー、ドヴォルザーク、リヒャルトですから、僕はメロディー重視で、あんまり内省的な音楽は受け付けないみたいです。

「カプリッチョ」も弦楽6重奏のとこしか知らないです。

「四つの最後の歌」は確かカラヤンが録音してませんでしたっけ?

桃屋のCMは見てきました!てっきりアニメが入るタイプのだと思ってたので、ずっと真面目で意外でした。

スキタイ組曲も知らないですねー。プロコフィエフはカラヤンの5番を聞いたらものすごく良くて、他の指揮者の7番「青春」も聞いてみましたがあんまり印象に残らなくて、誰だかの4番で挫折しました。それ以降聞いてないんですよー。

でも「ベニスに死す」のプロデューサーの炯眼は褒めてあげたいですね!プロの音楽関連の仕事ではないのに、マーラーの良さは聞き取れたんですもんね!それにイベールやオネゲルにも映画音楽があるので、マーラーも長生きしたら映画音楽を作曲していたかもしれません。作曲家からしたら付随音楽の一種ですもんね。

バブル時代のクラシックのコンピレーション物やディスコ調のもの!ありましたね!なんて言う名前だったのか、ト音記号のネオン調のジャケットでいっぱいあった気がしますが、調べてもすぐ出てこないですね。

めっちゃ売れたのに、時代の徒花だったのでしょうか?

ポップスだと3万枚売れてもダメ(今なら充分ヒットでしょうが)だったのに、クラシックだと3万枚売れると超ヒットだと何かに書いてました。

でも日本に勢いがあった頃は、クラシック部門があるということは、そのレコード会社の「格」を上げる存在でしたし、各社持っていましたよね。音響関連の最新も常にクラシックから始まりましたし。

そんな中での「クラシック オン ◯◯」みたいなのは、日頃格だけのクラシック部門にとってのスポットライトみたいなものだったのだと、微笑ましく思います。

そういえば寄せ集め楽団のイージーリスニングにも、オードリーの写真とかを使って売ろうとしてたのが昔はいっぱいあったみたいですよねー。

音はホントにショボいですけど。

ただ、マーラーも歌入りになるとちょっと…と及び腰になりますし、リヒャルトも新古典みたいになるとあんまり…と思います。

まあ元々好きなのはチャイコフスキー、ドヴォルザーク、リヒャルトですから、僕はメロディー重視で、あんまり内省的な音楽は受け付けないみたいです。

「カプリッチョ」も弦楽6重奏のとこしか知らないです。

「四つの最後の歌」は確かカラヤンが録音してませんでしたっけ?

桃屋のCMは見てきました!てっきりアニメが入るタイプのだと思ってたので、ずっと真面目で意外でした。

スキタイ組曲も知らないですねー。プロコフィエフはカラヤンの5番を聞いたらものすごく良くて、他の指揮者の7番「青春」も聞いてみましたがあんまり印象に残らなくて、誰だかの4番で挫折しました。それ以降聞いてないんですよー。

でも「ベニスに死す」のプロデューサーの炯眼は褒めてあげたいですね!プロの音楽関連の仕事ではないのに、マーラーの良さは聞き取れたんですもんね!それにイベールやオネゲルにも映画音楽があるので、マーラーも長生きしたら映画音楽を作曲していたかもしれません。作曲家からしたら付随音楽の一種ですもんね。

バブル時代のクラシックのコンピレーション物やディスコ調のもの!ありましたね!なんて言う名前だったのか、ト音記号のネオン調のジャケットでいっぱいあった気がしますが、調べてもすぐ出てこないですね。

めっちゃ売れたのに、時代の徒花だったのでしょうか?

ポップスだと3万枚売れてもダメ(今なら充分ヒットでしょうが)だったのに、クラシックだと3万枚売れると超ヒットだと何かに書いてました。

でも日本に勢いがあった頃は、クラシック部門があるということは、そのレコード会社の「格」を上げる存在でしたし、各社持っていましたよね。音響関連の最新も常にクラシックから始まりましたし。

そんな中での「クラシック オン ◯◯」みたいなのは、日頃格だけのクラシック部門にとってのスポットライトみたいなものだったのだと、微笑ましく思います。

そういえば寄せ集め楽団のイージーリスニングにも、オードリーの写真とかを使って売ろうとしてたのが昔はいっぱいあったみたいですよねー。

音はホントにショボいですけど。

Posted by みつお at 2023年08月04日 10:38

at 2023年08月04日 10:38

at 2023年08月04日 10:38

at 2023年08月04日 10:38 みつお様、クレンペラーの発言について少々補足をば。

’11年夏、マーラー没後少ししてクレンペラーがシュトラウスのガルミッシュの山荘を訪れた時、シュトラウスは

「マーラーは終生救済を求めていたが、私にはついに理解出来なかった。毎朝起きて机に向かい、作曲のペンを走らせる時に私は別に救済を必要としていないんだよ。彼は一体何を求めていたのだろう…。」と語ったと。そしてクレンペラーはこの点こそがふたりの偉大な作曲家の最大の隔たりだったと結論づけていたのでした。

マーラーとシュトラウスは4歳違いで共に作曲家=指揮者として同時期に頭角を現し、良きライヴァルであり盟友でもあったのですが、生育環境にも関わるこの本質的な違いは後世の我々にも無視出来ないものと思います。一つ後の世代を代表する二大指揮者というべきカラヤンとバーンスタインがそれぞれシュトラウスとマーラーに熱心であり、他方にはやや冷淡であったのもその本質的な違いによるものかと。もっとも最近の大半の指揮者にはどちらもあくまで声価の定まった古典でしかないようですが。

「ベニスに死す」の作曲家名を問うた大プロデューサーのエピソード、当方などは失笑を禁じ得なかったのですが。マーラーの名を知らなかったのは当時の映画関係者としては無理もなかったかもですが、試写を観て作中の主人公アッシェンバッハがマーラーその人であると気付けないのはあまりにも暗愚に過ぎるかと…心臓の発作がおさまったアッシェンバッハに弟子アルフレートがピアノでアダージェットを弾き聴かせるシーンもありますし。映画の内容はさておき耳当たりの良い劇伴=第5番のアダージェットを聴きその作曲家名にのみ関心が向き、とりあえず唾を付けておこうというのがいかにもハリウッドのプロデューサーならではなのでしょうが…まあ最近の話題作「ター/TAR」にも言及があったとやら。

ついでながらこのアダージェットはマーラーが愛妻アルマに宛てた恋文というのは恐らくそのアルマ本人が出処の俗説なのですが、この「ベニスに死す」も含め’68年にロバート・ケネディが凶弾に倒れた際の葬儀でバーンスタインがこれを演奏した(ライヴ録音あり)ことからしても、大いに眉唾ものと感じるのですが…つまりその本質はレクイエムであり彼岸の音楽であると。ここでもまた生前のご本人の預かり知らぬことでしょうが、「アダージョ・カラヤン」なるコンピレーションアルバムに極めて美しくかつ何事も後に残らない帝王指揮による全曲盤からの抜粋が取り上げられていたのを思い出します。

重ね重ね失礼いたしました…。

’11年夏、マーラー没後少ししてクレンペラーがシュトラウスのガルミッシュの山荘を訪れた時、シュトラウスは

「マーラーは終生救済を求めていたが、私にはついに理解出来なかった。毎朝起きて机に向かい、作曲のペンを走らせる時に私は別に救済を必要としていないんだよ。彼は一体何を求めていたのだろう…。」と語ったと。そしてクレンペラーはこの点こそがふたりの偉大な作曲家の最大の隔たりだったと結論づけていたのでした。

マーラーとシュトラウスは4歳違いで共に作曲家=指揮者として同時期に頭角を現し、良きライヴァルであり盟友でもあったのですが、生育環境にも関わるこの本質的な違いは後世の我々にも無視出来ないものと思います。一つ後の世代を代表する二大指揮者というべきカラヤンとバーンスタインがそれぞれシュトラウスとマーラーに熱心であり、他方にはやや冷淡であったのもその本質的な違いによるものかと。もっとも最近の大半の指揮者にはどちらもあくまで声価の定まった古典でしかないようですが。

「ベニスに死す」の作曲家名を問うた大プロデューサーのエピソード、当方などは失笑を禁じ得なかったのですが。マーラーの名を知らなかったのは当時の映画関係者としては無理もなかったかもですが、試写を観て作中の主人公アッシェンバッハがマーラーその人であると気付けないのはあまりにも暗愚に過ぎるかと…心臓の発作がおさまったアッシェンバッハに弟子アルフレートがピアノでアダージェットを弾き聴かせるシーンもありますし。映画の内容はさておき耳当たりの良い劇伴=第5番のアダージェットを聴きその作曲家名にのみ関心が向き、とりあえず唾を付けておこうというのがいかにもハリウッドのプロデューサーならではなのでしょうが…まあ最近の話題作「ター/TAR」にも言及があったとやら。

ついでながらこのアダージェットはマーラーが愛妻アルマに宛てた恋文というのは恐らくそのアルマ本人が出処の俗説なのですが、この「ベニスに死す」も含め’68年にロバート・ケネディが凶弾に倒れた際の葬儀でバーンスタインがこれを演奏した(ライヴ録音あり)ことからしても、大いに眉唾ものと感じるのですが…つまりその本質はレクイエムであり彼岸の音楽であると。ここでもまた生前のご本人の預かり知らぬことでしょうが、「アダージョ・カラヤン」なるコンピレーションアルバムに極めて美しくかつ何事も後に残らない帝王指揮による全曲盤からの抜粋が取り上げられていたのを思い出します。

重ね重ね失礼いたしました…。

Posted by Edipo Re at 2023年08月05日 01:36

あー、元々作曲に対する2人の向き合い方が違うのですね。

マーラーは生まれた時から家族が亡くなったりしてて、そりゃああいう音楽にもなりますよね。

マーラーは10番を完成させて欲しかったです。他人の手が入った5楽章であれですから、マーラー本人だとさぞや!と思います。

でも、20世紀初頭に戻るだけでマーラーやリヒャルト、ドヴォルザークまで生きていたとは不思議な感覚ですよね。どうしても過去の偉大な人たち、という認識ですけど、バリバリ現役だったんですよね。

まあ映画のプロデューサーがマーラーを知らなかったのは餅は餅屋ということで専門外だったのでしょうね。

僕は「ベニスに死す」を見たことがないのですが、主人公はマーラーごモデルなのですか?少年に恋する話だし、マーラーにはアルマという奥さんがいたので、ひっつけて考えたこともなかったです。

むしろヴィスコンティの方に近いのかと思ってました。

僕はマーラーの5番は、4楽章ももちろん良いのですが、

実は2楽章が1番好きなんです。あの上りたいのに上れない音が、「いつも2人で」のエンドタイトルの音楽と通じるところがあるんですよね。胸を締め付けられます。

それにしてもアルマ、何でも自分に都合のいいように吹聴してるんですね笑。

でもマーラーは近代フランスに興味がない、チャイコフスキーはブラームスに興味がない、とそれぞれ作曲家にも好みがあるんですね。

まあそれだからこそ独自の音楽が築けたんでしょうけど。

マーラーは生まれた時から家族が亡くなったりしてて、そりゃああいう音楽にもなりますよね。

マーラーは10番を完成させて欲しかったです。他人の手が入った5楽章であれですから、マーラー本人だとさぞや!と思います。

でも、20世紀初頭に戻るだけでマーラーやリヒャルト、ドヴォルザークまで生きていたとは不思議な感覚ですよね。どうしても過去の偉大な人たち、という認識ですけど、バリバリ現役だったんですよね。

まあ映画のプロデューサーがマーラーを知らなかったのは餅は餅屋ということで専門外だったのでしょうね。

僕は「ベニスに死す」を見たことがないのですが、主人公はマーラーごモデルなのですか?少年に恋する話だし、マーラーにはアルマという奥さんがいたので、ひっつけて考えたこともなかったです。

むしろヴィスコンティの方に近いのかと思ってました。

僕はマーラーの5番は、4楽章ももちろん良いのですが、

実は2楽章が1番好きなんです。あの上りたいのに上れない音が、「いつも2人で」のエンドタイトルの音楽と通じるところがあるんですよね。胸を締め付けられます。

それにしてもアルマ、何でも自分に都合のいいように吹聴してるんですね笑。

でもマーラーは近代フランスに興味がない、チャイコフスキーはブラームスに興味がない、とそれぞれ作曲家にも好みがあるんですね。

まあそれだからこそ独自の音楽が築けたんでしょうけど。

Posted by みつお at 2023年08月05日 17:32

at 2023年08月05日 17:32

at 2023年08月05日 17:32

at 2023年08月05日 17:32 みつお様、トーマス・マンによる「ベニスに死す」の原作では主人公グスタフ・フォン・アッシェンバッハの職業は映画化の作曲家兼指揮者でなく、原作者同様に作家となっていましたが、それでも当時他界したばかりのマーラーがモデルではないかとの推測が流れていたと。おっしゃるようにマーラーその人はアルマとの関係でも分かるような性的志向だったのでしょうが、作中のアシェンバッハのタジオに対する想いはあくまでも性別を超越した純粋な美の化身というべき存在に対するものなのでしょうから。

それをマーラー自身を主人公にし、さらにそこに自らを託したようなヴィスコンティの慧眼と、タジオに扮したビョルン・アンドレセンの存在感とマーラーのアダージェットあったればこその映画化の傑作たり得たのではと思うのですが…とりあえず是非ともご一観を!

ついでながら、バーンスタイン最晩年のインタビュー記事にある興味深いエピソードを。’60年代前半、40代前半のバーンスタインがNYで録音をしていた際に当時カリフォルニア在住だった80代のアルマが見学に訪れたと。終了後に宿泊中の五つ星ホテル・ピエールのスイートでのお茶に招かれたのでレニーが出向くときっちり髪をセットしたアルマに迎えられ歓待されましたが気付いたらお茶がアクアヴィットに変わっていて、亡夫マーラーの遺品をお見せするわと寝室に誘われたと(!)。

まあレニーによれば寝室にいたのはほんの数分間だったそうですが、様々な意味でビックリなエピソードではあります。レニーは

「まるでウィンナ・オペレッタみたいな出来事だったよ」と回想していましたが。齡80を過ぎてもそんなだったアルマだからこそ、良くも悪くもマーラーは振り回されたのかもでしょうが…。

それをマーラー自身を主人公にし、さらにそこに自らを託したようなヴィスコンティの慧眼と、タジオに扮したビョルン・アンドレセンの存在感とマーラーのアダージェットあったればこその映画化の傑作たり得たのではと思うのですが…とりあえず是非ともご一観を!

ついでながら、バーンスタイン最晩年のインタビュー記事にある興味深いエピソードを。’60年代前半、40代前半のバーンスタインがNYで録音をしていた際に当時カリフォルニア在住だった80代のアルマが見学に訪れたと。終了後に宿泊中の五つ星ホテル・ピエールのスイートでのお茶に招かれたのでレニーが出向くときっちり髪をセットしたアルマに迎えられ歓待されましたが気付いたらお茶がアクアヴィットに変わっていて、亡夫マーラーの遺品をお見せするわと寝室に誘われたと(!)。

まあレニーによれば寝室にいたのはほんの数分間だったそうですが、様々な意味でビックリなエピソードではあります。レニーは

「まるでウィンナ・オペレッタみたいな出来事だったよ」と回想していましたが。齡80を過ぎてもそんなだったアルマだからこそ、良くも悪くもマーラーは振り回されたのかもでしょうが…。

Posted by Edipo Re at 2023年08月05日 20:26

「ベニスに死す」、超傑作との呼び声高いですもんね。でも内容が重くないですか?それに芸術性が高そう。それでずっと敬遠しているのですが…。

オードリーでも、真面目な作品よりもついついコメディの方がいいなあ〜と思ってしまうんですよ。

でもEdipo Reさんオススメなので、機会があれば見てみたいと思います。

昔だとレンタルDVDとかありましたけど、今は配信ですかね?なんかそれの方が億劫で…。昔の人間ですね笑。

バーンスタインとアルマの話はお初です。80代のアルマ、やりますねー。

というか、バーンスタインの若かりし時、なんかちょっとバート・ランカスター的な雰囲気がありますよね。ただ、バーンスタインの方がもっちゃりしてますけど。晩年は洗練されたのはやはり一流になったのが顔に現れたんですかね。

佐渡裕さんが大学のオケにきて振ってくれた時、バーンスタインの思い出を話してくださいました。

ある時、バーンスタインに佐渡さんだけ部屋に呼ばれたので、おしりを覚悟して行ったとか。ところが“my son!”とかって言われて、お話ししただけだったそうで。

オードリーでも、真面目な作品よりもついついコメディの方がいいなあ〜と思ってしまうんですよ。

でもEdipo Reさんオススメなので、機会があれば見てみたいと思います。

昔だとレンタルDVDとかありましたけど、今は配信ですかね?なんかそれの方が億劫で…。昔の人間ですね笑。

バーンスタインとアルマの話はお初です。80代のアルマ、やりますねー。

というか、バーンスタインの若かりし時、なんかちょっとバート・ランカスター的な雰囲気がありますよね。ただ、バーンスタインの方がもっちゃりしてますけど。晩年は洗練されたのはやはり一流になったのが顔に現れたんですかね。

佐渡裕さんが大学のオケにきて振ってくれた時、バーンスタインの思い出を話してくださいました。

ある時、バーンスタインに佐渡さんだけ部屋に呼ばれたので、おしりを覚悟して行ったとか。ところが“my son!”とかって言われて、お話ししただけだったそうで。

Posted by みつお at 2023年08月05日 21:13

at 2023年08月05日 21:13

at 2023年08月05日 21:13

at 2023年08月05日 21:13![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=21018653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2592%2F4550510082592_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=21018650&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2095%2F2100013492095_1_2.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=21216284&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2629%2F9784299052629_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20895968&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2923%2F9784909532923_1_2.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=20764740&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4281%2F9784299034281_1_3.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19991404&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2411%2F9784909532411.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19976519&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3169%2F9784768313169.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/059c1682.b5d1255f.059c1683.4e139a90/?me_id=1213310&item_id=19583408&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9724%2F9784309979724.jpg%3F_ex%3D64x64&s=64x64&t=picttext)